「自分の知っている人が大腸がんになった」

「最近ニュースなどで大腸がんの報道が多く気になる」

「自分の身内に大腸がんの人がいる」

「検診で、便潜血検査が陽性になったので大腸がんが心配」

「大腸内視鏡検査をしたら、早期の大腸がんがあった」

みなさん、いろいろな理由で、大腸がんの検索をしたのではないでしょうか。

大腸がんは日本で2番目に多い癌で、近年増加傾向にあります。

しかし、早期発見・早期治療により、命が助かる癌です。

この記事を通して、大腸がんについてのおおよそのことを知っていただき、

皆さんの疑問や悩みに少しでも役立つよう、そして不安が解消されるよう、

大腸肛門科専門医の視点から大腸がんについて分かりやすく解説をしていきます。

この記事の内容

- 大腸とは?

- 大腸がんとは?

- 日本における大腸がんの現状

- 大腸がんの原因

- 大腸がんと大腸ポリープの関係

- 大腸がんの症状

- 大腸がんの検査・診断

- 大腸がんのステージ(進行度)

- 大腸がんの治療

- 大腸がんの予防

- 草加西口大腸肛門クリニックでの【大腸がん】の診療

この記事の信頼性

この記事を書いた私の名前は「金澤 周(かなざわ あまね)」です。

この記事を読めば、『大腸がん原因・症状・治療。ステージから予防まで』の理解が深まり、適切な対処のきっかけになります。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

それでは始めていきましょう。

この記事は、草加西口大腸肛門クリニックの院長が専門医の立場から執筆しています

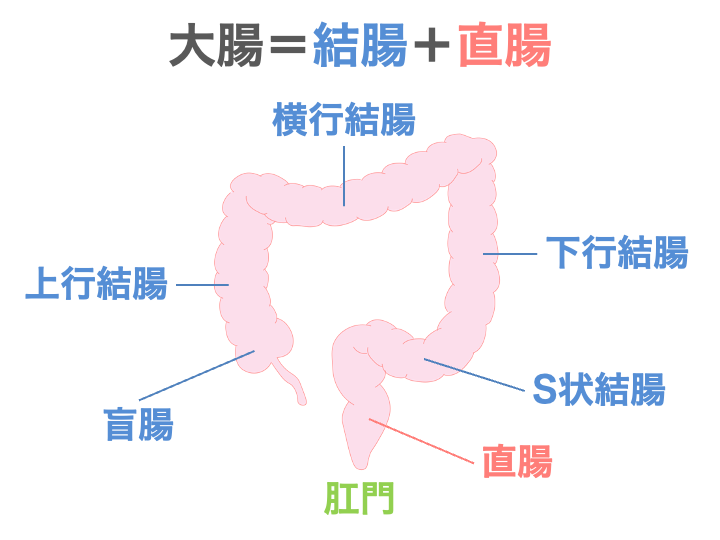

大腸とは?

「大腸?直腸?結腸?」

この3つについてよくわからない方も多いと思います。

そこでまず、大腸の呼び名について少し説明します。

大腸は、食べ物が消化された後に通る腸の最後の部分で、

盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸となり、肛門へ続きます。

大腸は、解剖学的に、

- 結腸

- 直腸

に分かれます。

上の図の青い部分の、盲腸〜S状結腸までを「結腸」といい、

大腸の最後の部分で肛門につながる部分を「直腸」といいます。

直腸がんは肛門の近くにできるため、直腸の進行がんでは肛門が温存できず、S状結腸での人工肛門(ストーマ)が必要となります。

大腸がんとは?

大腸がんは、大腸の内側の粘膜から発生する、命に関わる悪性腫瘍です。

癌は粘膜内にとどまる「早期がん」から、大腸の壁を深く進み、

筋肉の層や周囲臓器へと広がる「進行がん」へと段階的に進んでいきます。

大腸がの多くは最初に「腺腫」と呼ばれる良性のポリープができ、

それが徐々に癌化することにより発生しますが、

まれに正常な粘膜から突然癌が発生することもあります。

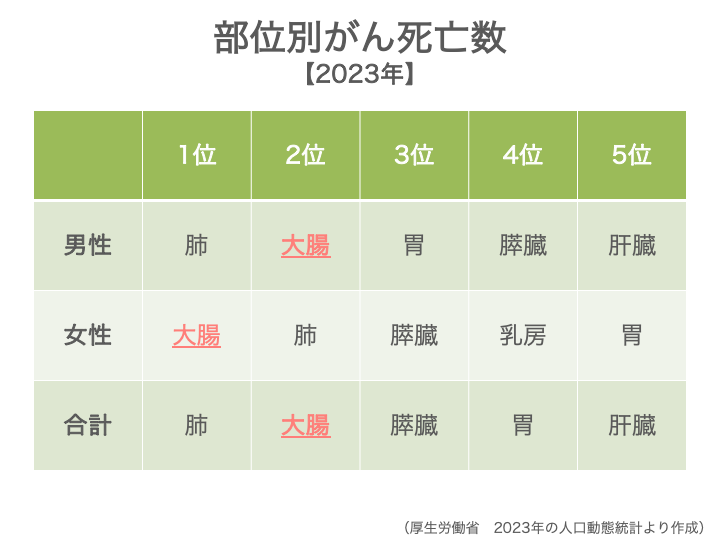

日本における大腸がんの現状

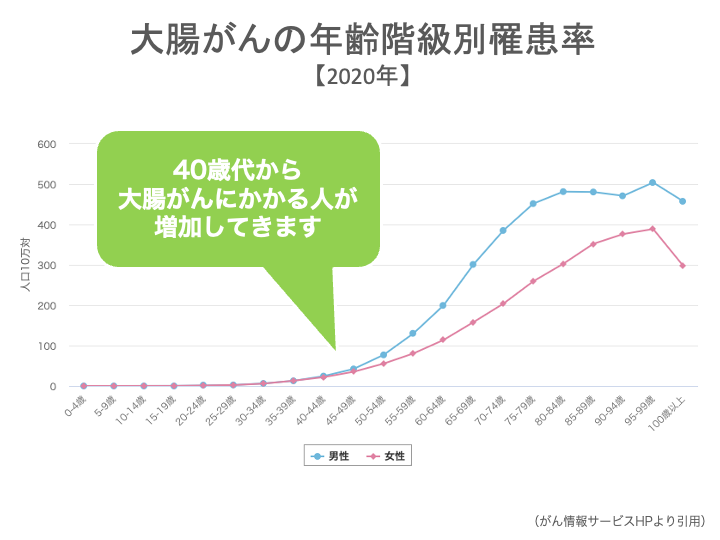

日本では大腸がんの罹患率(大腸がんになる人)と死亡数は年々増加傾向にあり、

現在では男女ともに最も多いがんの1つです。

特に女性では死亡数の第1位、男性でも上位に位置しています。

大腸癌は、40歳以降からリスクが高まり、特に50〜70歳大代での発症が多くみられます。

高齢化社会に伴い、今後さらに増加することが予想されます。

一方で、早期に発見できれば治癒が可能ながんのため、定期的な検診が非常に大切です。

大腸癌の原因

大腸癌の発生には、生活週間や体質、遺伝的な要因などさまざまな要因が関わっていて、

いくつかの要因が重なることで大腸がんになるリスクが高まると考えられています。

ここでは、

- 生活習慣の影響

- 炎症性腸疾患(IBD)

- 家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合

- 遺伝性大腸がん

大きく4つの要因について説明をしていきます。

生活習慣の影響

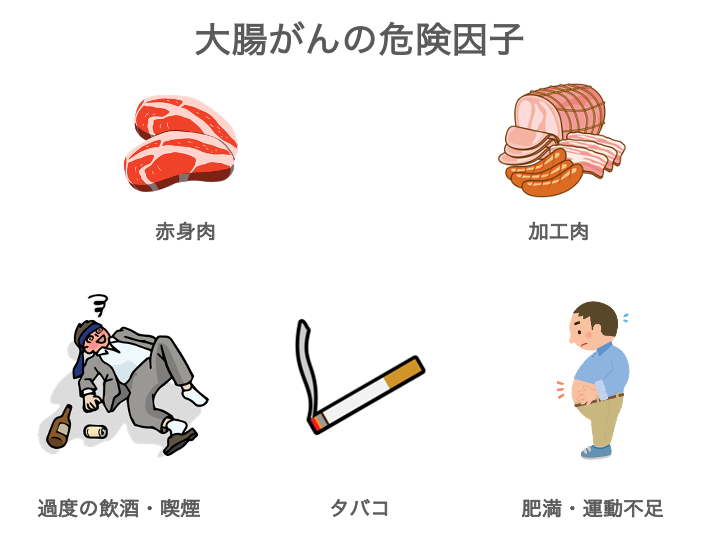

大腸癌の原因の1つとして「生活習慣の影響」があります。

ここでは以下の5つについて説明をしていきます。

食生活の乱れ

高カロリー・高脂肪で、野菜や食物繊維が少ない食事は、大腸癌のリスクを高めると言われています。

特に、

- 牛肉・豚肉などの「赤身肉」

- ハム・ソーセージ・ベーコンなどの「加工肉」

を食べる習慣は、大腸がんとの関連が指摘されています。

喫煙

タバコには、発がん性物質が70種類以上含まれていると言われています。

これらの有害物質は、肺だけでなく全身の臓器に影響を与えます。

近年の研究では、

タバコを吸う人は吸わない人に比べて、大腸がのリスクが1.2〜1.4倍高くなる

という結果も報告されています。

特に、長期間・多量に喫煙している人ほど、リスクは高まります。

飲酒

アルコールを多く飲む人も、大腸がんのリスクが高くなることがわかっています。

国立がん研究センターの報告では、日本人男性を対象とした研究では、

1日の平均アルコール摂取量と大腸がんのリスクの関係は以下です。

- 23g〜45.9g:大腸がんのリスク1.4倍

- 46g〜68.9g:大腸がんのリスク2.0倍

- 69g〜91.9g:大腸がんのリスク2.2倍

純アルコール23gは、

- ビール大瓶1本(633ml)

- ワインボトル1/3

- 焼酎2/3合(120ml)

- 日本酒1合(180ml)

に相当します。

これをまとめると以下の表になります。

| 1日のアルコール摂取量 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 大腸癌のリスク | ビール | ワイン | 焼酎 | 日本酒 |

| 1.4倍 | 633ml | ボトル1/3 | 120ml | 1合(180ml) |

| 2.0倍 | 1266ml | ボトル1/2 | 240ml | 2合(360ml) |

| 2.2倍 | 1899ml | ボトル1 本 | 360ml | 3合(540ml) |

毎日、ビール350ml缶を2本飲むと、大腸がんのリスクは1.4倍になる

ビールであれば、500ml缶1本以内に抑えた方が良さそうです。

また、東京大学の研究では、

1日1杯の飲酒(ビール中瓶1本、ワイン1杯、ウイスキー1杯、日本酒1合)を10年間続けると、がん全体のリスクが5%上昇し、大腸がんのリスクが8%上昇すると報告されています。

これらの報告から、

- 毎日お酒を飲む

- 一度にたくさん飲む(いわゆる飲み過ぎ)

という人は注意が必要です。

運動不足と肥満

運動不足が続くと腸の動きが鈍くなり、発がん性物質が腸内に長くとどまるようになります。

また、運動不足や肥満では インスリンやインスリン様成長因子(IGF-1) の作用が強まり、

この状態が大腸の細胞の増殖を促し、がんのリスクを高めると考えられています。

特に、内臓脂肪が多い「おなかぽっこり体型」では、

体内で慢性的に軽い炎症が続きやすく、大腸がんの発症リスクがさらに高くなります。

内蔵脂肪が多い「おなかぽっこり体型」は要注意!

炎症性腸疾患(IBD)

潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)がある方は、

長期間にわたる腸の慢性炎症により、大腸がんを発症するリスクが高くなることがあります。

特に以下に当てはまる方では、リスクがさらに高まるとされています。

・潰瘍性大腸炎で発症から8年以上経過している

・炎症の範囲が広い(大腸全体に及ぶ全大腸炎型など)

・炎症のコントロールが不十分で、活動性が高い状態が続いている

・家族に大腸がんの方がいる

・大腸の異形成(前がん病変)を指摘されたことがある

これらの方では、定期的な大腸内視鏡検査での経過観察を行い、早期に病気を発見することが重要です。

なお、クローン病では大腸に病変がある場合にリスクが高まるため、主治医と相談のうえ適切な検査間隔を決めることが大切です。

「家族に50歳未満で大腸がんになった人」がいる場合

「親が若いときに大腸がんになっているので、自分も心配です」

「祖父や父が大腸がんなのですが、いつくらいから大腸内視鏡検査を受けたらいいですか?」

大腸がんのご家族がいると「自分は大丈夫かな?」と不安になりますよね。

親・兄弟姉妹・子どもといった近い家族に大腸がんになった人がいる場合、

自分自身も大腸がんになるリスクが高いことがわかっています。

特に50歳未満で大腸がんを発症した家族がいる場合、

自分が若年で大腸がんを発症するリスクがさらに高まると報告されています。

以下の表は、近い親族に50歳未満で大腸がんを発症した人がいる場合のリスクを示しています。

| 50歳未満で大腸がんを発症した親族との関係 | 自分が50歳未満で大腸がんになるリスク | 自分が年齢を問わず大腸がんになるリスク |

|---|---|---|

| 親・兄弟姉妹 | 約6倍 | 約2.6倍 |

| 祖父母・おじおば・甥姪 | 約3倍 | 約2倍 |

| いとこ | 約1.6倍 | 約1.3倍 |

このように、

親や兄弟姉妹に大腸がんの方がいる場合には、50歳未満での発症リスクが約6倍、全年齢では約2.6倍

に上昇することがわかっています。

そのため、家族歴がある方は、40歳からの定期的な大腸内視鏡検査のほか、

必要に応じて遺伝カウンセリングの受診や遺伝子検査を検討することも重要です。

遺伝性大腸がん

大腸がんの多くは生活習慣や加齢によるものですが、

ごく一部(約3~5%)は遺伝子の異常が原因で、若いうちから大腸がんを発症する「遺伝性大腸がん」があります。

代表的な遺伝性大腸がんには、次の2つの病気があります。

いずれも常染色体優性遺伝で、親のどちらかがこの病気の場合、子どもに50%の確率で遺伝します。

家族性大腸腺腫症(FAP)

家族性大腸腺腫症(FAP)は、10代から大腸に数百個以上のポリープができる遺伝性の病気です。

このポリープは放置するとほぼ100%大腸がんに進展するとされています。

親から子へ約50%の確率で遺伝し、早い時期からの大腸内視鏡検査が必要です。

また、がん予防のために予防的大腸切除術(大腸の切除手術)が勧められることがあります。

リンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸がん)

リンチ症候群は、大腸がんや子宮体がんなどを比較的若い年齢で発症しやすい体質です。

特に50歳未満で大腸がんを発症した家族がいる場合は、この病気の可能性を疑い、注意が必要です。

早期からの定期的な大腸内視鏡検査に加え、必要に応じて遺伝カウンセリングや遺伝子検査を行うことで、がんの早期発見や予防につながります。

大腸がんと大腸ポリープの関係

「大腸ポリープは大腸がんのことですか?」

内視鏡検査をしていると患者さんによく聞かれます。

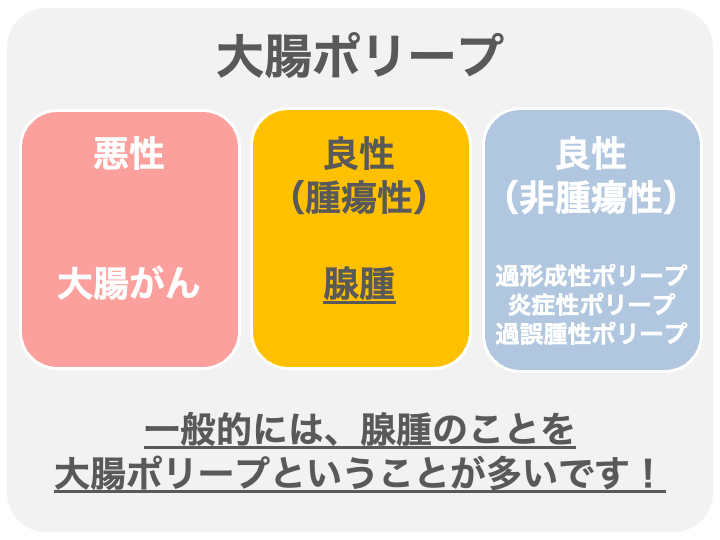

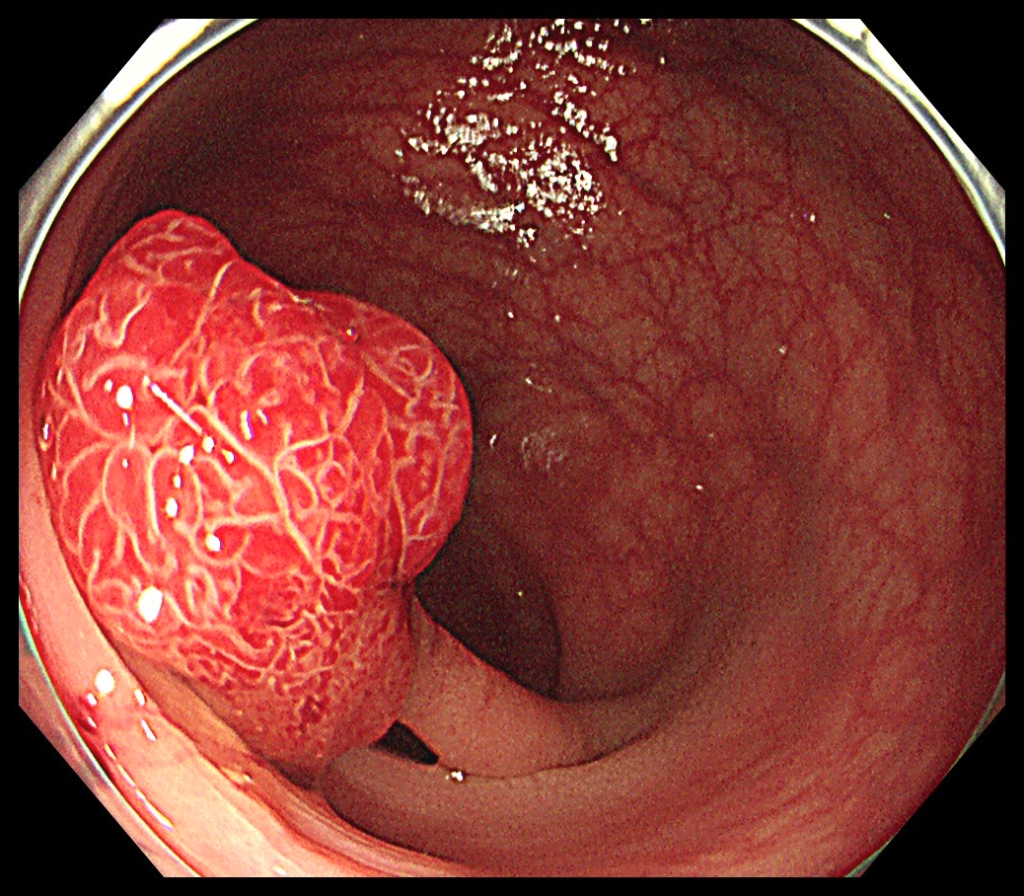

「大腸ポリープ」とは大腸粘膜にできた、「もりあがったものの総称」です。

このため、厳密には良性から悪性の癌まで全て大腸ポリープになります。

しかし、実際の診療では上の図のように良性のポリープの中でも

特に癌の元になる「腺腫(せんしゅ)」のことを大腸ポリープと呼ぶことが多いです。

腺腫は腫瘍性の病変で、長年放置すると大きくなり、その一部にがん細部が混ざってきます。

つまり、「腺腫=がんのもと」と考えられます。

大腸癌の多くは、「腺腫性ポリープ→大腸がん」という流れをたどります。

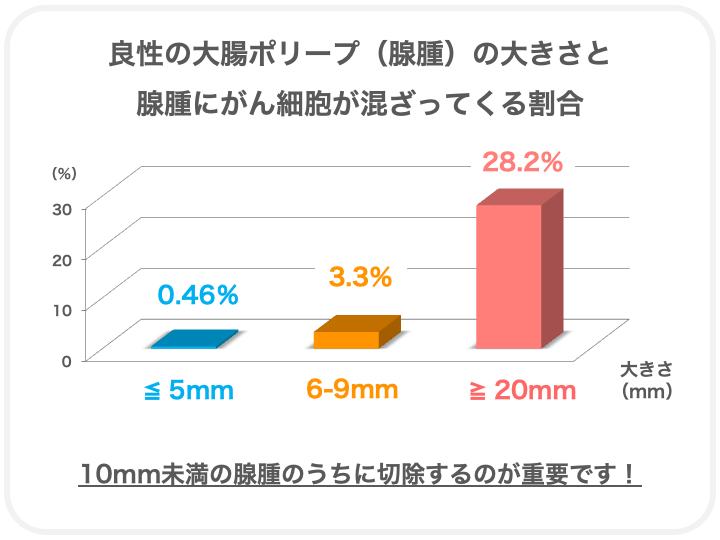

腺腫の大きさと、がん細胞が混ざってくる割合は以下の図のようになっています。

20mm以上の腺腫では約30%にがん細胞が混ざってきます。

10mm未満の腺腫のうちに内視鏡で切除できれば、あなたの体に大腸がんがきるのを防ぐことができます。

ただ、中には「腺腫性ポリープ→大腸がん」という流れではなく、ある日突然「大腸がん」ができることもあります。

この場合はいきなり癌ですから、早期に発見して早期に切除することが重要となります。

大腸がんの症状

大腸がんは早期の段階ではほとんど自覚症状がありません。

そのため、無症状のうちに検診で発見することが理想的です。

がんが進行すると、次のような症状が現れることがあります。

- 血便(鮮血や黒色便)

- 便通異常(便秘や下痢を繰り返す)

- 便が細くなる(便柱狭小化)

- 残便感

- 貧血(慢性的な出血による)

- 腹痛や腹部膨満感

- 原因不明の体重減少

- 腸閉塞症状(進行例では便が出ない、嘔吐など)

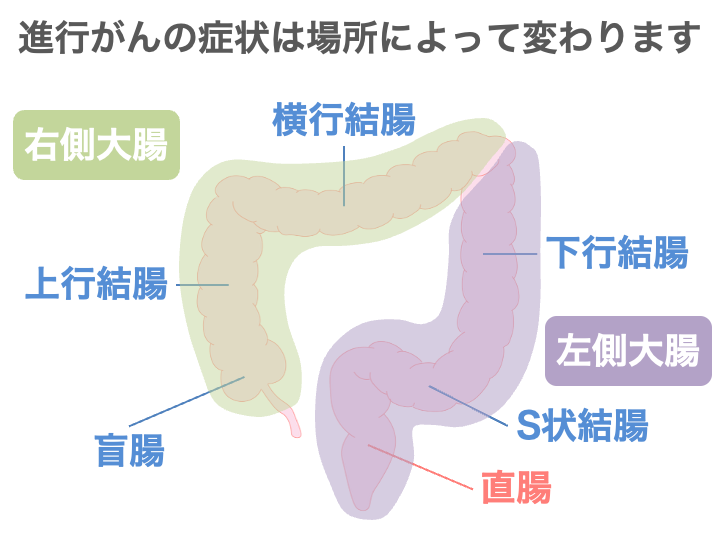

また、がんの部位によって症状の現れ方が異なります。

右側大腸(盲腸〜横行結腸)では、腸内容が液状のため、

症状が出にくく、貧血や軽度の腹痛で見つかることが多いです。

一方、左側大腸(下行結腸〜直腸)では、便が固形になるため、

がんの部分で便が通りにくくなり、便が細くなる・腹痛・嘔吐・血便などの症状がでやすいです。

特に肛門に近い部分の直腸がんでは、排便時の出血や便通異常で気づかれることが多い傾向にあります。

大腸がんの検査・診断

大腸がんの検査・診断

大腸がんが疑われたときには、いくつかの検査を組み合わせて調べます。

診断が確定したあとは、がんがどこまで広がっているか(ステージ)を確認し、

大腸がんの治療ガイドラインに基づき、それぞれの患者さんに合った治療方法が決められます。

便潜血検査

便に混じった目に見えないくらいの血液を調べる検査です。

40歳以上を対象とした大腸がん検診でよく使われており、早期のがん発見につながります。

通常は便を2日に分けてとる「2日法」で行います。

便潜血検査で1回でも「陽性」と出たら、詳しい検査(大腸内視鏡検査)が必要です。

便潜血検査について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

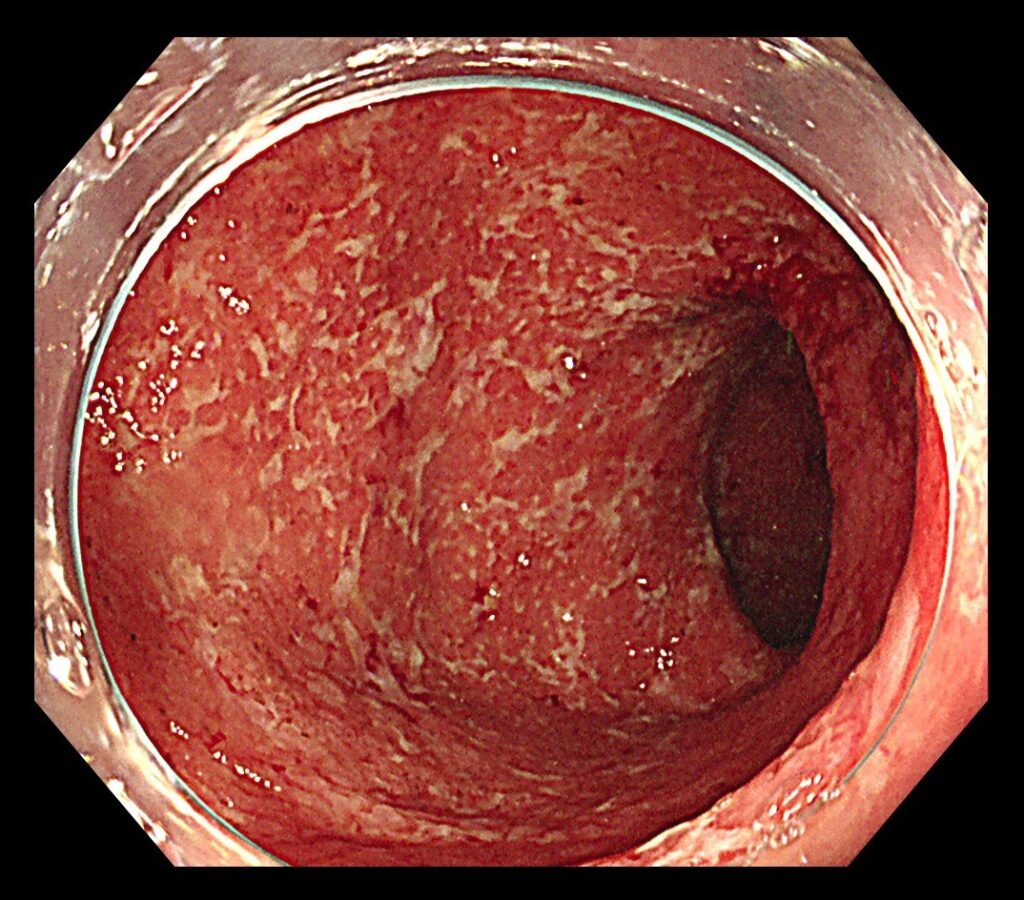

大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡を入れて、大腸の中を直接見て調べます。

ポリープや腫瘍があればその場で切除したり、

組織の採取(生検)ができ、診断と治療を同時に行えることが最大のメリットです。

大腸がんの確定診断にとても大切な検査です。

大腸内視鏡検査の大まかな流れを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

注腸造影検査

バリウムと空気を肛門から入れて、大腸の形や異常をX線で調べます。

今では内視鏡検査が主流ですが、内視鏡が難しいときなどに使われます。

CT・MRI検査

体の中の様子を画像で詳しく調べる検査です。

がんが他の臓器(肝臓・肺・リンパ節など)に広がっていないかを確認するために行います。

治療方法を決めたり、治療後の経過をみたりするのに役立ちます。

腹部エコー(超音波検査)

お腹に超音波を当てて、肝臓やリンパ節に転移がないか調べます。

痛みもなく、体への負担が少ない検査です。

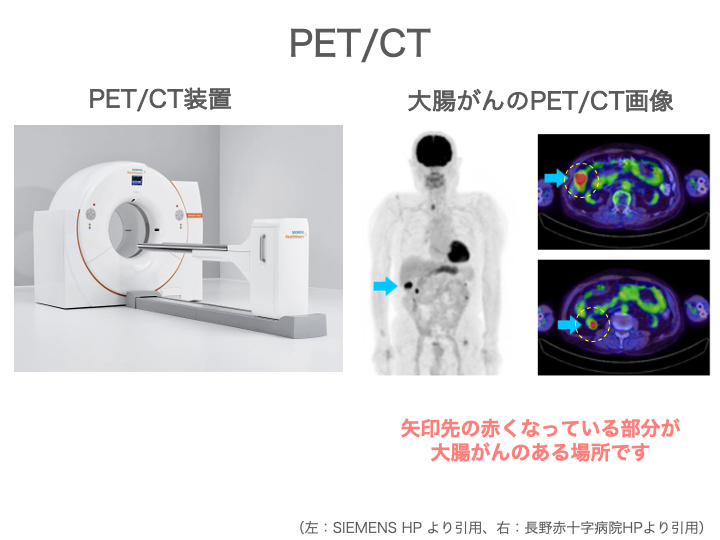

PET/CT検査

がん細胞に集まる特殊な薬を注射して、体のどこにがんがあるかを調べる検査です。

1回の検査で全身を調べられるため、がんの広がりや再発の確認に使われます。

腫瘍マーカー検査

血液の検査で、がんに関連する物質(腫瘍マーカー:CEAやCA19-9など)を調べます。

治療効果や再発の確認に役立ちますが、これだけでがんの診断はできません。

大腸がんのステージ(進行度)

「私のステージはどのくらいなんですか?」

クリニックで大腸内視鏡検査をして、大腸がんが見つかった場合に、

検査の後の説明の際に患者さんからよくステージについて質問を受けます。

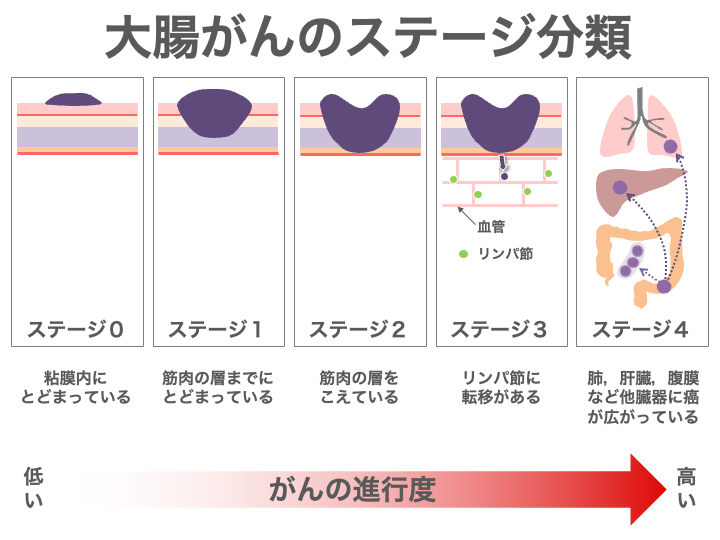

大腸がんの治療方針は、がんの「進行度(ステージ)」によって決まります。

しかし、ステージは内視鏡の所見だけでは分かりません。

ステージは次の3つの要素から総合的に判定されます。

- 深達度(しんたつど):がんが大腸の壁のどこまで深く入り込んでいるか

- リンパ節転移:がんが周囲のリンパ節に広がっているか

- 遠隔転移:がんが肺や肝臓など、離れた臓器まで広がっているか

これらをもとに、ステージは0~4の5段階に分類されます。

ここでは順番に、3つの要素についてみていきます。

深達度

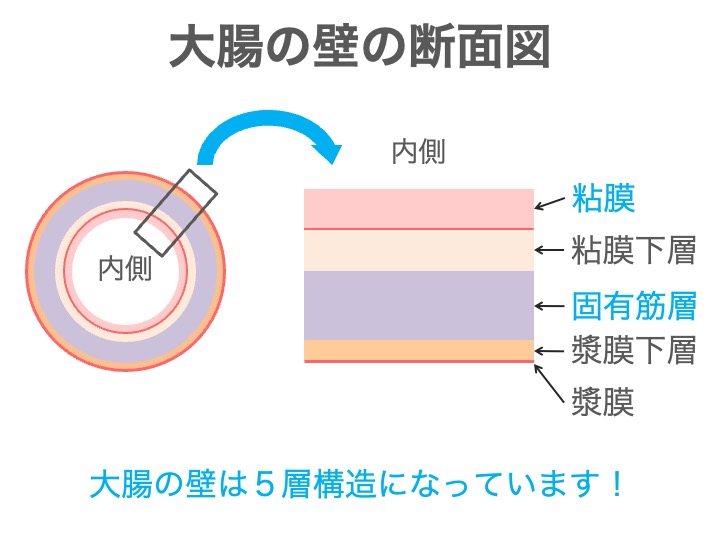

深達度を知るためにはまずは「大腸の壁の構造」をみてみます。

大腸の壁は内側から、

- 粘膜

- 粘膜下層

- 固有筋層

- 漿膜下層

- 漿膜

と5層の構造になっています。

癌は最初は表面の「粘膜」にできます。

そして進行していくと大腸の壁をどんどん深く進み、最後は漿膜を破ってしまいます。

リンパ節転移

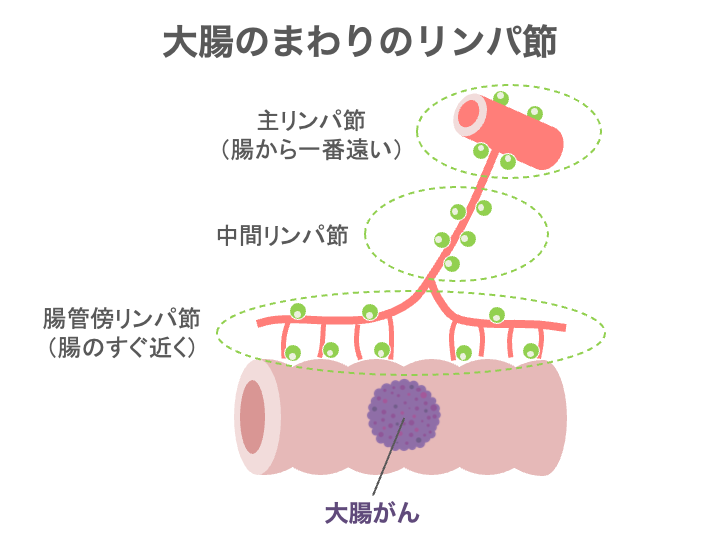

大腸のまわりには、血管に沿ってリンパ節という小さな器官がたくさんあります。

リンパ節は、体の中で菌や異物を防ぐ「フィルター」のような役割をしています。

大腸がんは、まず大腸のすぐ近くにあるリンパ節に広がりやすいことが知られています。

そして進行すると、体の中心部のリンパ節に広がっていきます。

- リンパ節への広がり(転移)があるかどうか

- 転移したリンパ節の個数

が、ステージを決める要因の1つとなります。

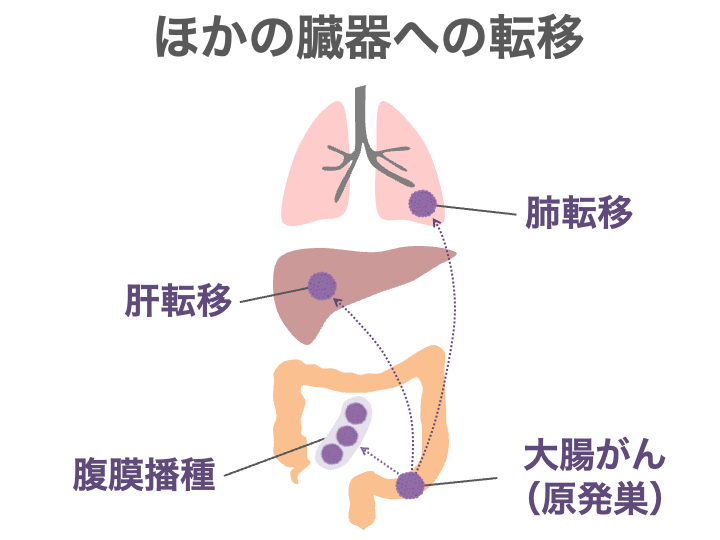

遠隔転移

遠隔転移とは、大腸から離れた臓器への病気の広がりのことです。

具体的には、肝臓や肺や、お腹の中をおおう腹膜も含まれます。

がんは、最初にできた場所(「原発巣」といいます)で大きくなるだけでなく、

血液やリンパの流れに乗って体のほかの場所に広がる(「転移」といいます)することがあります。

がん細胞がおなかの中に散らばると「腹膜播種(ふくまくはしゅ)」という状態になります。

さらに、がん細胞が血液にのって肝臓や肺など遠くの臓器に広がることを「遠隔転移」といいます。

遠隔転移がある場合、手術だけでは対応が難しく、

全身に作用する抗がん剤治療(化学療法)などが中心の治療になります。

そのため、がんの広がりを正確に調べることがとても大切です。

ステージ(進行度)の決定

ここまでの、3つの要素

- 深達度

- リンパ節転移

- 他の臓器への転移(遠隔転移)

を総合して、ステージが決まります。

- ステージ0:がんが大腸の粘膜内にとどまっている状態

- ステージ1:がんが大腸の筋肉の層(固有筋層)まで達している状態

- ステージ2:がんが筋肉の層を越えて、外側まで広がっているがリンパ節転移はない状態

- ステージ3:がんが周囲のリンパ節に転移している状態

- ステージ4:がんが肺や肝臓などの遠い臓器に転移している状態

病気が進行するにつれて、治療方法や治療の目的が変わるため、

正確なステージ診断がとても重要です。

大腸癌の治療

大腸がんの治療は、がんの進行の程度(ステージ)やできた場所、患者さんの体の状態によって異なります。

また、治療方法は1つだけでなく、いくつかを組み合わせることもあります。

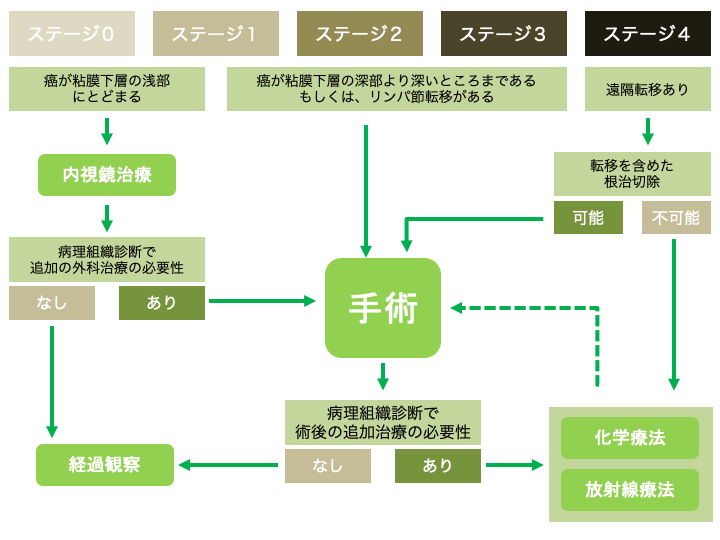

ステージ0やステージ1の一部では、内視鏡治療だけでがんを取りきれる場合が多いです。

しかし、それ以上の進行では手術が必要になることが多くなります。

治療の全体像は以下の図のようになります。

ここからは、主な治療方法について概要を説明していきます。

内視鏡治療

がんが大腸の内側の浅いところにとどまっている「早期大腸がん」の場合に行う治療です。

おしりから内視鏡を入れて、お腹を切ることなく、がんを切りとります。

治療法には、

- 「EMR(内視鏡的粘膜切除術)」

- 「ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)」

があります。

体への負担が少なく、入院期間も短めで、早めに日常生活に戻れるのが特徴です。

内視鏡治療で根治ができない場合は、追加の外科手術が必要になります。

外科手術

がんが腸の壁の深いところやリンパ節にまで広がっている場合は、

がんを含む腸の一部とまわりのリンパ節を一緒に切除します。

手術方法には、お腹を大きく切らない「腹腔鏡手術」や「ロボット支援手術」もあり、傷が小さく回復が早い手術が増えています。

がんの場所によっては、お腹に人工肛門(ストーマ)を作ることが必要になる場合もあります。

化学療法(抗がん剤治療)

再発を防ぐ目的や、体の他の部分に転移したがんを抑えるために抗がん剤を使います。

最近では、がんの性質に合わせて効きやすい薬を選べる「分子標的薬」や、体の免疫の力を利用する「免疫チェックポイント阻害薬」なども使われるようになり、治療の選択肢が広がっています。

副作用への対策も進んでおり、治療を続けやすくなっています。

放射線治療

放射線を当ててがんを小さくしたり、消したりする治療です。

特に直腸がんでは、手術の前に放射線と抗がん剤を一緒に使って、がんを小さくして手術をしやすくし、再発のリスクを減らす「術前化学放射線療法」が行われることがあります。

緩和ケア

がんが進行して治すことが難しい場合でも、痛みや息苦しさ、不安などのつらさを和らげて、できるだけ普段通りの生活が送れるようにサポートする治療です。

患者さんご本人やご家族の気持ちに寄り添いながら、体や心のケアを行います。

最近では「がんと診断されたとき」から早めに緩和ケアを取り入れることが勧められています。

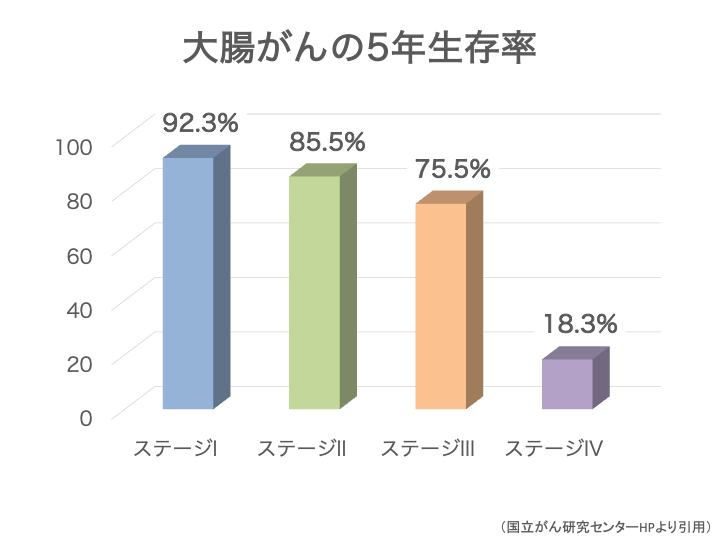

大腸癌の予後

大腸がんの予後は、がんの進行度(ステージ)によって大きく異なります。一般的に、早期に発見・治療され、ステージが低いほど生存率は高くなります。

ステージⅣでは5年生存率が30%台に低下しますが、手術や薬物療法などの治療によって長期生存が可能となる例もあります。

治癒切除後も再発の可能性があり、再発の約85%は手術後3年以内に、約95%は手術後5年以内に発見されています。

再発しやすい部位は、肝臓、肺、局所(元のがんの周辺)、リンパ節、腹膜であり、腸の吻合部(手術で腸をつなぎ合わせた部分)に再発することもあります。

再発率はステージによって異なり、

- ステージ0:粘膜内がんは転移しないため、完全に切除すれば再発はほとんどなし

- ステージⅠ:粘膜下層まで浸潤:再発率は約4%/固有筋層まで浸潤:約7%

- ステージⅡ:再発率約13%

- ステージⅢ:再発率約30%

このように、ステージが進むにつれて再発率は高くなります。

また、再発のほとんどが術後5年以内に見つかるため、

術後5年間は腫瘍マーカー、CT、大腸内視鏡検査などを組み合わせて定期的に経過観察が行われます。

大腸癌の予防

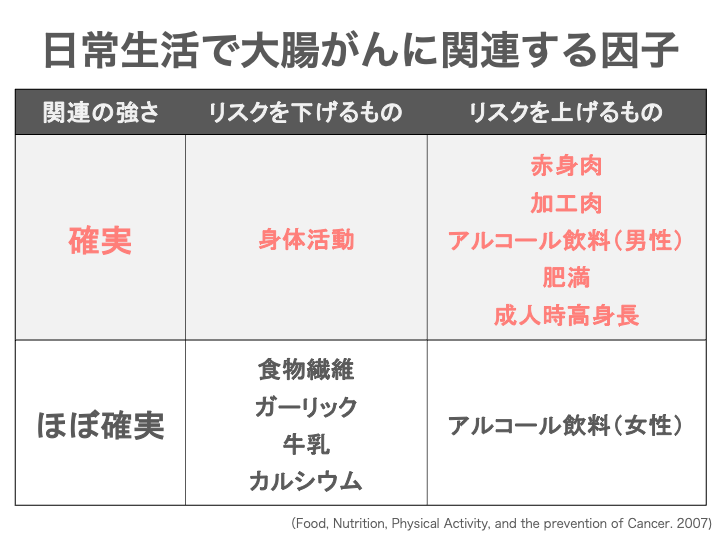

大腸がんを含めた癌は日頃の生活習慣が影響する生活習慣病の1つです。

日々の「体に良くないこと」の積み重ねにあなたの体が耐えられなくなったときに、癌が出てきます。

そして「体にいいこと」を毎日少しずつすることで、免疫力を高め癌を抑えることもできます。

大腸がんは早期発見・早期治療が大切ですが、最も重要なのは予防です。

最近、診療をしていると「大腸がんの予防をするにはどうしたらいいですか?」

と聞かれることが以前より多くなってきました、

誰もが、できるなら病気になりたくないと思います。

ここでは「今日からできる大腸がんの予防」について取り上げていきます。

生活習慣の改善

大腸がんは、生活習慣を見直すことで予防が期待できるがんです。次のような心がけで、発症リスクを減らすことができます。

・たばこを吸わない

・お酒を飲みすぎない

・食物繊維やカルシウムを多く含む食事を意識する

・赤身肉やハム・ソーセージなどの加工肉をとりすぎない

・適度な運動を続ける

・太りすぎないよう体重管理をする

表にまとめると以下のようになります。

大腸がんに限ったことではありませんが、

- 規則正しい生活

- 適度な運動

- バランスのいい食事

はあなた自身の免疫力を高め、病気の予防につながります。

明日のあなたの体のために、「これならできそうかも」と思ったものから始めてみてください。

大腸がんの元になる「腺腫性ポリープ」の早期発見・早期切除

「大腸がんと大腸ポリープの関係」のところでもお話ししましたが、

ほとんどの大腸がんは「腺腫性ポリープ→大腸がん」という流れをとります。

このため、まだ癌細胞が混ざっていない腺腫性ポリープのうちに切除できれば、大腸癌を予防できるチャンスです!

先ほどお話しした、生活習慣の改善により、大腸がんの元になる腺腫性ポリープも予防が可能です。

しかし、できてしまった腺腫性ポリープは早期に発見して切除することが重要です。

早期に見つかれば、内視鏡で日帰りで切除できるため、時間的・身体的・費用的な治療の負担が軽くすみます。

そして、なにより、大腸の予防ができて、あなたの命を守ることにもつながります。

炎症性腸疾患がある場合

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が続く病気で、長い間炎症が続くと大腸がんのリスクが高まります。

特に大腸全体に炎症が広がっている方や、発症から8年以上経っている方は注意が必要です。

定期的な大腸内視鏡検査を受けることで、がんを早期に発見できる可能性が高まります。

クローン病も、大腸に病変がある場合には大腸がんのリスクが上がることが知られています。

特に直腸や肛門周囲に長年炎症や瘻孔(膿が出るトンネルのようなもの)がある場合は注意が必要です。

こちらも、内視鏡検査を定期的に行い、炎症をコントロールする治療を続けることが大切です。

家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合

大腸がんは40歳ごろから増えてきますが、家族に50歳未満で大腸がんになった人がいる場合は、一般的な検査開始年齢より早めに検査を始めることがすすめられます。

30代後半からの大腸内視鏡検査を検討することが大切です。

遺伝性大腸がんの場合

家族性大腸腺腫症(FAP)やリンチ症候群などの遺伝性疾患がある方は、もともと大腸がんになるリスクがとても高いとされています。

この場合、早い段階から定期的に内視鏡検査を行ったり、必要に応じて予防のための手術を受けたりすることが推奨されます。

また、遺伝カウンセリングを受けて家族全体でリスクを把握することも大切です。

草加西口大腸肛門クリニックでの【大腸がん】の診療

私が院長をつとめる、草加西口大腸肛門クリニックでは、大腸がんの診療に力を入れています。

当院には、血便や便秘・下痢の繰り返し、便が細くなるといった症状のある方や、健康診断で「便潜血陽性」と言われて精密検査が必要な方がたくさん来院されます。

診察では、まずお話を丁寧に伺い、症状の経過や家族の病歴などを詳しく確認します。

その後に、お腹の診察を行い、必要に応じて、直腸肛門診察をして出血や腫瘍がないかを調べます。

その上で、必要な方には大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を行い、大腸の中を直接確認します。

検査の結果、腺腫性ポリープや非常に早期の大腸がんが見つかった場合、当院で安全に切除できる範囲内で日帰り切除を行っています。

内視鏡検査の際に、

- 内視鏡で切除はできるが、入院が必要な大きな病変

- 手術が必要な進行がん

が見つかった場合は、信頼できる総合病院をご紹介し、治療がスムーズに進むようサポートします。

また、当院では内視鏡検査や治療だけでなく、日々の生活習慣のアドバイスや再発予防のサポートも行い、患者さん一人ひとりに合わせた総合的なケアにも力をいれています。

「病院に行くのは不安だな」というお気持ちはよくわかります。

しかし、今のあなたの少しの勇気が、将来の安心につながります。

- 大腸がんに関すること

- お腹の不調に関すること

どんなことでも構いませんので、不安なことがあればぜひ一度ご相談ください。

まとめ

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。

『大腸がんの原因・症状・ステージ・治療から予防について』お分かりいただけましたでしょうか。

大腸がんは日頃の生活習慣が影響する生活習慣病の1つです。

これまでの医療は、「早期発見・早期治療」が中心で進んできましたが、

これからは「大腸がんの予防」が大切になります。

先日私も大腸内視鏡検査を受けて、腺腫性ポリープを切除してもらいました。

癌になる前に見つけてくれたドクターに感謝するとともに、「内視鏡検査を受けて良かった」と心から思いました。

私だけでなく、だれもががんにはなりたくないと思います。

このためには、

- まずは日々の生活で少しでもできる予防をしていく

- 定期的に検査を受けて、腺腫性ポリープのうちに内視鏡で切除していく

この2点が重要と考えます。

私も日々の診療でこのことを皆様に伝えていきます。

「大腸がんが心配だな」

と思ったら、どんな小さなことでも構いませんので、まずはクリニックに相談に来てください。

この記事が、

- 皆様の健康維持

- 皆様の病気の予防・早期発見・早期治療

- 皆様が大腸肛門科を受診する際の不安の軽減

これらのためにお役に立てれば幸いです。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

草加西口大腸肛門クリニック 院長 金澤 周(かなざわ あまね)

当院の診療について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください

参考文献

- 大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版.大腸癌研究会,2024

- 遺伝性大腸癌診療ガイドライン2024年版.大腸癌研究会,2024

- 炎症性腸疾患関連消化管腫瘍診療ガイドライン2024年版.大腸癌研究会,2024

- 国立がん研究センター がん対策研究所.有効性評価に基づく大腸癌検診ガイドライン2024年度版

- 斎藤 豊,岡 志郎,河村卓二ほか.大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランスガイドライン.日本消化器内視鏡学会雑誌,2020; 62: 1519-1560

- 大腸ポリープ診療ガイドライン2020(改訂第2版).日本消化器病学会,2020

- Ochs-Balcom HM, Kanth P, Cannon-Albright LA. Early-onset colorectal cancer risk extends to second-and third-degree relatives. Cancer Epidemiology. 2021; 73: 101973