急な腹痛はもちろん、日頃からある腹痛はとてもつらいですよね。

クリニックにも腹痛で悩んでいる方が多く来院されます。

- 急な腹痛

- いつもある腹痛

- 血便を伴う腹痛

- 下痢を伴う腹痛

などの様々な症状で来院されます。

「腹痛」といっても、原因により痛みの部位や強さは異なります。

急な腹痛の場合は、心配になり病院に行く方が多いと思います。

しかし、日頃からある腹痛で、少し我慢していると良くなってしまう場合、

「少し我慢すればまたよくなるから様子をみよう」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

急な腹痛はもちろんですが、日頃からある腹痛も自己判断して放置するのは大変危険です!

- 大腸がん

- 胃がん

- 難病である潰瘍性大腸炎

など、命に関わる病気をはじめ、胃や腸以外の重大な病気を見逃す可能性があるからです!

この記事では『腹痛』という大きなテーマについて、胃腸の病気を中心に詳細に解説をしていきます。

この記事の内容

- 腹痛の部位でわかる病気の種類

- 腹痛の原因となる胃腸の病気

- 腹痛の原因となる肝胆膵の病気

- 腹痛の原因となる泌尿器の病気

- 腹痛の原因となる婦人科の病気

- 腹痛の原因となる心血管の病気

- 腹痛で総合病院やクリニックを受診するタイミング

- 草加西口大腸肛門クリニックでの腹痛の診療

このこの記事の信頼性

この記事を書いた私の名前は「金澤 周(かなざわ あまね)」です。

この記事を読めば、『腹痛の原因と対処法』がわかります。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

それでは始めていきましょう。

この記事は、草加西口大腸肛門クリニックの院長が専門医の立場から執筆しています

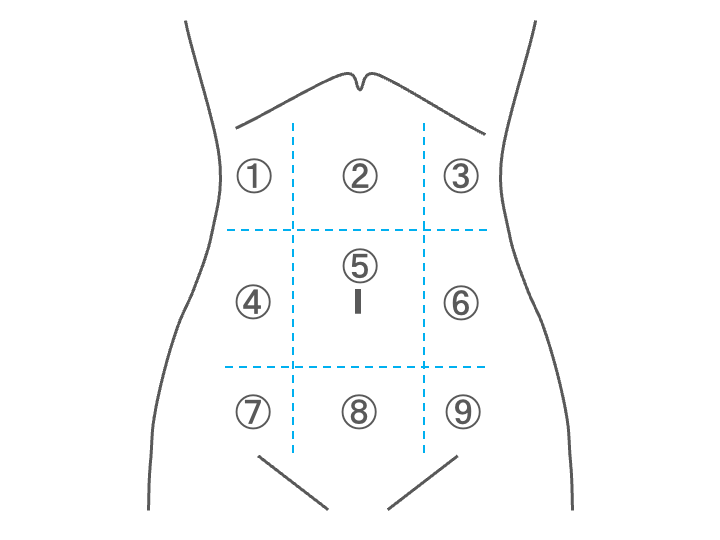

腹痛の部位でわかる病気の種類

みぞおちが痛い時に、「胃が悪いのかな?」

下腹部が痛い時は、「腸の調子が良くないのかな?」

と感じたことはあると思います。

「おなかの右下が痛くて病院に行ったら急性虫垂炎と診断された」

「膀胱炎になるといつも下腹部が痛くなる」

「胃潰瘍をくりかえしていて時々みぞおちのあたりが痛くなる」

このように病気によってお腹の痛む場所がある程度決まっているものがあります。

一方で、胃や腸に穴があいて起こる急性腹膜炎は、お腹全体に急激な痛みが出ます。

ここでは、お腹を9つの部分に分けて、場所ごとに考えられる病気について述べていきます。

| 番号 | 場所 | 病気 |

| ① | 右上腹部 | 胆石症 |

| 胆のう炎 | ||

| 十二指腸潰瘍 | ||

| ② | 心窩部(みぞおち) | 胃炎 |

| 胃・十二指腸潰瘍 | ||

| 胃がん | ||

| 胃アニサキス症 | ||

| 機能性ディスペプシア | ||

| 胆石症 | ||

| 胆嚢炎 | ||

| 膵炎 | ||

| 膵臓がん | ||

| 虫垂炎 | ||

| 心筋梗塞 | ||

| 大動脈解離 | ||

| ③ | 左上腹部 | 胃炎 |

| 胃潰瘍 | ||

| 膵炎 | ||

| ④ | 右側腹部 | 尿管結石 |

| 大腸憩室炎 | ||

| ⑤ | 臍周囲部(おへその周囲) | 虫垂炎 |

| 膵炎 | ||

| 大動脈解離 | ||

| ⑥ | 左側腹部 | 虚血性腸炎 |

| 大腸憩室炎 | ||

| 尿管結石 | ||

| ⑦ | 右下腹部 | クローン病 |

| 尿管結石 | ||

| そけいヘルニア | ||

| 婦人科疾患 | ||

| ⑧ | 下腹部 | 虚血性腸炎 |

| 潰瘍性大腸炎 | ||

| 婦人科疾患 | ||

| 腹部大動脈瘤破裂 | ||

| ⑨ | 左下腹部 | 大腸憩室炎 |

| 虚血性腸炎 | ||

| 潰瘍性大腸炎 | ||

| 尿管結石 | ||

| 婦人科疾患 | ||

| ①〜⑨ | 腹部全体 | 腸閉塞 |

| 消化管穿孔(腹膜炎) | ||

| その他 | 特定の部位が痛まない | 感染性腸炎 |

| 過敏性腸症候群 | ||

| 慢性便秘 | ||

| 病変の部位による | 大腸がん |

このように、一言で『腹痛』といってもその部位によって多くの病気が考えられます。

上の表に挙げた病気は、緊急性はそれぞれで異なりますが、全て治療の対象となります。

急激で激しい腹痛は、消化管穿孔や心血管系の病気のように緊急処置が必要です。

女性の場合は骨盤内に子宮や卵巣があるため、それらが原因で起こる腹痛にも注意が必要です。

先日、クリニックに30代の患者さんがいらっしゃいました。

「若い頃から下痢気味で、お腹が痛むことが多かった」とのことで、

今回も下腹部から左腹部の腹痛があり、

「いつもの腹痛だから大丈夫」と思ってい様子をみていたら、

おしりから出血をするようになり、慌ててクリニックを受診されました。

後日、大腸内視鏡検査を行い、難病である潰瘍性大腸炎だとわかりました。

どなたでも腹痛の経験はあると思います。

「いつもの腹痛と少し違うな…」と感じた時は、

自己判断して放置せず、早めに病院を受診してください。

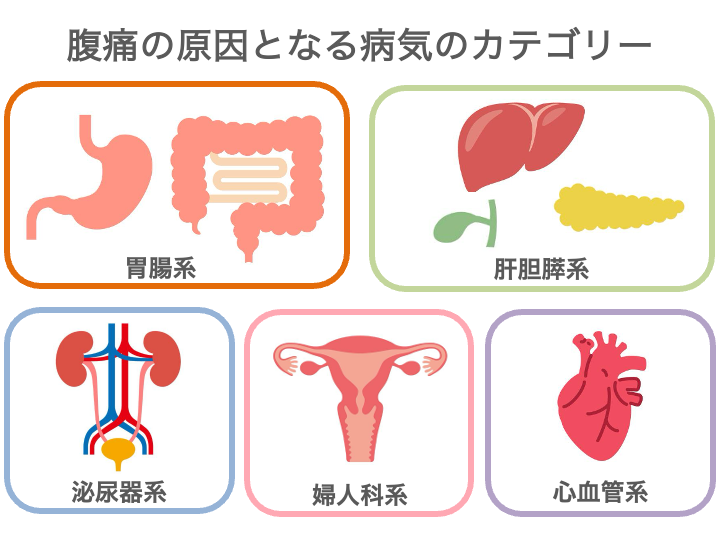

腹痛の原因となる病気

ここからは腹痛の原因となる病気について、主に以下の5つのカテゴリーに分けて説明をしていきます。

- 腹痛の原因となる胃腸の病気

- 腹痛の原因となる肝胆膵の病気

- 腹痛の原因となる泌尿器の病気

- 腹痛の原因となる婦人科の病気

- 腹痛の原因となる心血管の病気

それぞれのカテゴリーには非常に多くの病気が含まれます。

ここでは、クリニックに来院する原因として多い病気と、緊急性が高い病気にしぼって解説をしていきます。

腹痛の原因となる胃腸の病気

まずは、胃や腸の病気が原因で起こる腹痛です。

ざっと上げただけでも以下の17疾患があります。

- 胃炎(急性胃粘膜病変)

- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍

- 機能性ディスペプシア

- 胃アニサキス症

- 胃がん

- 虫垂炎

- そけいヘルニア

- 腸閉塞

- 慢性便秘

- 過敏性腸症候群

- 感染性腸炎

- 大腸憩室炎

- 虚血性腸炎

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- 消化管穿孔・腹膜炎

- 大腸がん

かなりボリュームがある内容ですが、ここではそれぞれの病気について詳しくみていきます。

胃炎(急性胃粘膜病変)

胃炎には急性に発症するものと、慢性的に経過するものがあります。

ここでは急性に発症する急性胃粘膜病変についてみていきます。

急性胃粘膜病変は、急性胃炎・急性胃潰瘍ともよばれ、

急激な上腹部痛・嘔吐・吐血・下血などにより発症します。

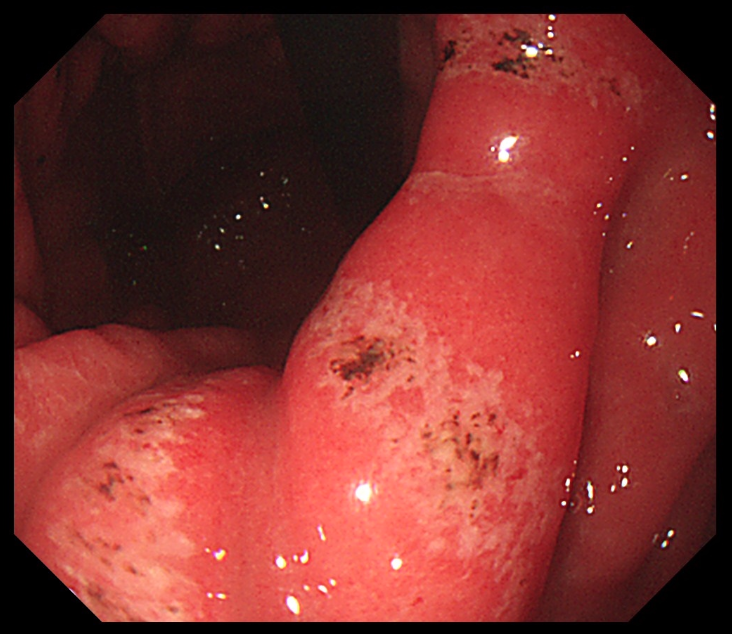

急性胃粘膜病変の一例

先日、クリニックに患者さんがいらっしゃいました。

- 30歳女性

- 昨日から抱え込むくらい胃が痛い

- 吐き気もある

- 昨日は夜も2時間おきに起きてしまった

とお腹を抱えながらつらそうに来院されました。

診察では、上腹部に軽い痛みがありました。

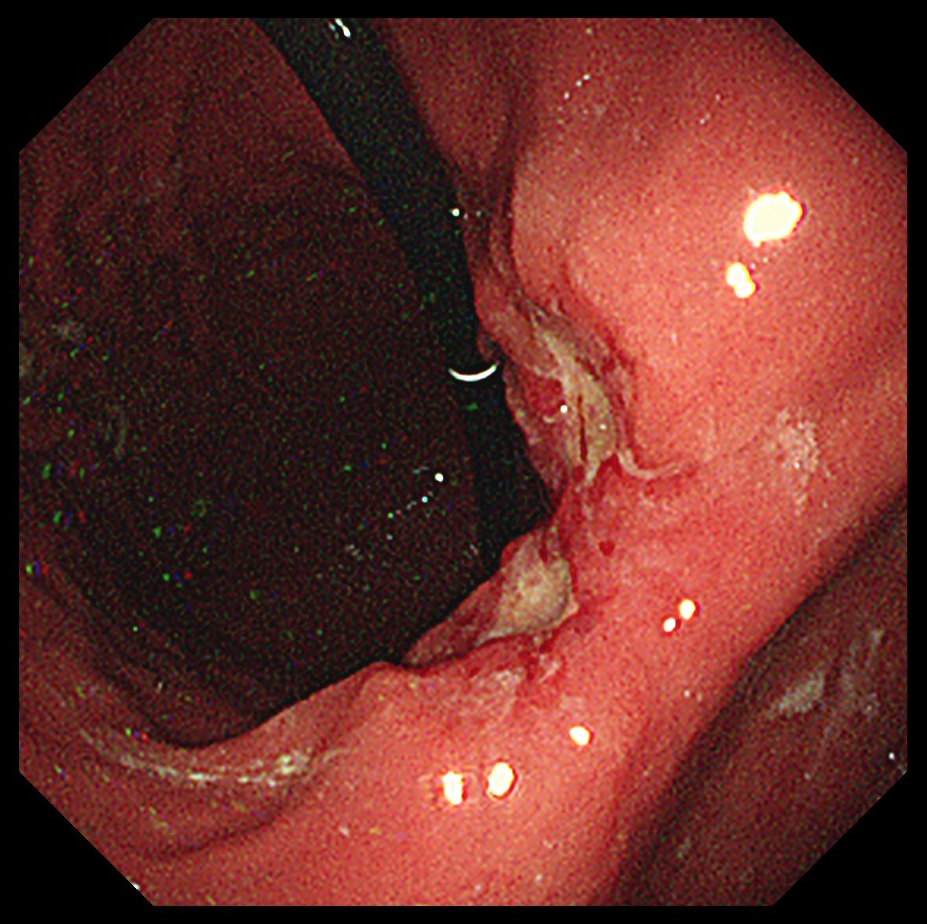

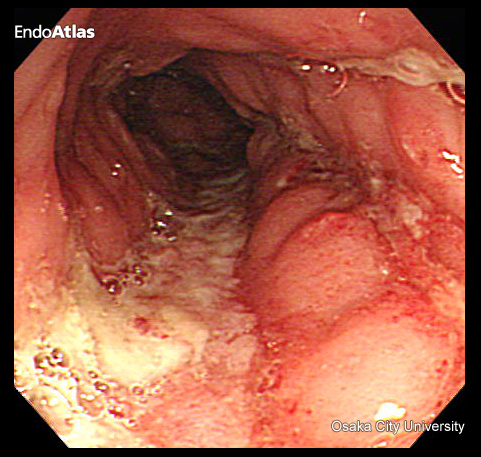

同日、胃の内視鏡検査をすると下の写真の様に、胃が炎症を起こしていました。

急性胃粘膜病変の腹痛は、急激なみぞおちの痛みが特徴です。

出血量が多いと血圧が下がり、ショックになることもあります。

急性胃粘膜病変の原因として多いのは、薬剤、アルコール、ストレスなどです。

薬剤の薬60%は痛み止め(ロキソニンなどの非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs))によるものです。

痛み止めを長期に内服している方は注意が必要です。

診断は、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)で行います。

治療は、まず原因の除去を行い、食事を控えて胃を安静にします。

胃酸を抑える薬や胃の粘膜を守る薬で治療をします。

出血がひどい場合は内視鏡で止血を行うこともあります。

強いストレスを感じていたり、痛み止めを内服していたりして、

『急激なみぞおちの痛み』があった場合は、急性胃粘膜病変の可能性があります!

早めに医療機関を受診してください。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜が深く傷つき、潰瘍をつくった状態です。

胃酸や胃を守る粘液などのバランスが崩れることでおこります。

原因は、

- ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)

- 痛み止めであるロキソンやイブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

の2つが2大原因です。

「腰痛や頭痛などで、毎日何回も痛み止め(NSAIDs)を内服しているうちに、上腹部が痛くなってきた」

というパターンが典型例です。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の症状としては、

- みぞおちの痛み

- 胸焼け

- 吐き気・嘔吐

- 吐血

- 下血

などがありますが、約10%の方は無症状と言われています。

潰瘍部分で穴が開くこともあり注意が必要です。

胃潰瘍と十二指腸潰瘍の比較

胃潰瘍と十二指腸潰瘍の比較は以下の表になります。

| 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 | |

| なりやすい年齢 | 40〜60歳 | 20〜40歳 |

| 症状 | 食事直後のみぞおちの痛み 胸焼け 吐き気・嘔吐 | 空腹時・夜間のみぞおちの痛み 胸焼け 吐き気・嘔吐 |

| 合併症 | 出血(吐血・下血) 穴が開く 胃の出口が狭くなる | 下血 穴が開く |

胃・十二指腸潰瘍の検査・治療

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の検査・診断は、胃内視鏡検査で行います。

治療は、

- 原因の除去

- 潰瘍の治療

を同時に行います。

NSAIDsなどの痛み止めを飲んでいる場合は飲むのを止めます。

ピロリ菌がいる場合には、ピロリ菌の除菌をします。

ピロリ菌がいると胃がんのリスクが上がるので早めに除菌をしたほうがいいです。

潰瘍の治療としては、胃酸を抑える強い胃薬を内服します。

だいたいはこれでよくなりますが、

大量出血や穴が空いている場合には、内視鏡での止血や外科手術が必要になることもあります。

日頃から、ロキソニンやイブプロフェンなどの痛み止め(NSAIDs)を内服している方で、上腹部に痛みが出た時には早めに病院を受診してください。

機能性ディスペプシア

「胃がもたれる」、「胃が痛い」、「みぞおちのあたりに不快感がある」

などの症状で、胃の内視鏡検査をしても特に異常がなく、

「何で調子がわるいんだろう?」とモヤモヤしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia: FD)は、

「症状の原因となる病気がないにも関わらず、慢性的にみぞおちの痛み、胃もたれなどの腹部症状がある病気」

を指します。

原因が器質的な病気で説明できないことから「機能性」と呼ばれています。

機能性ディスペプシアは、

- 食後に症状が強くなる『食後愁訴症候群(PDS)』

- 空腹時にも痛みや不快感が出る『心窩部痛症候群(EPS)』

の2つに分類されます。

機能性ディスペプシアは、日本人では健診受診者の約15%、上腹部症状があり病院を受診した患者さんの約50%に見つかります。

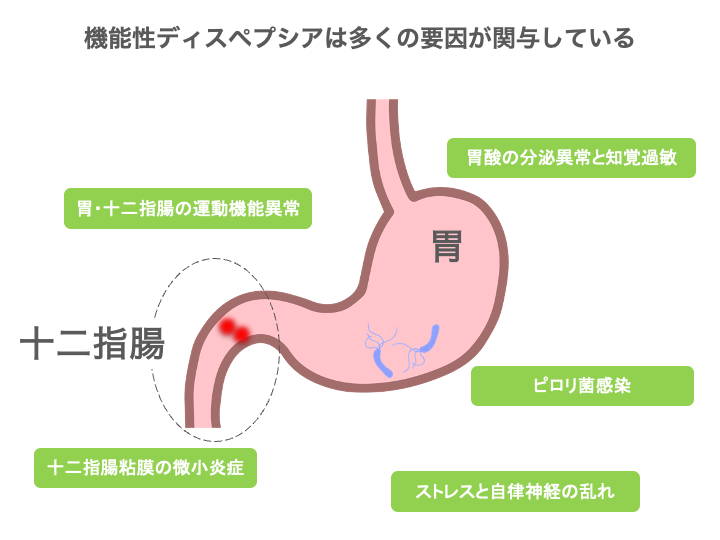

機能性ディスペプシアの原因は複雑

機能性ディスペプシアの原因はとても複雑で、

- 胃の運動機能の低下

- 胃の知覚過敏

- 胃酸の影響

- 十二指腸粘膜の微小炎症

- 心理的ストレス

- 生活習慣

- 感染性胃腸炎にかかったこと

などの要素が複雑にからみあい発症すると考えられています。

また、ピロリ菌除菌後に症状が改善するケースは、「ピロリ菌関連ディスペプシア」として、機能性ディスペプシアとは区別されるようになっています。

機能性ディスペプシアの診断・治療

機能性ディスペプシアの診断のためには、まずは胃内視鏡検査(胃カメラ)を行い、

胃潰瘍や胃がんなどの病気がないことを確認します。

また、ピロリ菌感染の有無を調べたり、血液検査や腹部CTなども行います。

治療はまず生活習慣や食事の見直しから始めます。

暴飲暴食を避け、規則正しい食事を心がけることが基本です。

薬物療法としては、胃の働きを良くしたり、胃酸の分泌を抑える薬や、漢方薬などで治療をします。

ピロリ菌感染がある場合にはピロリ菌の除菌も行います。

ストレスなどの心理的要因が強い時は、心療内科的なアプローチが必要な場合もあります。

機能性ディスペプシアは再発しやすい病気です。

4週間の治療後に症状が改善した患者さんの約20%が3ヵ月以内に再発しており、さらに1年後には67%が再び薬を再開していたというデータもあります。

そのため、治療によって症状が落ち着いた後も、再発を防ぐための生活習慣や治療の継続が大切になります。

これまで述べてきたように、機能性ディスペプシアはよくある病気で、適切な治療により症状の改善が可能です。

日頃からみぞおちの痛みや胃もたれで悩んでいる方で、

「私もあてはまるかも…」

と思った方は、ぜひ一度病院で相談をしてみてください。

胃アニサキス症

「昨日の夜、居酒屋でサバやイカのお刺身を食べてからみぞおちが痛いです…」

このような患者さんの多くが『胃アニサキス症』です。

アニサキス症とは、魚介類に寄生しているアニサキスという寄生虫の幼虫が、人体に入り込み胃や腸の壁に刺さることで起こる感染症です。

その中でも、もっとも多く発症するのが胃アニサキス症で、全体の約95〜99%を占めます。

アニサキスは主にサバ、アジ、イカ、カツオ、サケなどに寄生しています。

刺身や寿司、シメサバなどの生食で感染することが多いです。

食後2〜8時間で発症することが多いです。

症状としては、激しいみぞおちの痛みと吐き気と嘔吐があります。

あまりに強い痛みのため、夜中に痛みで目が覚めて救急外来を受診する方もいます。

アニサキス症の検査・治療は、胃内視鏡検査(胃カメラ)が最も有効です!

胃の中を直接観察し、アニサキスの虫体を見つけ、鉗子という器具でつかんで除去することで、診断と治療を同時に行うことができます。

アニサキスを除去すれば、痛みはすぐに改善します。

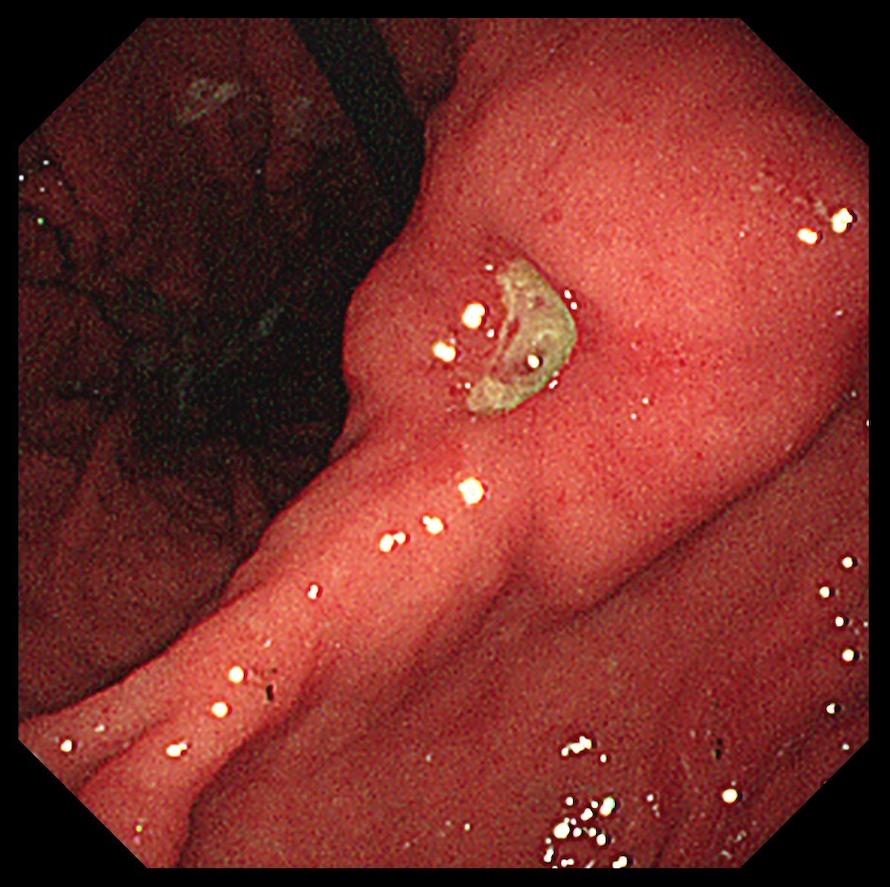

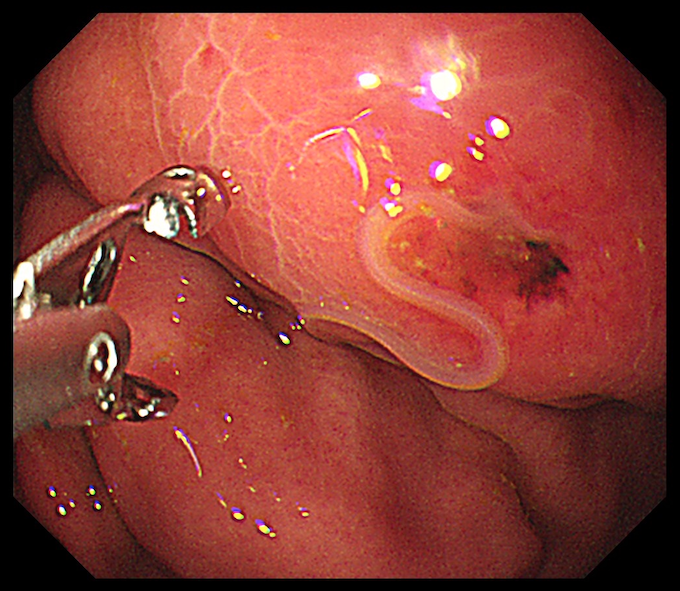

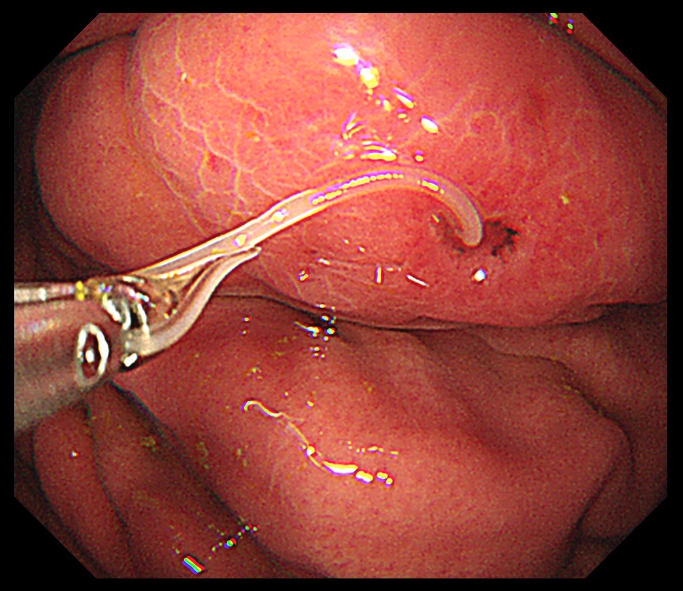

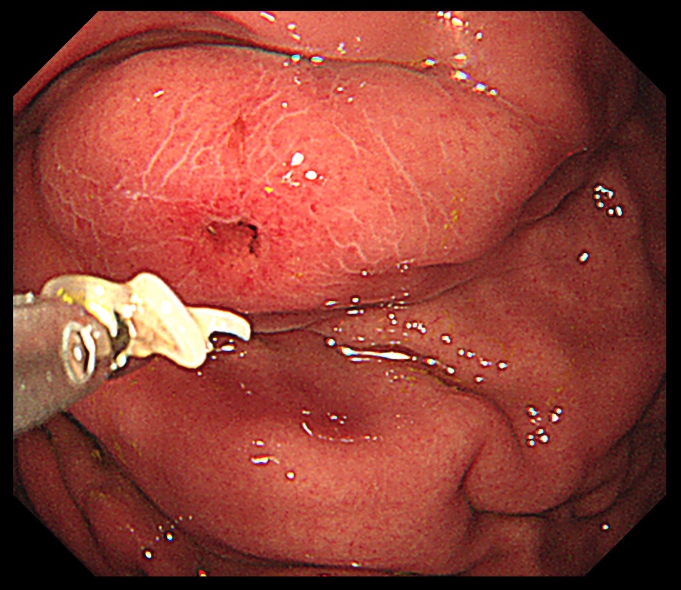

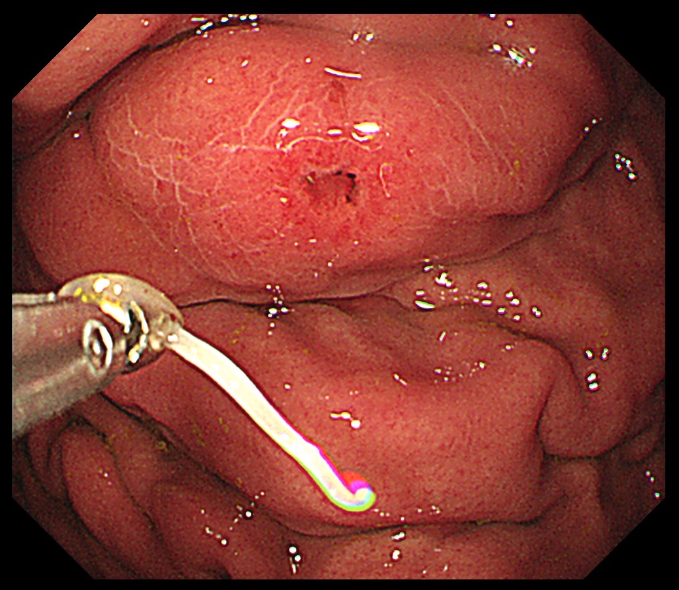

実際に胃アニサキスを摘出します!

それでは実際に内視鏡でアニサキスを除去する様子を見てみましょう。

胃の壁に喰いついているアニサキスを発見しました!

鉗子という器具でアニサキスをつかみにいきます。

鉗子でアニサキスをつかんだら、胃の壁から引き抜きます。

無理に引っ張ると虫体がちぎれて、アニサキスの頭が胃の壁に残ってしまうので、注意しながら引き抜きます。

胃の壁から無事にアニサキスを除去できました!

除去したアニサキスはうねうねと動きます。

アニサキスを落とさないように注意しながら回収します。

これで治療は終了です。

アニサキスは複数いる場合もあるため、胃内にあるすべてのアニサキスを除去回収します。

胃薬や抗菌薬の内服では効果はありません。

胃アニサキス症は予防が何より大切です!

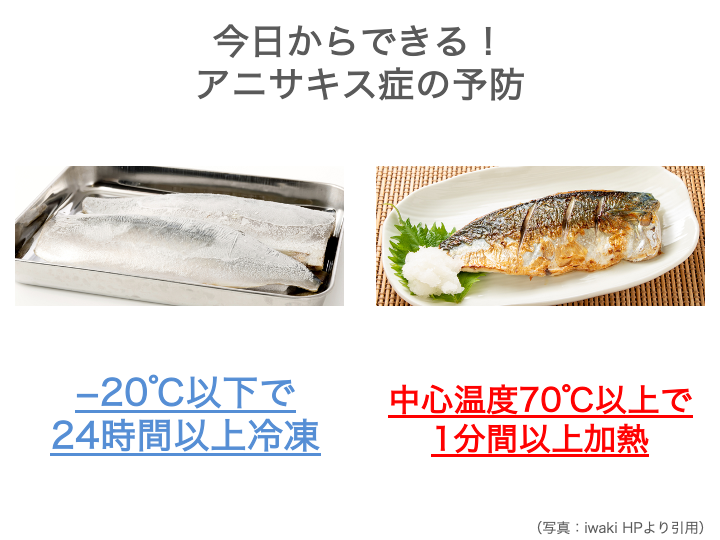

今日からできるアニサキス症の予防

胃アニサキス症は魚介類を適切に処理することにより予防が可能です。

以下の方法でしっかり予防して、美味しい魚介類を楽しみましょう。

- -20℃以下で24時間以上の冷凍処理

- 中心温度70℃以上で1分以上の加熱調理

- 魚の内臓を早めに取り除く(内臓は寄生部位となりやすい)

- 生魚を扱う際は、目視で虫体を確認し、取り除く

酢、塩、醤油、わさびなどではアニサキスは死なないため、「シメサバでも注意が必要」です。

日頃から、サバ、アジ、イワシ、イカなどのお刺身やシメサバを食べる方は多いですよね。

これらを食べた後数時間して、激しいみぞおちの痛みと吐き気などがおこれば、胃アニサキス症の可能性が高いです。

痛みを我慢せずに、早めに胃カメラのできる病院に相談をしてください。

アニサキス症についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

胃がん

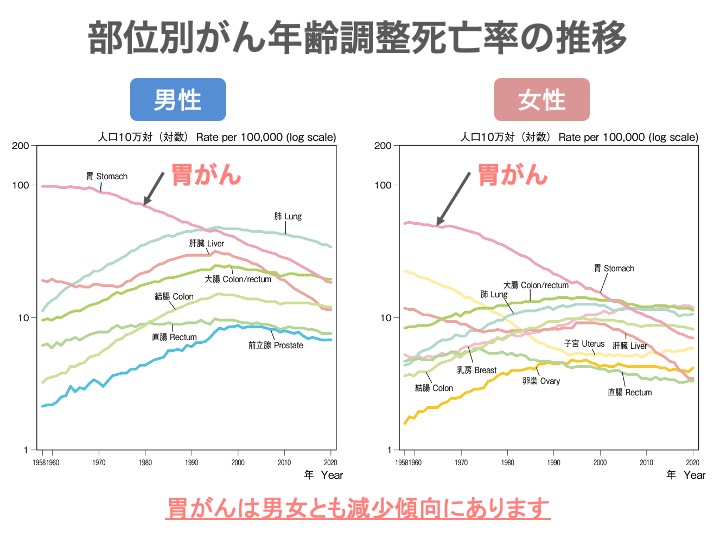

胃がんは日本では近年減少傾向にありますが、

まだまだ多い癌の1つです。

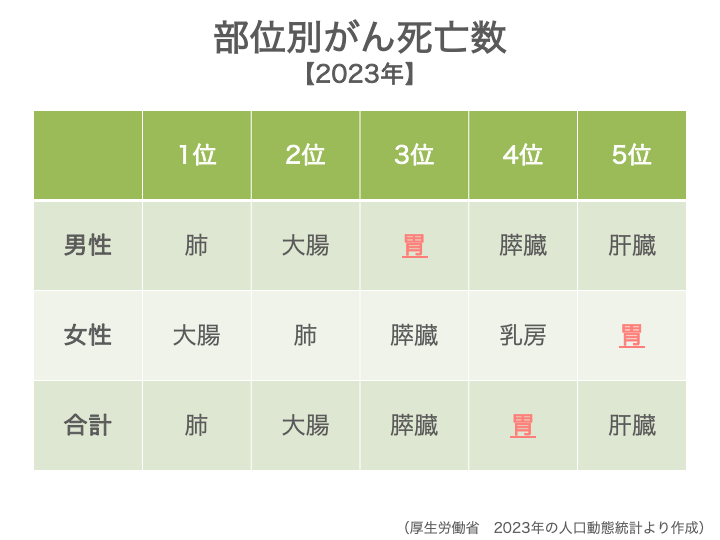

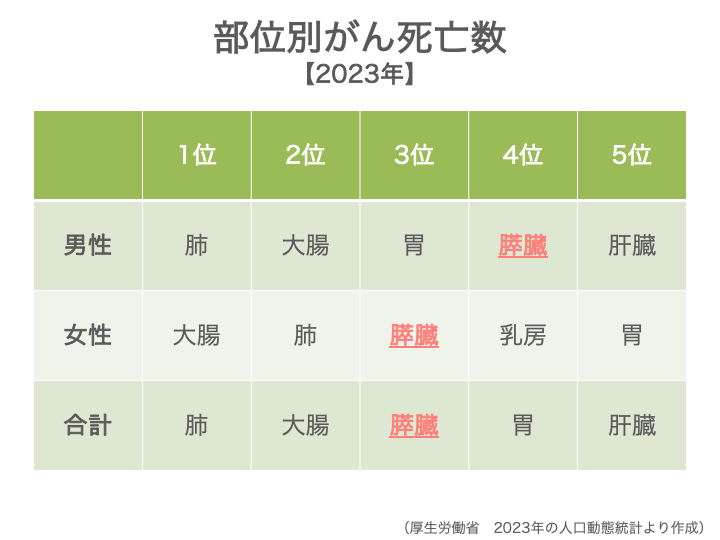

2023年のがん死亡数の順位では、

男性3位、女性5位、男女計で4位となっています。

胃がんの症状

早期の胃がんには症状はなく、健診などで発見されることがほとんどです。

胃がんが進行してくると、

- 胃の不快感

- 上腹部の痛み

- 胸焼けや吐き気

- 食欲不振

- 黒色便(タール便)

などの症状がでてきます。

つまり腹痛は、進行胃がんの症状となります。

さらに症状が進行すると、

- お腹にしこりを触れる

- 食事のつかえ感

- 体重減少

- 黄疸

- おなかが張ってくる(腹水貯留)

などの症状が出て、他の人からも心配される状況となります。

そして、このような状態になると、リンパ節やその他の臓器にがんが広がっている可能性が高くなります。

胃がんは放置すると命に関わる重大な病気です。

このため、予防、早期発見・早期治療が重要となります。

胃がんの予防と早期発見・早期治療

胃がんの予防としては以下が重要です

- ピロリ菌の除菌

- 塩分を控える

- アルコールを減らす

- 禁煙

ピロリ菌は胃がんの最大の原因となりますので、これまで検査を受けていない人は一度チェックすることをおすすめします。

胃がんの早期発見のためには、定期的ながん検診があります。

各自治体のがん検診は、胃のバリウム検査あるいは胃内視鏡検査で行われています。

各自治体により、健診内容・対象年齢・費用などは異なります。

詳細はご自身の自治体のHPで確認をしてみて下さい。

会社の定期検診や人間ドックで胃のバリウム検査や胃内視鏡健診を受けるのも一つです。

また、ピロリ菌除菌後の人は胃がんのリスクが高いため、ピロリ菌除菌後も定期的な内視鏡検査による経過観察が重要です。

胃がんは早期発見ができると、内視鏡治療で根治が可能な場合があります。

気になる症状があるときは、健診を待たずに早めに医療機関で相談をしてください。

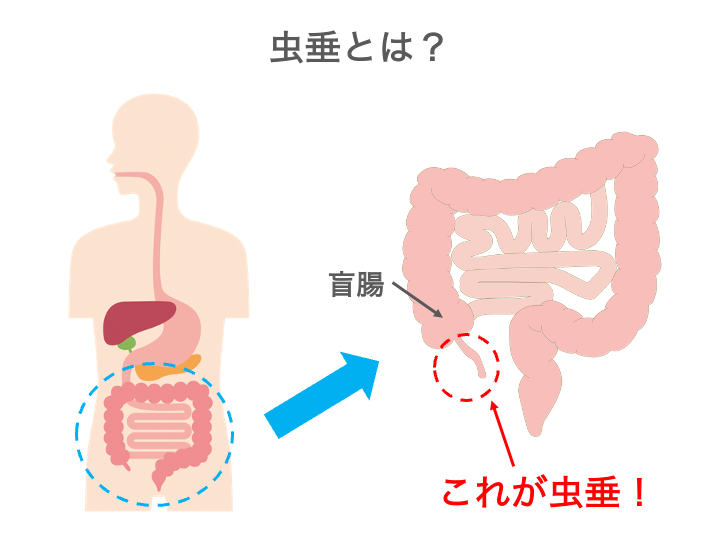

急性虫垂炎

虫垂は大腸の始まりの盲腸という部分から、ぴょこっと出ている部分です。

このため、盲腸に場所が近いことから、一般的に急性虫垂炎は「盲腸」とよばれています。

急性虫垂炎はなんらかの原因で虫垂がつまって、細菌感染を起こすことで起こります。

急性虫垂炎の発生リスクは約7〜8%です。

すべての年齢で起こる可能性がありすが、

よく起きるのは10〜20歳代で、やや男性に多いです。

穿孔性虫垂炎に注意!

虫垂炎は炎症の程度により、

- カタル性虫垂炎

- 蜂窩織炎(ほうかしきえん)性虫垂炎

- 壊疽(えそ)性虫垂炎

- 穿孔(せんこう)性虫垂炎

に分けられます。

穿孔性虫垂炎が最も重症で、虫垂の壁が破れて膿がお腹の中にもれた状態です

急性虫垂炎が起きると、はじめは食欲がなくなり吐き気や嘔吐がみられます。

腹痛は、みぞおちのあたりやおへそのあたりのにぶい痛みからはじまります。

時間がたつと右下腹部に痛みが移動していきます。

発熱は37℃台のことが多いです。

ただ、穿孔を起こすと腹膜炎(お腹の中に炎症が人がっている状態)となり38℃以上の発熱となります。

うずくまり歩けないほどの痛みは、腹膜炎を起こしてる可能性があります。

急性虫垂炎の検査・治療

検査は、

- 血液検査

- 腹部超音波検査

- 腹部CT検査

などを行い、炎症の程度やお腹の中に膿のたまりを作っているかを調べます。

そして、治療方針を決めます。

炎症が軽く、穿孔を起こしてないときは食事をやめ抗菌薬で治療を行います。

炎症が強く、穿孔や腹膜炎がある場合は緊急手術を行います。

また最近では、穿孔を起こしている場合でも、

膿のたまりがお腹の中にひろがり腹膜炎を起こしていなければ、

まず抗菌薬で炎症を抑えたうえで、後日あらためて虫垂切除を行う「待機的手術(interval appendectomy)」という選択肢も取られるようになっています。

みなさんの周りにも虫垂炎で治療をした方がいるかもしれません。

よくある病気ではありますが、穿孔を起こして腹膜炎となると手術が必要となりとても大変です。

- みぞおちやおへそのあたりの痛みがだんだん右下腹部に移ってきた

- 食欲がなく、吐き気や微熱がある

- 右下腹部を押すと痛みが強い

といった症状が出たら急性虫垂炎の可能性があります。

早めに医療機関の受診してください。

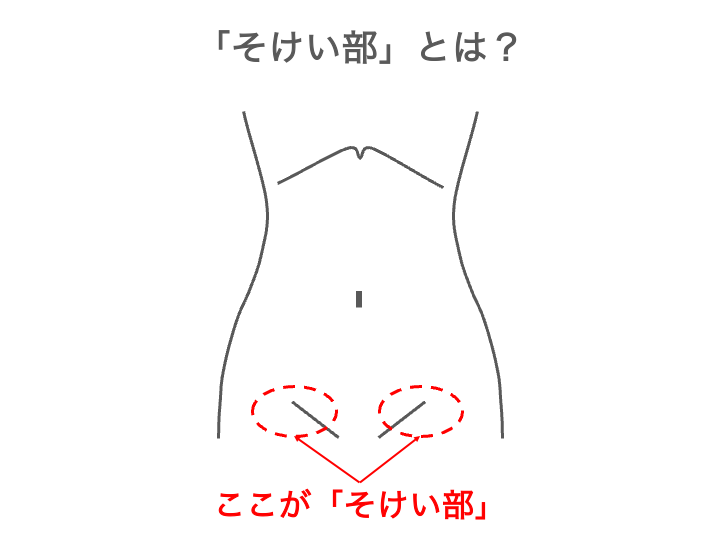

そけいヘルニア

そけいヘルニアとは、お腹の中にある腸などが、皮膚の下に飛び出てしまう病気です。

一般的には「脱腸(だっちょう)」と呼ばれることもあります。

足の付け根の「そけい部」の筋肉や膜が弱くなり、そのすき間から腸が出てきます。

最初はふくらみだけで痛みはなく、指で押すとすぐ戻ります。

ただ、徐々にふくらみが大きくなってきて、指で戻してもすぐにまた出てきてしまうようになります。

そけいヘルニアは癌になるなど悪性化することはありません。

しかし、注意が必要なのは、腸が戻らなくなり、痛みや嘔吐などが出たときです。

これは、「ヘルニア嵌頓(かんとん)」といいます。

ヘルニア嵌頓に注意!

ヘルニアが嵌頓すると、飛び出した腸が元に戻らなくなり、血流が悪くなり腸が腐ったり(壊死)、穴があいたりします(穿孔)。

もし、

- 飛び出した部分が硬くなる

- 押しても戻らない

- 激しい痛みがある

- 吐き気や嘔吐が出てきた

といった症状があれば、絶対に無理に押し戻さず、すぐに病院を受診してください!

そけいヘルニアを根本的に治す方法は外科手術しかありません。

ただ、嵌頓しなければ命に関わることはないため、手術のタイミングについては主治医の先生とよく相談をして決めるのが重要です。

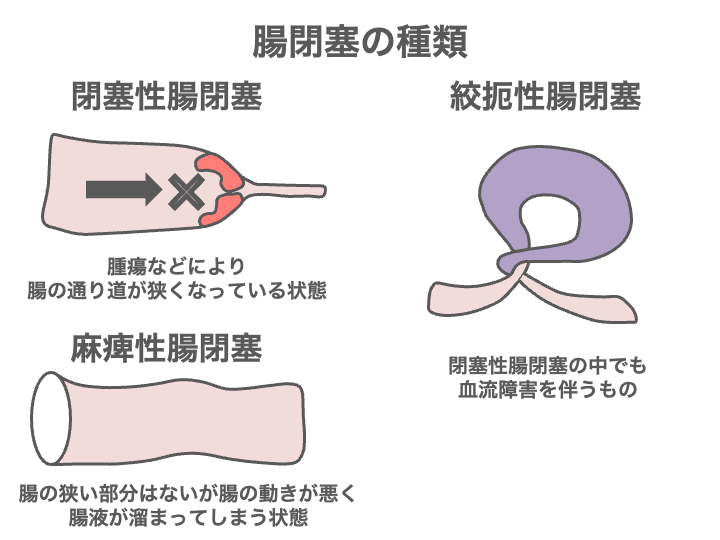

腸閉塞

腸閉塞(ちょうへいそく)は、英語でイレウス(ileus)といいます。

簡単にいうと腸が途中でつまってしまう病気です。

腸がつまることで、腸液や便が異常に溜まった状態です。

腸閉塞の原因は、

- 閉塞性腸閉塞

- 麻痺性腸閉塞

の2つに分けられます。

「閉塞性腸閉塞」は、腸が物理的につまってしまうタイプで、

- 腸のねじれ

- お腹の手術の癒着

- 腫瘍、食べ物、異物、硬い便がつまる

などでおこります。

一方、「麻痺性腸閉塞」は、

- 腹膜炎などお腹全体の炎症

- お腹の手術後に腸の動きが悪くなる

などで、腸そのものの動きが悪くなっておこります。

腸閉塞のサインとなる症状

腸閉塞になると以下の症状がおこります。

- お腹の張り

- 排便やガスが出なくなる

- 腹痛

- 吐き気や嘔吐

特に、「排便・排ガスが突然止まった」場合は注意が必要です。

腸閉塞の検査・治療

まずはレントゲン撮影やCT検査で腸の様子を確認します。

どこでつまっているか、腸がどれくらいふくらんでいるかを調べます。

また、腸閉塞になると脱水になっていることも多いので、

血液検査を行い、脱水がどのくらい進んでいるかもチェックします。

腸閉塞の治療の基本は、腸を休ませることです。

- 食事を中止して腸を安静にする

- 脱水を防ぐための点滴をする

- 鼻から胃や腸にチューブを入れてたまった液体やガスを吸い出す

これらの治療で、腸の通りが良くならないときは、手術を検討します。

手術では、腸の癒着を剥がしたり、腫瘍や詰まっているものを取り除いたりして、腸の通りをよくします。

命に関わる「絞扼性(こうやくせい)腸閉塞」に要注意!

腸閉塞の中には、特に危険なタイプがあり、「絞扼性腸閉塞」といわれます。

これは、腸がねじれたり、締め付けられたりすることによって、

腸への血流が途絶えてしまう状態です。

こんなときは、

- 急激に吐き気や嘔吐が出る

- 少しお腹に触っただけでも激烈な痛み

といった症状がでます。

この状態を放置すると腸が壊死してしまい、命に関わるため緊急手術が必要です。

腸閉塞は、突然やってきます

腸閉塞はある日突然おこります。

過去にお腹の手術を受けたことがある人は特に注意です。

数年、10年、忘れた頃に癒着による腸閉塞がおこる可能性があります。

日常生活でできる腸閉塞予防

日常生活での注意点としては、以下のことを注意しましょう

- 便秘を防ぐ

- 一度に大量に食べない

- 早食いを避けて、ゆっくりよく噛んで食べる

これだけでもかなりリスクを減らせます。

もし、排便や排ガスが急に止まり、吐き気や吐いてしまったら腸閉塞の可能性があります。

早めの対処が早い回復が望めます、無理してがんばらず、早めに医療機関を受診してください。

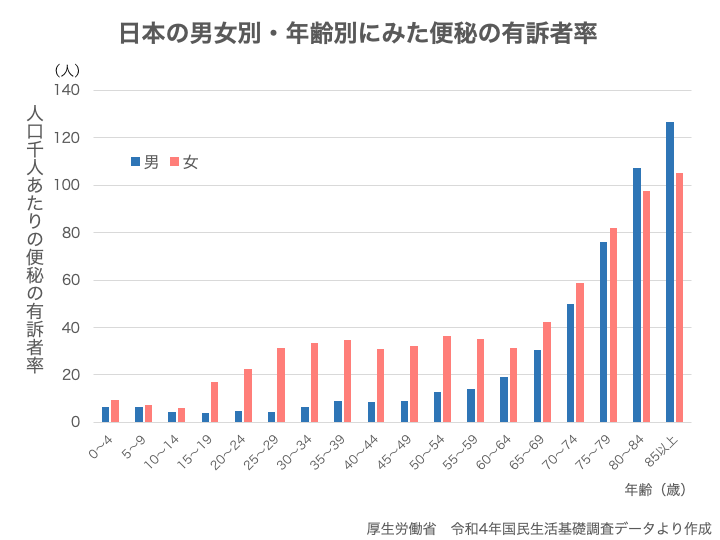

慢性便秘

「便がでにくい」

「便が硬い」

「便がでてもスッキリしない」

そんな排便の悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。

便秘は便が出にくいというだけでなく、腹痛の原因にもなるため注意が必要です。

ガイドラインでは、便秘は「排便回数が少ないだけでなく、排便に困難を伴う状態」と定義されており、

これが3ヶ月以上続くと「慢性便秘症」とよばれます。

慢性便秘の人は、日本人の約10〜15%もいます。

特に、女性や高齢者で多く、女性では男性の約2倍ですが、

80歳以上になると男性の方が便秘の人が増えるのがポイントです。

慢性便秘の原因は大きく分けて3つあります。

- 機能性便秘

- 器質性便秘

- 薬剤性・二次性便秘

機能性便秘は、腸や肛門に異常はありませんが、ス

トレスや運動不足、食生活の乱れなどが原因で腸の動きが悪くなるものです。

器質性便秘は、大腸がんなど腸自体の異常があるもの。

薬剤性・二次性便秘は、痛み止めや抗うつ薬などの薬や、

甲状腺機能低下症、糖尿病、パーキンソン病などの病気によるものです。

便秘の腹痛の特徴

「なかなか便がでなくてお腹も痛くて、トイレに行って排便すると腹痛が改善する」

という経験をした方は多いのではないでしょうか。

便秘になると便やガスが腸内にとどまるため、

腸が過剰に膨らみ、お腹の張りや痛みが出ます。

便秘による腹痛や以下の特徴があります。

- 周期的に痛みが強くなる

- トイレに行くと痛みが軽くなる

こんな腹痛のパターンは便秘が原因のサインかもしれません。

慢性便秘の検査と治療

まず問診で排便のリズムや生活習慣をお聞きし、必要に応じてレントゲンやCT、大腸内視鏡検査を行います。

特に、急な便秘悪化や血便、強い腹痛がある場合は、

大腸がんなど命に関わる重大な病気が隠れていることもあるため、注意が必要です。

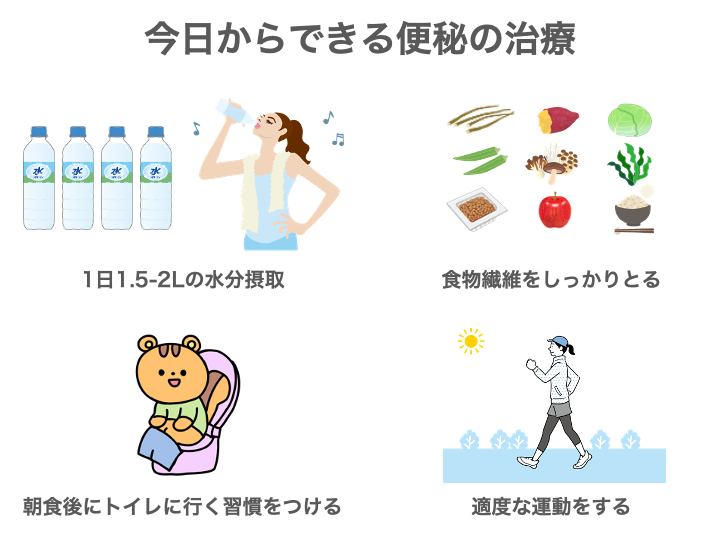

慢性便秘の治療は、まず生活習慣の見直しからスタートします。

- 1日1.5〜2Lの水分をとる

- 食物繊維をしっかり摂る

- 朝食後にトイレに行く習慣をつける

- ウォーキングなど適度な運動を取り入れる

これだけでも腸の動きが良くなり、腹痛の予防にもつながります。

もし生活改善だけで不十分な場合は、薬による治療も行います。

「ずっと便秘だから」とあきらめず、

お腹の張りや腹痛が続くときには、ぜひ一度医療機関に相談してみましょう。

適切な対策で、毎日をもっと快適に過ごせるようになります!

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)は、

大腸や小腸に目に見える異常がないにもかかわらず、

腹痛や便秘、下痢などの症状を繰り返す病気です。

はっきりとした原因はまだ分かっていませんが、

- 身体的・精神的なストレス

- 内臓知覚の過敏さ

- 腸内細菌バランスの乱れ(腸内フローラの異常)

などが関係していると考えられています。

日本では人口の約10〜15%にみられ、

特に20〜40代の働き盛りの世代、女性にやや多い傾向があります。

IBSは命に関わる病気ではありませんが、

腹痛や便通異常、不安などが重なることで生活の質(QOL)を大きく下げてしまうことがあります。

IBSによる腹痛の特徴

IBSの腹痛にはいくつか特徴があります。

- 排便前に腹痛が強くなる

- 排便すると痛みがやわらぐことが多い

- 食後に症状が悪化しやすい

- ストレスを感じたときに痛みが強くなる

- 痛みの場所はお腹全体、特に下腹部が多い

- 痛みの程度や場所が日によって変わることもある

また、便秘型ではお腹の張り感と痛み、

下痢型では急激な腹痛とともにトイレに駆け込むようなパターンが目立ちます。

腹痛と便通の異常(下痢や便秘)が密接に結びついている点が、

IBSによる腹痛の大きな特徴です。

IBSの診断は除外診断

IBSを確定するための特別な検査はありません。

そのため、

- 大腸がん

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)

などの腸の病気を除外することが重要です。

必要に応じて大腸内視鏡検査などを行い、他に異常がないことを確認してから、

診断基準に基づき「IBS」と診断します。

IBSの治療のスタートは「病気を知ること」

IBSの治療でまず大切なのは、

「この病気の特徴を正しく理解すること」です。

IBSは、腸だけの問題ではなく、

ストレスや心理的な要素も深く関係しているため、

薬だけで完全に症状を取りきるのが難しい場合もあります。

「症状をゼロにする」ことを目標にしすぎず、

「症状があっても生活が楽に送れる」ことを目指しましょう。

まずは、

- 規則正しい食事と睡眠

- 適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)

- ストレスマネジメント

など、生活習慣の見直しからスタートします。

それでも症状が続く場合は、

- 整腸剤

- 便通改善薬

- 腸の過敏性を抑える薬

など、症状にあわせた薬による治療を行います。

また、ストレスや不安が強く影響している場合には、

心療内科との連携による心理療法を検討することもあります。

IBSは適切な治療と自己管理によって、

症状をうまくコントロールできる病気です。

「腹痛や便通異常が続いているけど、検査では異常なしと言われた」

そんなときも、一人で悩まず、ぜひ専門医に相談してみてください。

過敏性腸症候群(IBS)について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

感染性腸炎

旅行先や屋台、あるいは生ものを食べたあとに、

突然の腹痛や下痢に悩まされた経験はありませんか?

感染性腸炎とは、細菌・ウイルス・寄生虫などの微生物が腸に感染して起こる病気で、

腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状を引き起こします。

特に腹痛は、腸が炎症を起こすことで生じるもので、

時には激しい痛みになることもあります。

感染性腸炎は、腹痛の原因としてもとても身近なものなのです。

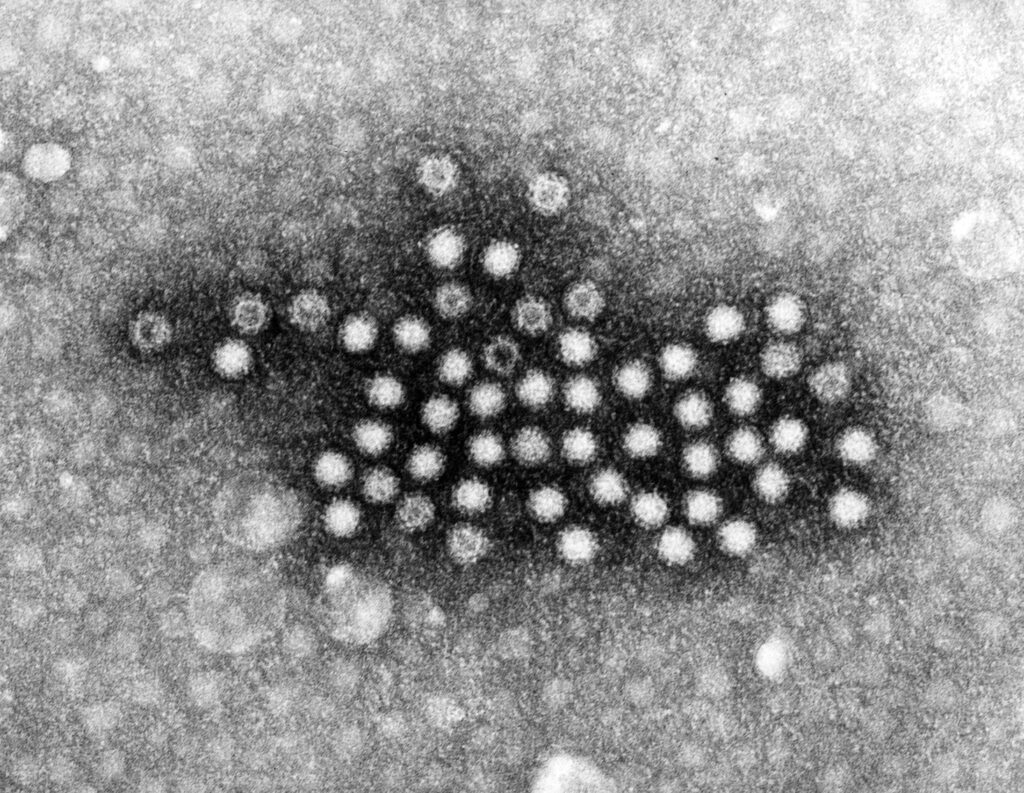

日本で最も多い原因はウイルス性で、特にノロウイルスが中心です。

次いで細菌性(カンピロバクター、大腸菌、サルモネラ菌など)が多く、

季節や食生活にも影響を受けます。

代表的な感染性腸炎について説明をしていきます。

ノロウイルス

冬に流行しやすく、感染力が非常に強いウイルスです。

生ガキなどの海産物、汚染された手指や調理器具から感染します。

感染後24〜48時間で、下痢や吐き気・嘔吐、軽い腹痛が出現します。

脱水に注意が必要ですが、多くは数日で回復します。

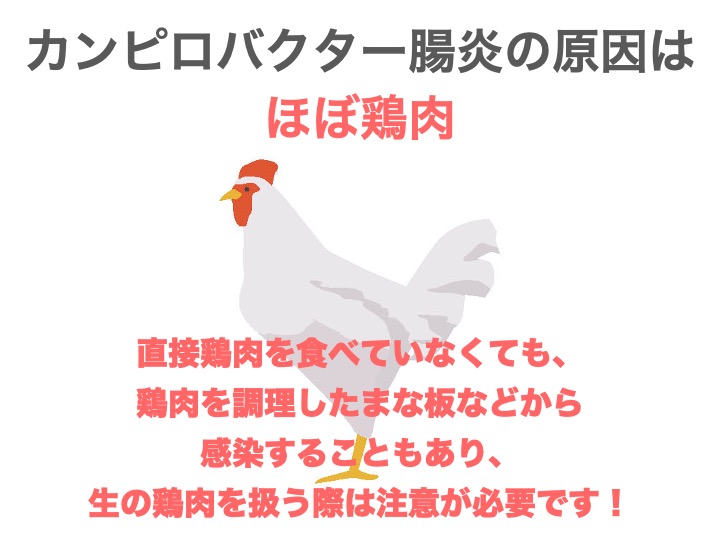

カンピロバクター腸炎

春から初夏にかけて多く、主に加熱不十分な鶏肉が感染源となります。

感染後2〜5日とやや潜伏期間が長く、

水様性の下痢、発熱、腹痛が起こり、血便を伴うこともあります。

腹痛は「キリキリ」「シクシク」とした痛みが特徴です。

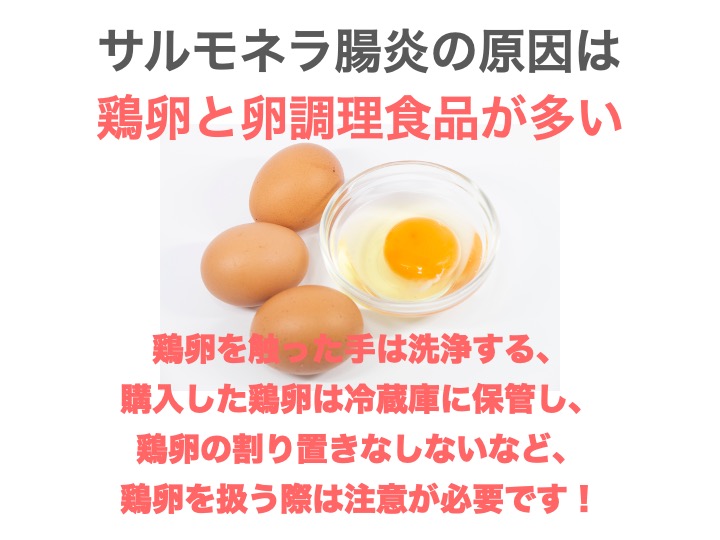

サルモネラ腸炎

汚染された卵や肉類、または爬虫類(カメ、ヘビ)との接触でも感染します。

発症は感染後5〜72時間(平均12時間)。

38℃以上の発熱とともに、下痢、嘔吐、腹痛が急激に出ます。

腹痛は強く、幼児や高齢者では重症化することがあり注意が必要です。

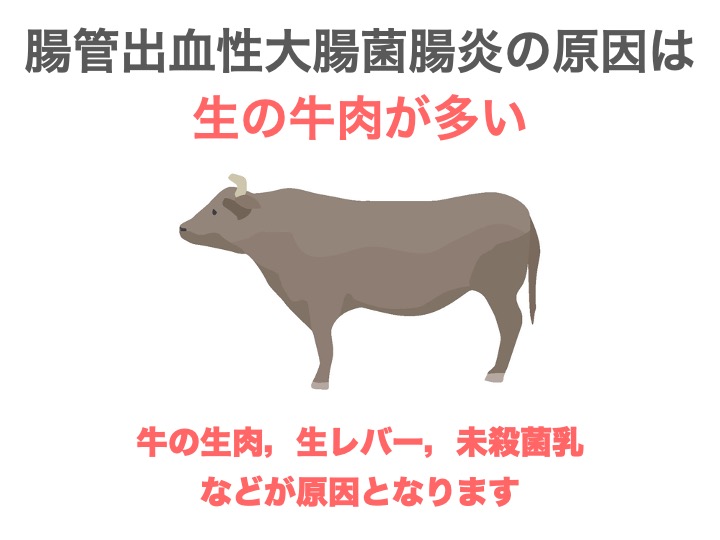

腸管出血性大腸菌感染症(O157など)

加熱不十分な牛肉や汚染食品から感染します。

感染後3〜5日で、激しい腹痛と血便が出現します。

この腹痛は、他の感染性腸炎と比べてもかなり強いのが特徴です!

まれに「溶血性尿毒症症候群(HUS)」や脳症など、

命にかかわる合併症を引き起こすこともあり、

特に乳幼児や高齢者では注意が必要です。

治療と予防

感染性腸炎の治療は基本的に脱水予防が中心です。

脱水が強い場合には点滴が必要となることもあります。

細菌感染が重症化した場合は、抗菌薬を使用することもあります。

感染性腸炎の予防のポイントは、

- 食品の十分な加熱

- 調理器具の消毒

- 手洗い・手指衛生の徹底

- 排泄物や吐物への適切な対応

が重要です。

特に乳幼児や高齢者は、症状が重くなりやすいため、

日頃から注意しておくことが大切です。

腹痛が急に起こり、下痢や発熱を伴うときには、

感染性腸炎が原因かもしれません。

無理せず、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

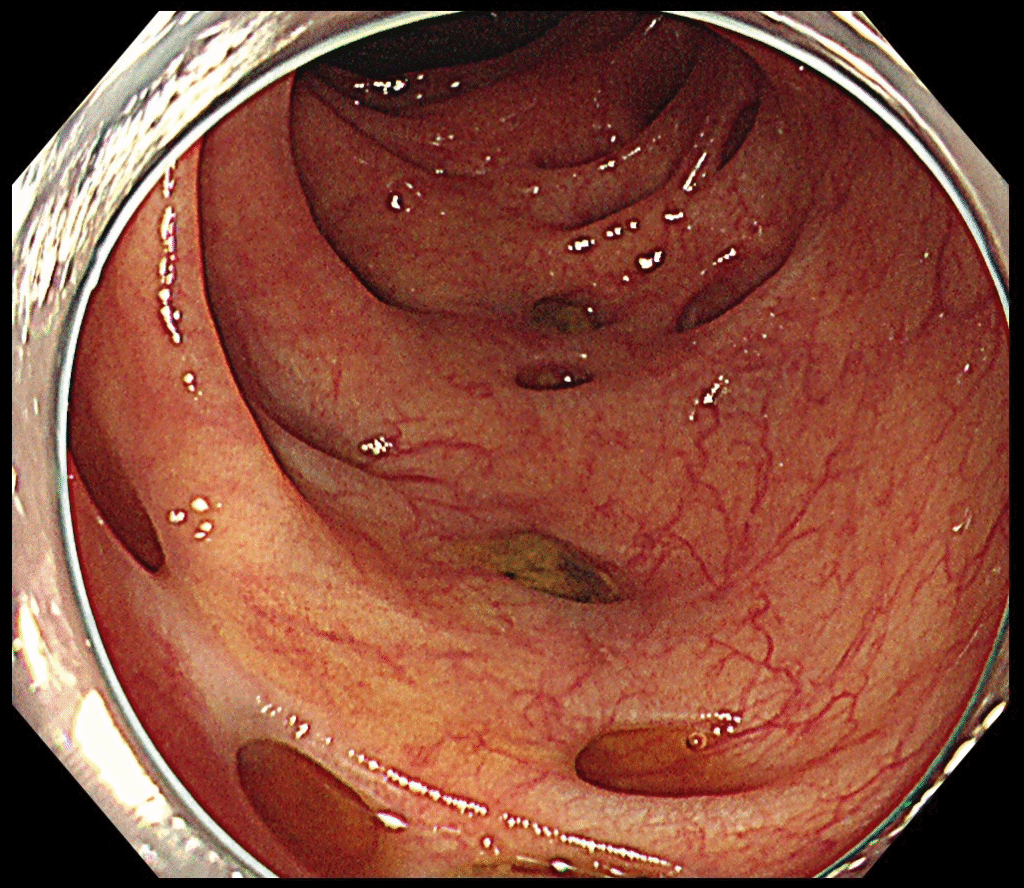

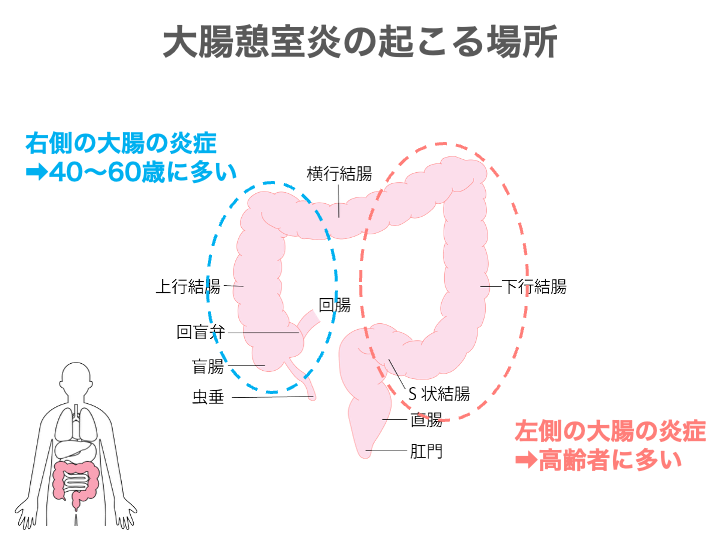

大腸憩室炎

大腸憩室(けいしつ)とは、大腸の壁の一部が外側に袋のように飛び出してしまった状態です。

加齢や便秘、食生活の影響で、大腸内の圧力が上がることにより、壁の弱い部分が押し出されて憩室ができやすくなります。

皮膚でいうとシミやシワのようなものです。

特に悪いものではないので、放置しても癌にはなりません。

大腸内視鏡検査をした時に偶然発見されることも多いです。

体の変化の1つのため、大腸憩室自体は病気ではないので、治療の対象にはなりません。

ただ、この憩室が原因で、

- 大腸憩室炎

- 大腸憩室出血

を起こしたときは治療が必要です。

大腸憩室炎は腹痛の原因になり、

炎症を起こしている憩室のところで痛みがあります。

大腸憩室は全大腸に起こる可能性があります。

右側の盲腸や上行結腸で炎症が起これば右下腹部痛となり、急性虫垂炎と間違われることもあります。

左側の下行結腸やS状結腸で炎症が起こると左下腹部痛となります。

治療は、腹痛などの症状が軽ければ食事を控えて腸を安静に保ちます。

これにより、数日で痛みは改善していきます。

炎症が強く発熱を伴う場合には、抗菌薬を使うこともあります。

まれに、憩室がやぶれ、お腹の中に膿瘍(うみのたまり)を作ることや、腹膜炎を起こすことがあり、その場合には手術を含めた外科的な処置も必要となります。

大腸憩室は一度できると、自然に無くなることはありません。

憩室炎を繰り返す方もいます。

- お腹の右下や左下などの同じ場所がいつも痛くなる

- 時々お腹が痛くなるが、数日間食事制限をしてお腹を安静にすると腹痛が治る

これらの場合には、憩室炎を起こしている可能性があります。

早期に対応することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

気になる方は、一度病院にご相談ください。

大腸憩室炎について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

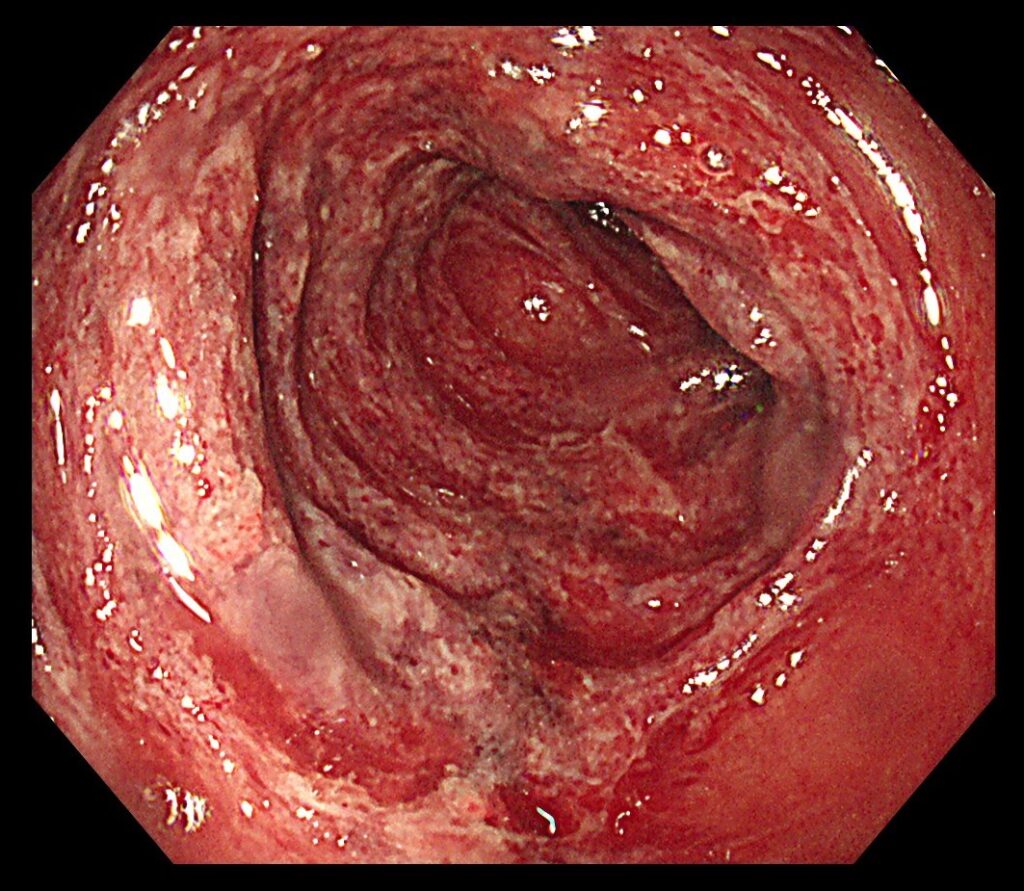

虚血性腸炎

虚血性(きょけつせい)腸炎は、腸への血の流れが悪くなり、腸の粘膜がダメージを受けて炎症を起こす病気です。

- 夜間に急な左腹部〜左下腹部痛

- その後に下痢をして血便が出る

この流れが典型的です。

虚血性腸炎は特に左側の大腸(下行結腸〜S状結腸)に起こりやすいため、

虚血性腸炎の腹痛は、左腹部〜左下腹部にかけて起こるのが特徴です!

以前は50歳以上に多い病気でしたが、

最近は20〜30歳代でもみられ、女性に多いのが特徴です。

- 心臓や血管の病気

- 糖尿病

- 便秘

のある人に起こりやすいです。

虚血性腸炎は一度よくなっても、約5〜10%の方で再発します。

予防のためには、便秘にならないように生活することが重要です。

虚血性腸炎の診断は、

- 問診

- 身体診察(お腹の診察・直聴診)

- 血液検査

- CT検査

- 大腸内視鏡検査

などで行います。

多くの方は、食事を休んで腸を安静にする「保存的治療」により、1週間ほどで自然に回復します。

症状が強い場合などは入院の上、点滴治療が必要となります。

「急に左下腹が痛くなった」「血便が出た」というときには、自己判断せず、早めに医療機関へご相談ください。

虚血性腸炎について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

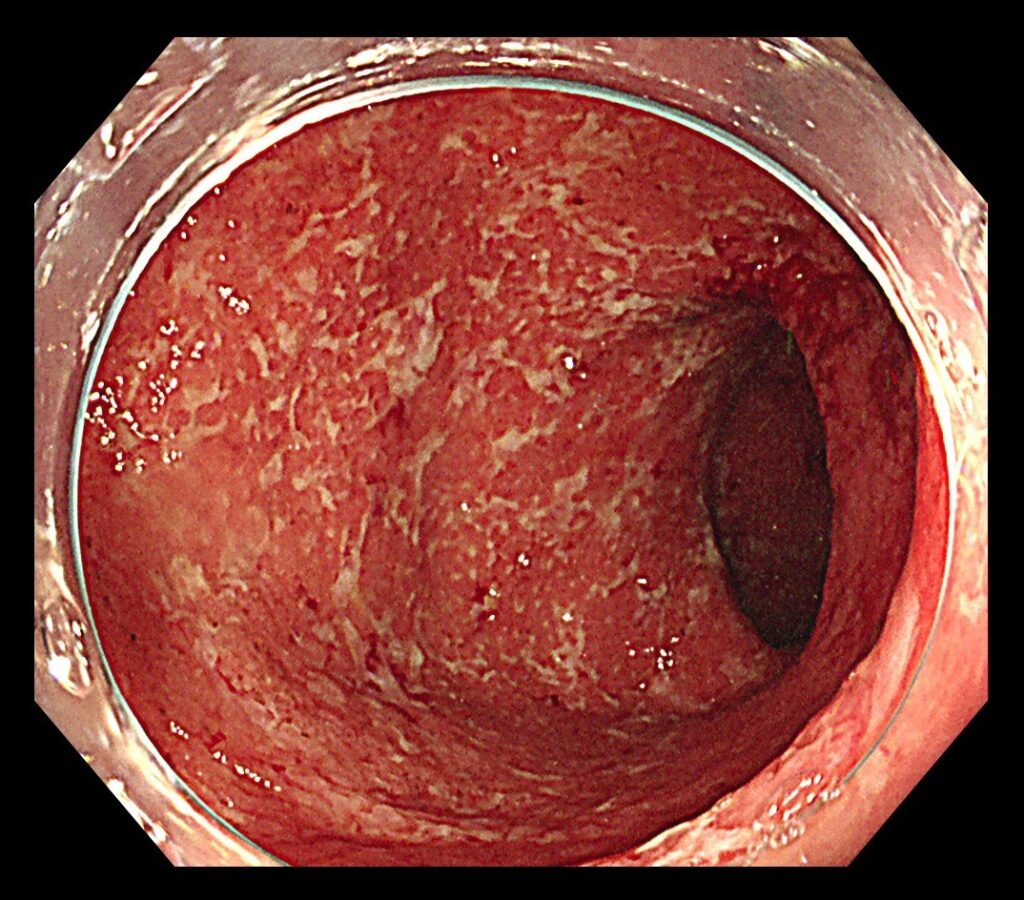

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)は、大腸に炎症が起きる病気で、

- 下痢

- 血便・下血

- 粘血便

- 腹痛

- 体重減少

などをおこします。

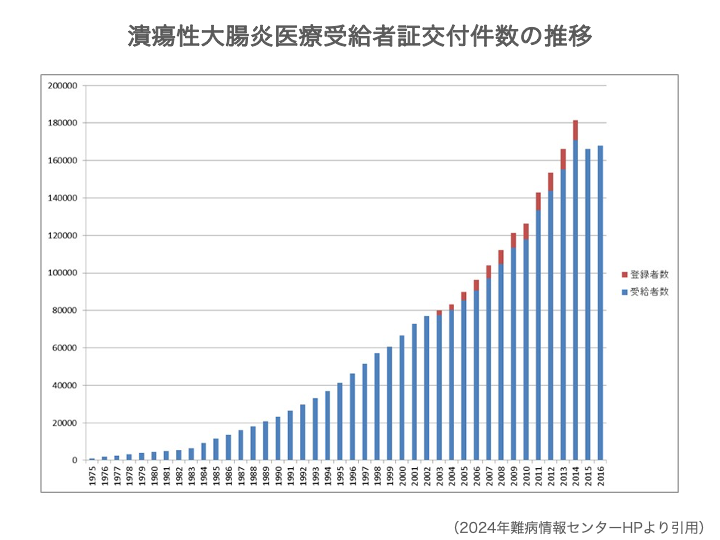

厚生労働省により難病に指定されており、

原因や、根本的に治す治療法は見つかっていません。

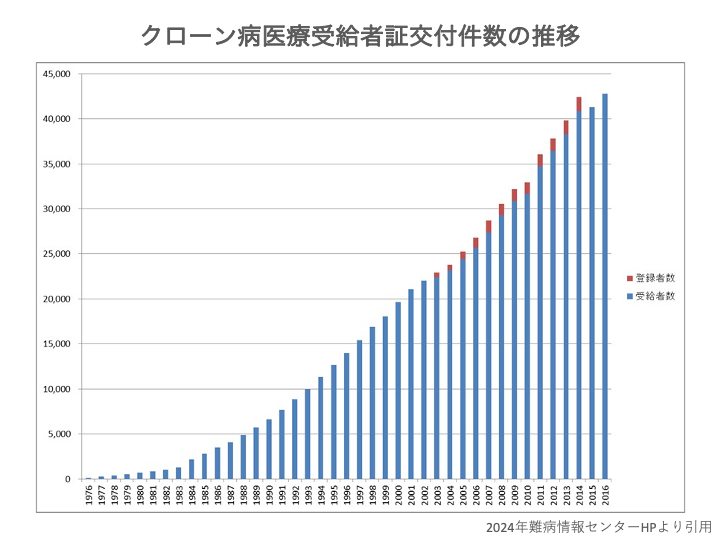

患者さんの数は年々増加しており、全国で16万人です(2016年)。

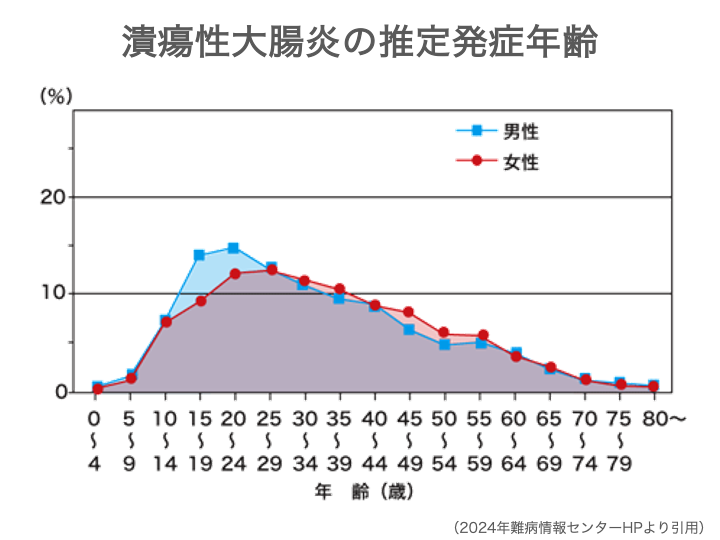

発症年齢は20〜30歳代が中心ですが、

最近は小児や50歳異常の方でもみられるようになってきました。

潰瘍性大腸炎の経過には、

- 炎症が活発になり症状が強くなる「活動期」

- 炎症が落ち着いている「寛解期」

があり、これを繰り返すのが特徴です。

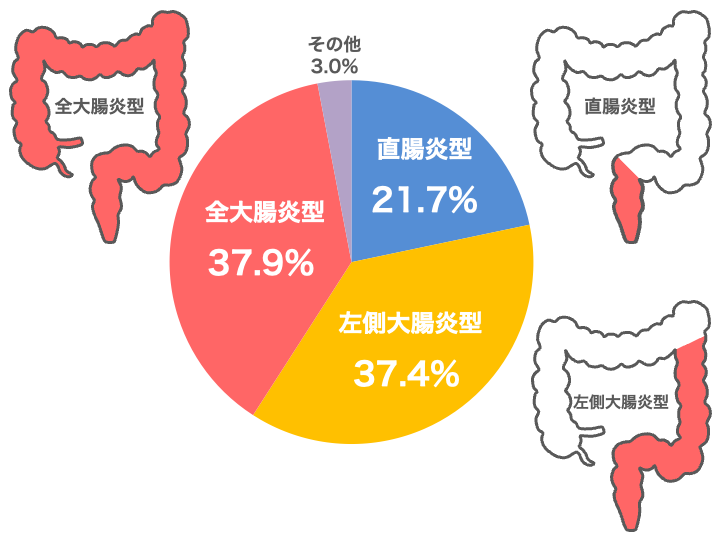

また、炎症の範囲により、

- 直腸炎型

- 左側大腸炎型

- 全大腸炎型

に分けられます。

「全大腸炎型」では腹痛がお腹全体におよぶこともあります。

「左側大腸炎型」や「直腸炎型」では、左下腹部や下腹部を中心とした痛みが多いです。

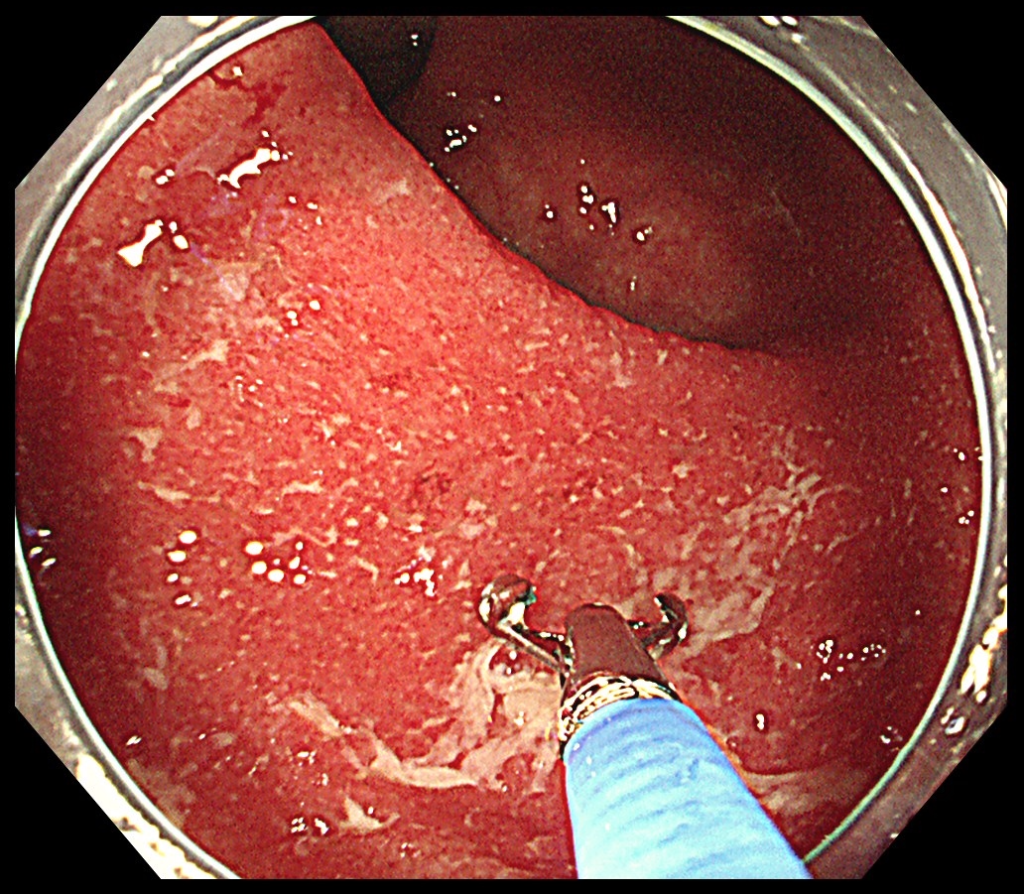

診断は、下痢や血便など他の腸炎(感染性腸炎など)と区別することから始めます。

その後、大腸内視鏡検査で炎症の範囲や程度を調べます。

内視鏡検査で大腸粘膜の一部をとる生検検査を行い、

それを病理組織検査(顕微鏡の検査)に出して、総合的に判断して診断を決めます。

現時点では、潰瘍性大腸炎を完全に治す方法は見つかっていません。

治療は、薬で大腸の炎症を抑え、「寛解期」を長く続けていくことが目標になります。

まずは、内服薬(5-ASA製剤)からはじめ、効果が不十分な場合はステロイドの使用や、点滴治療などを行います。

内科的な治療で症状がコントロールできなければ、大腸を全て取る手術(大腸全摘術)が検討されます。

潰瘍性大腸炎は、早期診断と適切な治療の継続がとても大切な病気です。

「1日数回の下痢が続いている」

「粘血便がある」

「腹痛がなかなか治らない」

など、気になる症状がある場合は、一度専門の医療機関にご相談ください。

潰瘍性大腸炎について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

クローン病

クローン病は若い方に多く多くみられます。

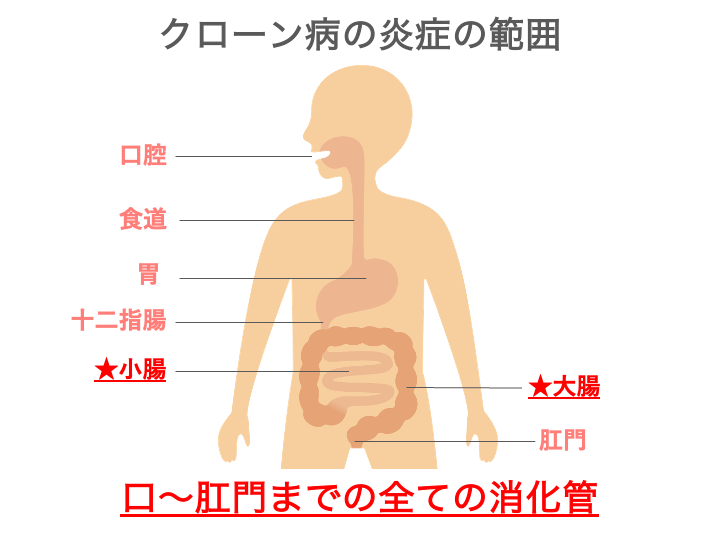

口から肛門までの消化管全て(口、食道、胃、小腸、大腸、肛門)全てに炎症が起こります。

特に、小腸と大腸に多いです。

症状としては、

- 腹痛

- 下痢

- 血便

- 体重減

などを起こします。

クローン病は、小腸や大腸などの広い範囲で炎症が起こります。

そのため、さまざまなところに腹痛が出ます。

クローン病は潰瘍性大腸炎と同じく、厚生労働省から難病に指定されています。

現時点では原因や病気をしっかりと治すことのできる治療法は見つかっていません。

クローン病の患者さんは全国で約4万人(2016年)です。

近年では食生活の欧米化や環境要因の変化により、さらに増加していると考えられています。

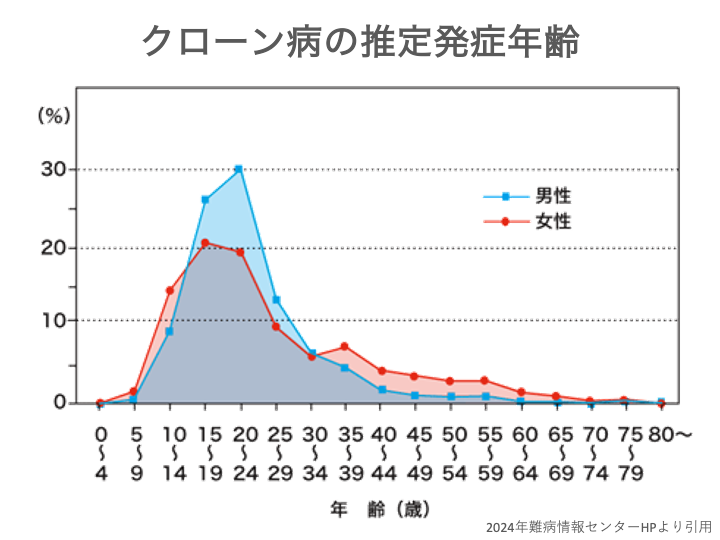

発症のピークは10代後半から30代前半の若年層に多く、男性にやや多い傾向があります。

クローン病の診断は、

- 大腸内視鏡検査

- 腸の粘膜の一部を採取する生検検査

- 小腸バリウム造影検査

- 肛門に病変があるかどうかの診察

これらを行い、結果を総合的に判断します。

先に述べたように、クローン病をしっかり治す治療法は見つかっていません。

そのため、治療は病気の活動性を抑えて症状をコントロールしていくことが目標です。

主な治療法には、

- 薬による治療(5-ASA製剤、ステロイド、生物学的製剤など)

- 栄養療法

- 食事療法

などが行われます。

また、腸の炎症が強く起こり、小腸や大腸が狭くなったり、腸に穴が開いたりした場合は、外科手術が必要になります。

ただし、クローン病は手術をしても再発することがあり、長期的な管理がとても大切です。

若い方で、

「腹痛や下痢がなかなか良くならない」

「体重が減ってきた」

「おしりに違和感がある」

そんなときは、クローン病の可能性も考えて、一度専門の医療機関で相談してみましょう。

消化管穿孔・腹膜炎

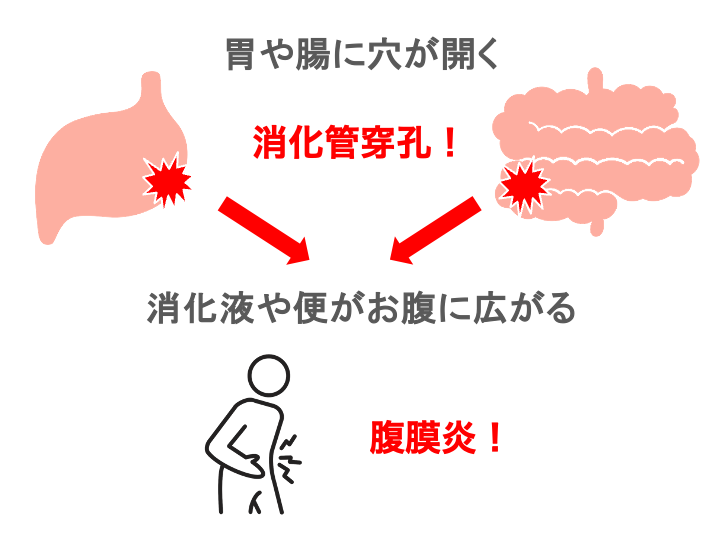

何らかの原因で胃や腸に穴があくことを消化管穿孔(せんこう)といいます。

そして、お腹の中に消化液や便がもれて、お腹全体の炎症となることを腹膜炎(ふくまくえん)といいます。

腹膜編は放っておくと命に関わる非常に危険な状態です。

緊急手術でお腹の中に広がった汚いものを綺麗に洗い流す「洗浄ドレナージ」が必要となります。

消化管穿孔はいろいろな病気で起こる可能性があります。

- 胃・十二指腸潰瘍

- アニサキス症

- 急性虫垂炎

- 大腸憩憩室炎

- 潰瘍性大腸炎

- クローン病

- ひどい便秘

また、胃がんや大腸がんが進行して穿孔をおこすこともあります。

胃や腸の病気で治療中の方は、病気の進行により穿孔のリスクが高まることを、頭の片隅においておいてください。

特に注意が必要なのは、

「これまでに経験したことのない強い腹痛」

「急に広がるお腹全体の痛み」

「冷や汗やふらつきを伴う腹痛」

などが出た場合です。

こうした症状があれば、ためらわず、我慢せず、救急病院を受診してください。

早期対応があなたの命を守ります。

大腸がん

大腸がんで腹痛を起こすときには、癌がかなり進んでいる可能性があります。

写真のように癌が大きくなり腸が狭くなると、便の通り道が狭くなっています。

そのため、便が通るときに痛みが出ます。

さらに、腸の通り道が狭くなると便が先に進まなくなり、

腸閉塞を起こして、強い腹痛とお腹の張りが出ます。

また、

- 癌が腸の壁を破って、腹膜(お腹の内側を覆う膜)に広がる

- 癌がお腹の中の他の臓器(例えば膀胱や子宮など)に直接広がる

などでも痛みが出る可能性があります。

大腸がんで腹痛が起こるのは、病気がかなり進行しているサインです。

リンパ節や、肝臓、肺など他の臓器に病気が広がっている可能性も高くなります。

しかし、大腸癌は早期発見・早期治療により完治が期待できます。

腹痛で気づく前に、検診の便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けて下さい。

早期発見がとにかく重要です!

40歳を超えると大腸がんは増えてきます。

40歳以上で、まだ一度も便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けたことがない方は、ぜひ一度検査を検討してみてください。

少しの勇気が、将来の大きな安心につながります。

「ちょっと不安だな」と感じたら、ぜひ一度クリニックにご相談ください。

なお、大腸がんについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

腹痛の原因となる肝胆膵の病気

腹痛の原因には、胃腸の病気だけでなく、肝臓・胆のう・膵臓(すいぞう)といった肝胆膵(かんたんすい)の病気もあります。

ここでは代表的なものいくつかご紹介します。

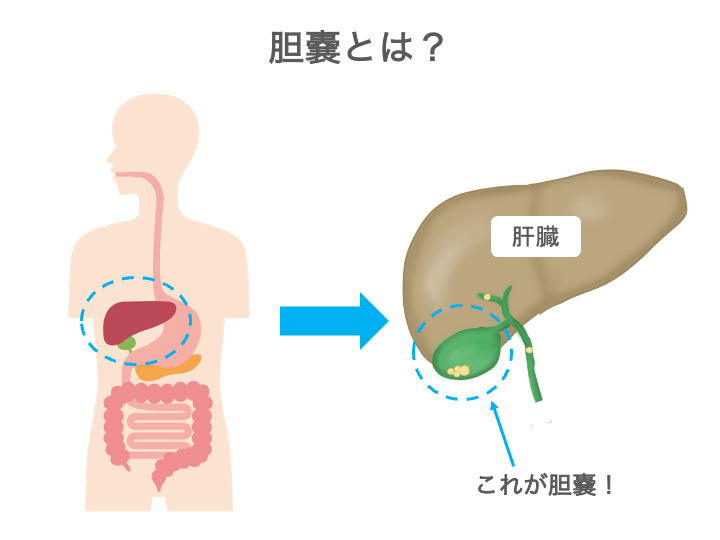

胆嚢結石症(胆石症)

胆嚢は、肝臓の下にある袋状の臓器で、胆汁をためる働きをしています。

胆嚢結石症はこの胆嚢に石ができる状態です。

胆嚢にできる石は1〜2mmの小さなものから数cmのものまであります。

普段痛みはありませんが、

石が胆嚢の出口をふさいたときに「疝痛(せんつう)発作」とよばれる、右上腹部の鋭い痛みが出ます。

この痛みは、脂っこい食事をとった数時間後に出やすいのが特徴です。

診断には、

- 腹部エコー

- CT

- MRI

などで行います。

胆嚢結石があっても症状が無ければ経過観察となります。

腹痛を繰り返す場合には手術で胆嚢を摘出します。

胆嚢炎

胆嚢からの胆汁の流れが悪くなり、胆汁に細菌が感染することで起こる炎症です。

原因のほどんどは胆嚢結石です。

- 寒さやふるえ

- 高熱

- 右上腹部痛

- 横断

などが特徴的な症状です。

重症になると胆嚢の周囲に膿がたまったり、

胆嚢に穴があいて腹膜炎を起こすこともあります。

検査は、

- 血液検査

- 腹部エコー

- CT

を行い、急性胆嚢炎と診断すればその重症度に応じて以下の治療を行います。

- 抗菌薬の投与

- 胆嚢摘出術

- 必要に応じて胆嚢にたまった胆汁を抜くドレナージという処置

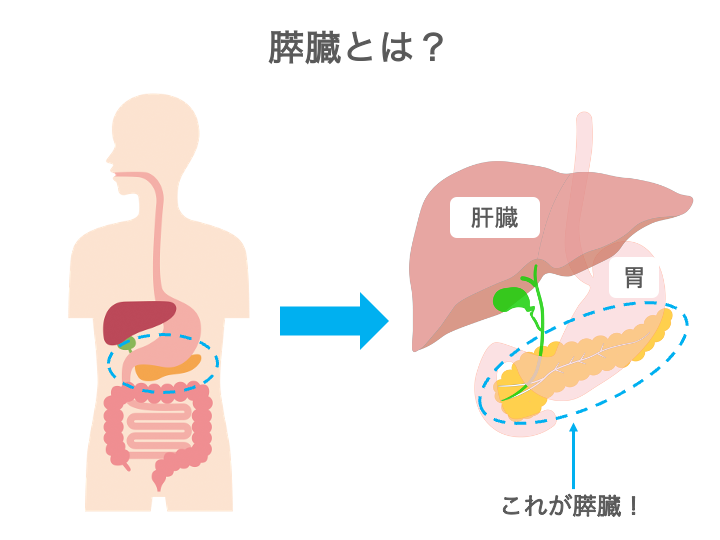

急性膵炎

膵臓(すいぞう)は胃の裏側にあり、消化酵素や血糖をコントロールするインスリンなどのホルモンを作る重要な臓器です。

急性膵炎は、この消化酵素によって膵臓自体が自己消化されて起こる炎症です。

急性膵炎の2大原因は、

- アルコール

- 胆嚢結石

です。

最も多い症状は、突然起こる強い上腹部痛です。

背中まで痛みが広がることもあります。

その他、

- 吐き気・嘔吐

- 発熱

- 意識障害

- ショック状態

となり重症化することもあります。

診断は、血液検査やCTで行います。

治療は、

- 絶食と点滴による膵臓の安静

- 鎮痛剤や抗菌薬の使用

をおこない、重症例では集中治療室(ICU)での治療を行います。

慢性膵炎

慢性膵炎は、膵臓の炎症が続くことにより、膵臓が壊れて働かなくなる病気です。

膵臓からでる、消化酵素が減って消化不良が起こったり、インスリンが減って糖尿病になったりします。

原因はアルコールが70%です。

主な症状は、

- 上腹部〜背中への痛みから始まる

- 病気が進むと、消化不良による下痢や脂肪便

- インスリンの低下による糖尿病

などがおこります。

診断は、血液検査、腹部エコー、CT、MRIなどで行います。

治療は、禁酒・禁煙・低脂肪食の指導をおこない、

病状の進行に応じて、薬物療法や糖尿病に対してインスリン療法を行います。

膵臓がん

膵臓にできる癌で、早期発見が難しいことから、数ある癌の中でも治療が難しく、予後が悪い癌の1つです。

進行するまで症状が出にくく、進行癌で見つかることも多いです。

2023年の最新がん統計では、膵臓がんによる死亡数は、男性4位、女性3位、男女合計では3位と増えています。

初期症状としては、

「なんとなく胃の具合が悪い」

といった腹部の症状を訴えることもあります。

ただ、膵臓がんは進行するまで無症状のことが多いです。

癌が進むと、

- みぞおちや背中の痛み

- 体重減少

- 食欲不振

- 黄疸

などがでてきます。

診断は、血液検査、腹部エコー、CT、MRI、内視鏡を使った組織検査などで行います。

治療は、手術が可能であれば外科的切除を行い、

手術ができないときは、抗がん剤治療や放射線治療を行います。

肝胆膵の病気の腹痛にも要注意!

腹痛には、胃腸以外にも肝胆膵の病気が隠れていることがあります。

- 右上腹部の痛み

- みぞおちの痛み

- 背中に響く痛み

の場合は、自己判断して放置せず、早めの受診をお勧めします。

腹痛の原因となる泌尿器の病気

腹痛の原因には、胃腸の病気だけでなく、腎臓や尿管、膀胱といった泌尿器の病気も重要です。

ここでは代表的なものをご紹介します。

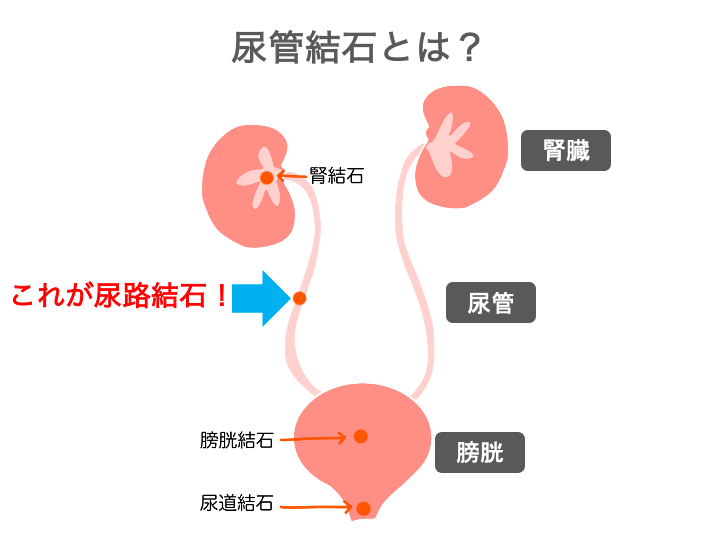

尿管結石

尿管結石は、腎臓にできた石が尿管(腎臓と膀胱を繋ぐ細い管)に詰まることで起きます。

水分不足や食生活、体質などが関係して、男性にやや多くみられます。

痛みの場所は、腰背部から側腹部にかけてで、下腹部に広がることもあります。

痛みは激痛になることが多いです。

痛みが波のように強まったり弱まったりします。

痛みは夜間や早朝に起こることが多く、通常3〜4時間続きます。

血尿、吐き気・嘔吐・冷や汗を伴うこともあります。

検査は、尿検査、腹部エコー、レントゲン写真、CTなどで石の位置や大きさを確認します。

治療は、

- 症状のない小さな結石は治療の必要なし

- 痛みがあり、結石が1cm未満の場合は、十分に水分をとり、鎮痛薬や結石を出しやすくする薬で自然に石がが排出されるのを待つ

ただ、結石が1cm以上で痛みが強い場合は、

- 体外衝撃波結石破砕術(ESWL)(体の外から衝撃波を与えて石を砕く)

- 経尿道的尿管結石除去術(TUL)(尿道から尿管内に内視鏡を入れ結石を砕いて直接出す)

を行います。

尿管結石は再発しやすい病気です。

食生活の改善や水分摂取を心がけ、再発予防に取り組むことが大切です。

膀胱炎

お腹の下にある、尿をためている膀胱に細菌が入り炎症を起こす病気です。

肛門周囲にいる大腸菌が尿道から膀胱に入ることによって起こります。

女性は男性より、尿道の出口から膀胱までの距離が短いです。

そのため、細菌が膀胱にたどりつきやすく膀胱炎を起こしやすいです。

主な原因は、トイレを我慢することや、水分不足、性交渉などです。

症状は、

- 頻尿

- 排尿時の痛み

- 残尿感

- 血尿

が代表的です。

発熱はありませんが、炎症が腎臓まで広がり腎盂腎炎(じんうじんえん)になると高熱が出ることもあります。

診断は、尿検査、尿の細菌培養検査で行います。

治療は大腸菌などの細菌に対する抗菌薬の内服です。

通常、数日で症状は改善しますが、処方された薬は必ず最後まで服用することが重要です。

膀胱炎の予防のためには、日頃から水分を十分にとり尿をなるべく我慢しないでください。

また、排尿・排便の後は、前から後ろに拭くことにより大腸菌が尿道に入らないように気を配ることも大切です。

腹痛の原因となる婦人科の病気

子宮や卵巣といった女性だけの臓器があります。

女性だけに腹痛をきたす病気として以下のものがあります。

- 月経困難症(月経痛)

- 異所性妊娠(子宮外妊娠)

- 切迫流産・進行流産

- 子宮内膜症

- 子宮筋腫

- 卵巣出血

- 卵巣炎・卵管炎

- 卵巣嚢腫(腫瘍)茎捻転

- 子宮頸がん

- 子宮体がん

- 骨盤内感染症(クラミジア)

妊娠中の腹痛は緊急対応がいるパターンが多いです。

すぐに産婦人科を受診してください!

また、女性で

- 腹痛になることが多い

- 消化器内科などで検査をしても原因がわからない

このような方は、一度産婦人科で相談をしてみてください。

腹痛の原因となる心血管の病気

心臓や血管の病気でも腹痛が起こります。

これらの病気は発症すると命に関わるため、迅速な対応が必要となります。

急性心筋梗塞

心臓に血液を送る冠動脈が急に詰まり、心臓の筋肉が壊死する病気です。

急性心筋梗塞の痛みは、

胸の中央を圧迫されるような強い痛みが特徴で、左肩や背中に広がることもあります(放散痛)。

冷や汗、息苦しさ、吐き気を伴うこともおおいです。

中には、みぞおちや上腹部の痛み・違和感として現れることもあり、胃の不調と間違われることがあります。

心電図で虚血性変化を確認し、心筋マーカー(トロポニンなど)の血液検査を行います。

検査は、カテーテルによる冠動脈造影で血管が詰まっている部位を特定します。

治療は、心臓カテーテルによって詰まった血管を再開通させるのが基本です。

発症からの時間が短いほど救命率が上がります。

急性大動脈解離

人の体の中心には、大動脈という長くて太い血管が走っています。

急性大動脈解離は、大動脈の血管が突然裂けることによって起こります。

突然の激しい胸や背中、腹部の痛みが特徴で、「引き裂かれるような痛み」と表現されます。

冷や汗、吐き気、意識障害、下半身のしびれなどを伴うこともあります。

造影CTが診断の決め手で、血管が裂けているの場所や範囲を正確に確認します。

解離のタイプによっては緊急手術が必要です。

安定している場合でも血圧管理を中心とした厳密な内科治療が行われます。

早期診断・治療が命を守る鍵です。

腹部大動脈破裂

腹にある大動脈に5cm以上のこぶができ、これが突然破裂します。

それにより、突然の激しい腹痛・腰痛がおこります。

動脈が破れるため、出血性ショックを起こし命の危険があります。

破裂時にはすぐに止血と人工血管による置換術などの緊急手術が必要です。

時間との勝負となるため、早急な対応が生死を分けます。

一般的に、動脈瘤が破裂するまでは自覚症状はありません。

検診などで偶然見つかることもあります。

未治療腹部大動脈瘤がある人の腹痛や腰痛は、破裂の前兆であることが多く要注意です。

腹痛で総合病院やクリニックを受診するタイミング

腹痛がおきると、

- 病院に行くタイミング

- かかる診療科

- クリニックと総合病院どちらか

と皆さんいろいろ迷うと思います。

同じ「腹痛」といっても、急な腹痛もあれば、以前からある腹痛もあり、痛みの程度も様々です。

緊急受診が必要なサイン

以下のサインがある場合は、命に関わる重大な病気の可能性があるので、救急車を呼んでください。

- 歩けないくらいの激痛

- 大量の血便や下血が継続している

- 腹痛だけでなく、背中や胸や肩にも痛みが広がる

- 息苦しさや動悸を伴う

- 意識がもうろうとしてぼんやりしている

- 顔色が悪く、ぐったりとしている

また、歩けるくらいの腹痛で、

- 発熱(38℃以上)や悪寒をもなう

- 嘔気・嘔吐があり水分がとれない

- 便やガスが1日以上出ず、お腹がどんどん張ってくる

- 高齢者や基礎疾患のある方でいつもと様子が違う

の場合もいろいろな検査ができ、入院もできる、総合病院の救急外来を受診してください。

クリニックでも相談できる症状

以下の場合は、緊急性は低いですが、早めにお近くのクリニックで相談をしてみてください。

- 腹痛が数日間以上続いている

- 以前から腹痛とともに下痢もある

- 下痢や便秘を何度も繰り返している

- 便が数日に1回くらいしか出ない

- 排便後にもお腹に違和感や痛みが残る

- おならがたまりやすく、お腹の張りが気になる

- ストレスや緊張でお腹が痛くなることが多い

- 朝だけお腹が痛くなる(学校・仕事前など)

- 少量の血便や下血を伴う

- 食べたあとにお腹がゴロゴロして痛くなる

- 痛みは軽いが、なんとなく不安で気になる

慢性的な腹痛は、大腸がんなど命に関わる重大な病気も含まれます。

なるべくはやめに医療機関に相談にいったほうがいいです。

ただ、慢性的な腹痛だと「いつもの痛みだから」と思う方が多いです。

また、忙しいと受診のタイミングを逃しがちです。そのため、

- 腹痛が強い

- 腹痛の期間が長い

- 腹痛だけでなく、出血や下痢など普段はない症状がでた

など、「いつもの腹痛となんとなく違うな」と思った時は医療期間を受診してください。

あなたの体の不調はあなたにしかわかりません。

腹痛に限らず、体の調子がいつもと違うなと感じるときがあると思います。

それは、体が危険のサインを出している時です。

そのサインを感じたら、自分のためにそして大切な人のために医療期間を受診してみてください。

草加西口大腸肛門クリニックでの【腹痛】の診療

私が院長をつとめる「草加西口大腸肛門クリニック」にも腹痛の患者さんが多くいらっしゃいます。

急な腹痛から、以前からある慢性的な腹痛で来院される方もいらっしゃいます。

これまで書いてきたように「腹痛」をきたす病気はとてもたくさんあります。

まずは詳細な問診と身体診察を行い、重症度や緊急性をみます。

重症で緊急性が高く、クリニックでの診療が難しい場合は、速やかに総合病院をご紹介いたします。

それ以外の場合は、当院で行える検査と治療についてご案内をいたします。

以下は当院での診療の流れです。

問診

現在の状況を詳しくおうかがいすることは、腹痛の原因や重症度・緊急性を判断するために非常に重要です。

- 腹痛の場所

- 腹痛の程度

- 吐き気や嘔吐があるか

- 排便回数

- 便の状態

- 出血や粘液の有無

- 過去に同じような腹痛の有無

- 治療中の病気やこれまでに治療した病気

- 内服中の薬

- 大腸や胃内視鏡検査の施行歴

などを主に状況をお聴きします。

このほか、それぞれの患者さんに合わせて詳しくうかがいます。

診察

診察は、お腹の触診や聴診を行います。

お腹の触診で痛みが強い時には、穿孔や腹膜炎を起こしている可能性があります。

また、おしりから出血や粘液が出ている時は、直腸や肛門に病気がないかを調べます。

当院で直腸肛門の診察をするのは、「直腸がん」や「炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)を見逃さないためです。

当院での『はずかしくないおしりの診察』

おしりの診察」というとだれもが恥ずかしさと不安でいっぱいだと思います。

「どういうふうに診察をするのかが分からないので不安です…」

実際に問診の際にはこのような声をよくお聞きします。

当院では、患者さんが恥ずかしくないようにプライバシーに最大限配慮したおしりの診察を心がけています。

当院でのおしりの診察の手順は以下のとおりです。

① カーテンの中で、ズボンや下着をおしりが見えるくらいまで下ろして、診察台に横になっていただきます。

② おしりに清潔なシートをかけます。これで診察の準備が完了です。

③ 視診察(見て観察)をします。

④ 指診察(指で診察)をします。

⑤ 肛門鏡(こうもんきょう)で診察をします。

肛門鏡は下の写真のような小さな器械で、痔の様子などを詳しく観察できます。

⑥ 診察が終わりましたらカーテンの中でゆっくりお着替えをしていただきます。

おしりの診察のながれは以上です。

なんとなくイメージしていただけましたでしょうか?

診察時間は1〜2分程度です。

女性の診察の場合には、女性スタッフがすぐそばにおりますので、安心して診察を受けていただけます。

検査

診察が終わったら、それぞれの患者さんの必要に応じて検査をご案内いたします。

当院では主に以下の検査を行っています。

迅速血液検査

白血球やヘモグロビンの測定が約60秒ででき、炎症や貧血の程度をその場で調べることができます。

これにより、

- 腸炎のレベル

- 貧血になっているかどうか

- 今後の輸血の必要性の予測

などがその場で判断できます。

一般血液検査・尿検査

結果が出るのは翌日以降になりますが、炎症の程度や全身状態を調べるために一般的な血液検査や尿検査を行います。

便の細菌培養検査

腹痛と下痢があり、細菌性腸炎が疑わしい場合に便の培養検査を行うことがあります。

胃内視鏡検査

胃や食道などに腹痛の原因となる病気がないかを調べるために行います。

通常は検査日を予約していただき、後日の検査となります。

検査当日の朝から食事を控えていただくなどの準備をした上で検査をいたします。

胃アニサキス症などの場合は、緊急で胃内視鏡検査を行う場合もあります。

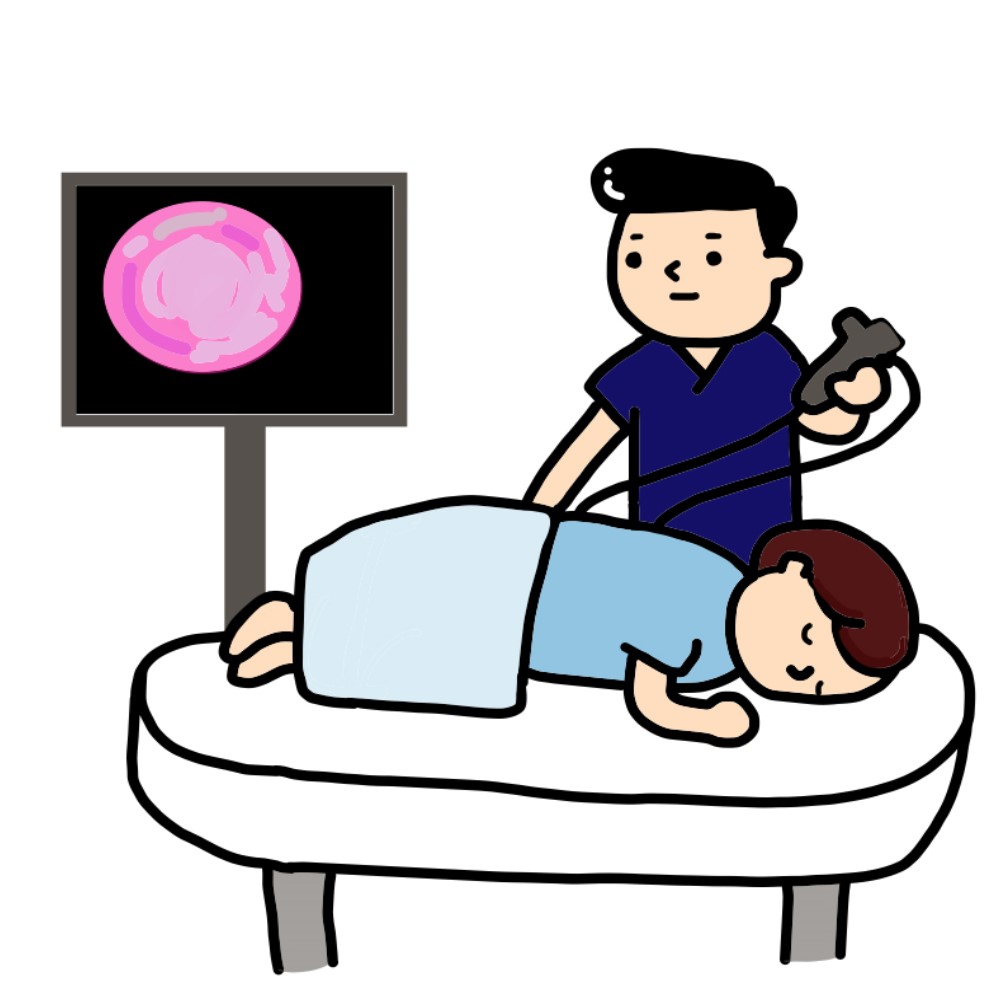

大腸内視鏡検査

大腸に腹痛の原因となる病気がないかを調べるために行います。

検査前に約2リットルの専用の下剤を飲んで、腸をきれいにする必要がありますので、

検査日を予約していただき、後日の検査となります。

大腸内視鏡検査前の食事制限や下剤については以下の記事をご覧ください。

また、大腸内視鏡検査等日の流れについては以下の記事をご覧ください。

CT検査(他院での検査)

腹痛の原因によっては、診断のためにCT検査が必要になります。

ただ、当院ではCT検査は行うことができませんので、

必要な場合は検査が可能な近隣の病院をご案内します。

現状での診断と検査のご案内や治療の説明

診察や検査の結果、現状で考えられる診断をお伝えします。

その上で、日常生活での注意点のアドバイスや、治療のご案内をします。

胃や大腸の内視鏡検査を受けていただいた場合は、検査後に結果をお伝えします。

内視鏡検査の際に、生検(組織の一部をとって顕微鏡で調べる検査)をしたときは、

後日結果が出た段階で最終的な診断をお伝えし、治療のご案内をいたします。

また、近隣の医療機関にCT検査を依頼した場合は、検査結果が届き次第ご説明をし、治療のご相談をいたします。

以上が腹痛で当院を受診された場合の診療の流れになります。

少しでもイメージをつかんでいただけましたでしょうか?

これまで述べてきたように、一言で「腹痛」といっても原因はかず多くあります。

中には放っておくと、命に関わる重大な病気のことまります。

- 腹痛が強い

- 腹痛がづづく

- 出血や下痢など普段ないことがある

- いつもの腹痛となんとなく違うな

このような時は、クリニックを受診してみてください。

腹痛治療で感謝されたことなど患者さんの声

私は、これまで腹痛で悩む多くの人の診療をしてきました。

その中で、うれしい感謝の言葉をたくさんいただきました!

ここでは、その一部をご紹介させていただきます。

ケース1

これまで、便秘にともなう腹痛があり便秘に対して市販の薬を飲んでいた患者さん

「長年便秘で悩んでいました。ただ、クリニックに通うようになってから便秘がよくなり、それによってお腹の痛みがなくなりました。生活が楽に送れるようになってきています」

と喜んでいただけたこと。

ケース2

数ヶ月前からの下痢と出血がある腹痛で悩んでいた患者さん

大腸内視鏡検査を行い潰瘍性大腸炎の診断で治療を開始しました。

「下痢や出血、腹痛の症状が良くなり仕事に復帰することができました」

とご報告をいただいたこと。

ケース3

1ヶ月くらい前から上腹部の違和感や痛みがあらわれ、市販の胃薬では良くならなかった患者さん

胃内視鏡検査を行い、胃潰瘍が見つかったため治療をスタート、ピロリ菌の除菌も行いました。

「これまでのお腹の痛みや違和感がよくなり、以前よりも楽に生活することができるようになりました」

と喜んでいただけたこと。

ケース4

数ヶ月前から下痢が多くなり腹痛の強さや数が増えてきた患者さん

精密検査のため大腸内視鏡検査を行った結果、大腸がんが見つかり

「ただの腹痛と下痢と思っていましたが,大腸内視鏡検査を勧めてもらってよかったです」

とおっしゃっていただいたこと。

以上、4人の患者さんの声を紹介させていただました。

私は、1人でも多くの方がよりよい生活を送れることを祈り診療しています。

皆様の笑顔や「ありがとう」の言葉を励みにこれからも日々頑張っていきたいと思っています。

まとめ

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。

『腹痛はあなたの体の異常のサイン』

ということはお分かりいただけましたでしょうか。

一言で腹痛と言っても、胃や大腸の病気だけでなく

- 胆嚢

- 膵臓

- 泌尿器

- 婦人科

- 心臓

- 血管

の病気など多くのことが考えられます。

また、腹痛によっては命に関わる病気のサインで、救急病院の受診が必要なときもあります。

この記事が、

- 皆様の健康維持

- 皆様の病気の予防・早期発見・早期治療

- 皆様が大腸肛門科を受診する際の不安の軽減

これらのためにお役に立てれば幸いです。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

草加西口大腸肛門クリニック 院長 金澤 周(かなざわ あまね)

当院の診療について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください