「おしりが腫れて膿が出ます」

「おしりの横から出血があります」

「おしりが腫れて熱もあります」

「おしりから膿が出たり出なかったりで、下着が汚れて困ります」

「おしりが痛くて座れません、生活していてつらいです」

これらはみな「痔瘻」の症状です。

デリケートな部分のため、なかなか人には相談できませんが、痔瘻で悩んでいる方は多いです。

- 「このまま放っておいていいのかな?」

- 「手術しないと治らないのかな?」

- 「痛みはよくなるのかな?」

- 「癌とかにならないかな?」

皆さんの疑問や悩みに少しでも役立つよう、そして不安が解消されるよう、

この記事では、肛門科医の視点から切れ痔について分かりやすく解説をしていきます。

この記事の内容

- 痔瘻(じろう)とは?

- 痔瘻(じろう)の原因

- 痔瘻(じろう)の分類

- 痔瘻(じろう)の症状

- 痔瘻(じろう)の検査・診断

- 痔瘻(じろう)の治療

- 痔瘻(じろう)の再発

- 痔瘻(じろう)の予防

- 痔瘻癌(じろうがん)について

- 草加西口大腸肛門クリニックでの【痔瘻】の診療

この記事の信頼性

この記事を書いた私の名前は「金澤 周(かなざわ あまね)」です。

この記事を読めば、『痔瘻の原因・症状・治療から再発まで』の理解が深まり、適切な対処のきっかけになります。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

それでは始めていきましょう。

この記事は、草加西口大腸肛門クリニックの院長が専門医の立場から執筆しています

痔瘻(じろう)とは?

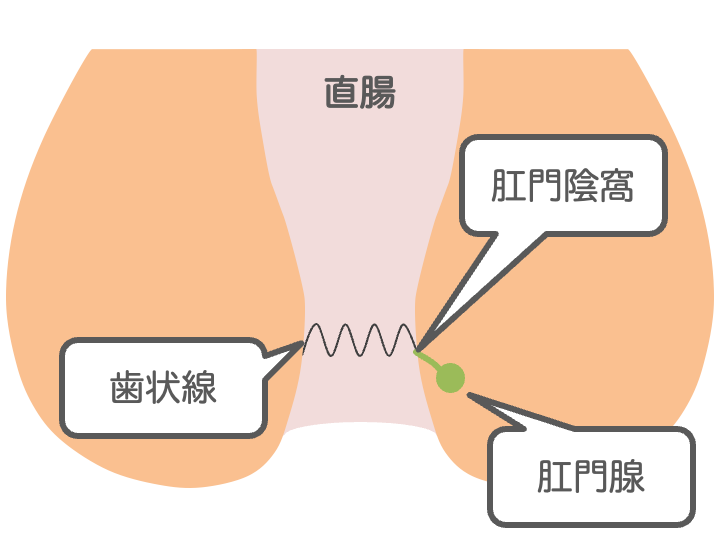

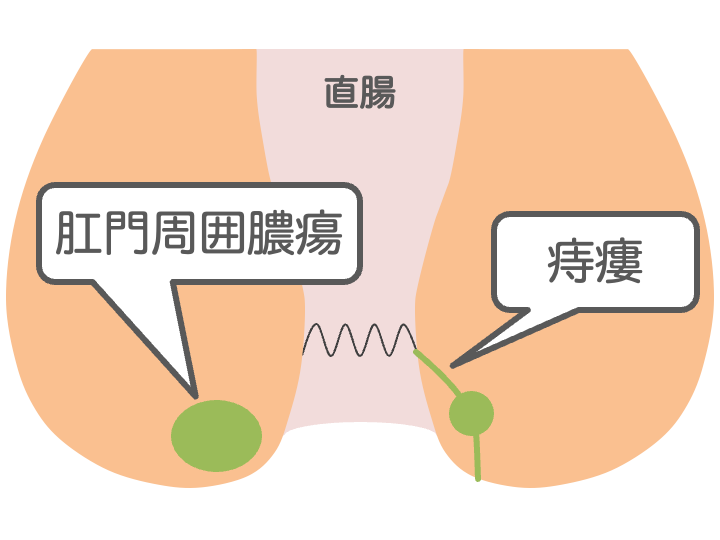

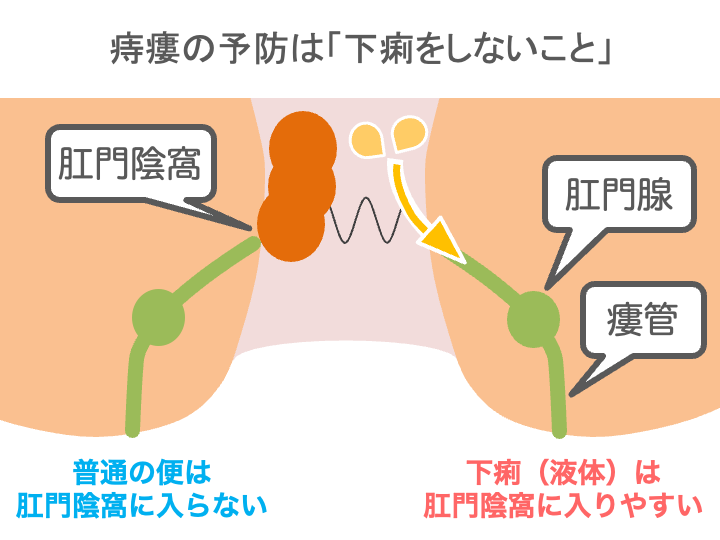

肛門の少し奥の歯状線(肛門と直腸の境界)には、肛門陰窩(こうもんいんか)と呼ばれる小さなくぼみが放射状に並んでいます。

ここから粘液を分泌する肛門腺とつながっています。

肛門腺から出る粘液は、肛門に適度な湿り気を保ち、便の通りをスムーズにする働きがあります。

このくぼみ(肛門陰窩)は小さいので、通常はここに便が入ることはありませんが、

下痢などの水っぽい便の場合は、くぼみに便が入り、肛門腺が細菌感染をおこし、炎症を起こすことで、

化膿して膿のたまりを作ることがあります。

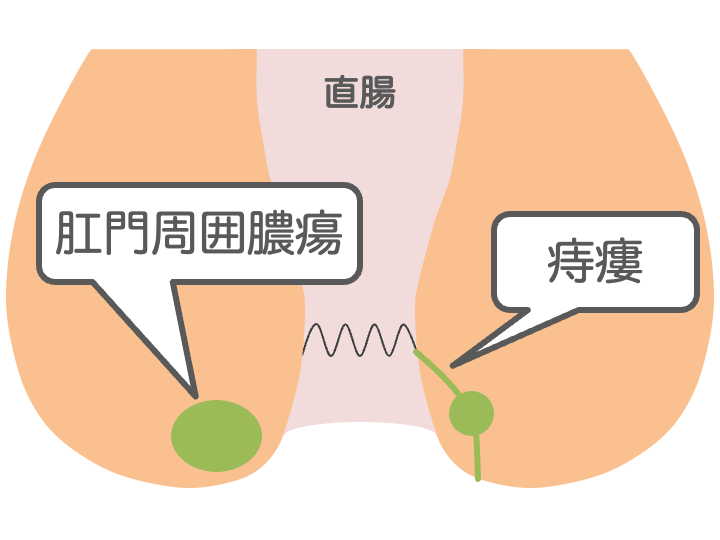

この状態を、「肛門周囲膿瘍」といいます。

肛門周囲膿瘍を繰り返すと、

細菌の入り込む穴から膿のたまる部分を通り、さらに皮膚までつながる道ができてしまうことがあります。

この状態を「痔瘻(じろう)」といいます。

つまり、

- 肛門周囲膿瘍→急性期の状態

- 痔瘻→慢性化した状態

ということもできます。

痔瘻の有病率は、10万人あたり5.6〜20.8人、

男女比は2.2〜5.7:1で男性に多く、特に30〜50歳代の働く世代に多いのが特徴です。

痔瘻(じろう)の原因

痔瘻の原因は先ほどの、「痔瘻とは?」で説明したように、肛門腺の細菌感染です。

- 肛門腺に腸内細菌が入り感染・炎症をおこす

- 膿のたまり(肛門周囲膿瘍)になる

- 皮膚の表面に向かって膿が流れ出す

- 皮膚の表面に穴ができる

- この膿の通り道(瘻管)ができて痔瘻になる

一般的には、このケースが多いのですが、

他にも、切れ痔(裂肛)から発生する痔瘻や、クローン病などの病気が原因となることもあります。

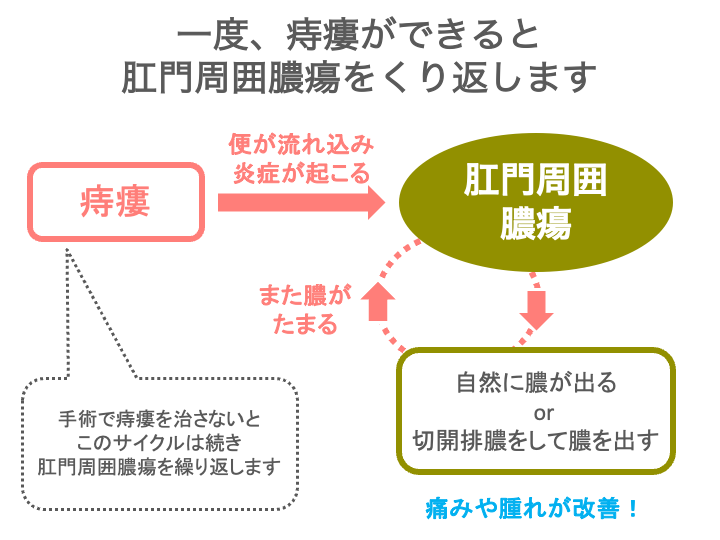

これまで、肛門周囲膿瘍は必ず痔瘻になると考えられていましたが、

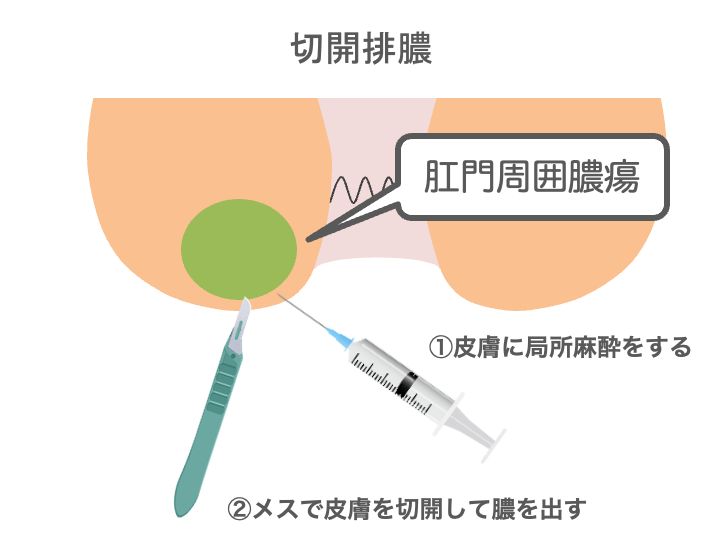

最近の報告では、肛門周囲膿瘍の切開排膿(皮膚を切って膿を出す処置)をした後の、

痔瘻への移行率は30%程度とされています。

痔瘻(じろう)の症状

肛門周囲膿瘍の最初の症状は、

- 肛門周囲に突然おこる強い痛み

- 皮膚が赤く腫れて熱っぽくなる

です。

炎症や膿のたまりが大きいと、38℃近くの熱がでることもあります。

膿のたまりがおしりの表面から深い部分いあると、おしりの奥ににぶい痛みを感じることもあります。

皮膚が自然に破けて膿が出ると、痛みや腫れがよくなります。

肛門周囲膿瘍から痔瘻になると、

- 皮膚にあいた穴から膿が常に出る

- 肛門周囲の腫れと痛みを繰り返す

という状態になります。

また、慢性的に膿が出ることにより、皮膚のかゆみや下着の汚れがおこります。

皮膚の穴は一時的に閉じたようになることもありますが、

また膿がたまると、腫れて痛みだし、

自然に破けて膿が出ると症状が改善するというサイクルを繰り返します。

自然に膿が出ない場合は、病院で切開排膿が必要になります。

このサイクルが月に何回もある人もいれば、年に1回、数年に1回という人もいます。

短いサイクルの場合には、日常生活に支障も出るため、早めの手術が必要です。

痔瘻(じろう)の分類

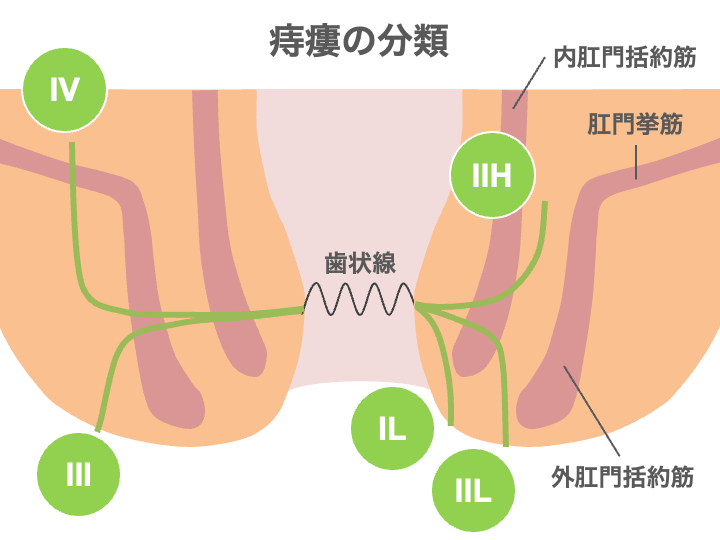

痔瘻は瘻管という管の走行により分類されます。

数字が大きくなるほど重症な状態といえます。

| 分類 | 瘻管の走行部位 | 割合 |

|---|---|---|

| 皮下痔瘻(IL型) | 皮膚の浅いところ | 約20% |

| 低位筋間痔瘻(IIL型) | 内外肛門括約筋の間を下にのびる | 約60% |

| 高位筋間痔瘻(IIH型) | 内外肛門括約筋の間を上にのびる | 約8% |

| 坐骨直腸窩痔瘻(III型) | 肛門挙筋の下までのびる | 約10% |

| 骨盤直腸窩痔瘻(IV型) | 肛門挙筋の上までのびる | 約2% |

痔瘻の検査・診断

痔瘻の診察の流れは、後の「草加西口大腸肛門クリニックでの【痔瘻】の診療」の部分で詳しく説明しています。

ここでは、切れ痔の診療の際に行う診察・検査について説明をしていきます。

問診

まずは問診を行い、これまでの経過と現在の状況などを詳しくうかがいます。

視診

おしりの状態を目で視て診察します。

おしりの腫れや色の変化、皮膚の穴の有無などを確認します。

直腸指診

指でおしりの診察をします。

- 痛みの部分

- 膿のたまりの範囲

- 瘻管の有無と走行

- 肛門括約筋の収縮の強さ

- 他の肛門病変の有無

- その他腫瘍などの病変の有無

などを確認します。

通常は人差し指で行いますが、痛みが強い場合は細い指で行いますし、無理はしません。

肛門鏡(こうもんきょう)診察

肛門鏡という、おしりの診察をする専門の小さな器械を使って、切れ痔の状態を確認します。

肛門鏡は2枚貝のようになっていて、開いたり閉じたりすることができます。

肛門鏡では、肛門内にある痔瘻の入り口を確認します。

また、切れ痔が原因で痔瘻になっているケースもあります(裂肛痔瘻といいます)ので、切れ痔の有無も確認します。

おしりを広げると痛みが強いこともあるので、その場合は無理せず、可能な範囲内での診察をします。

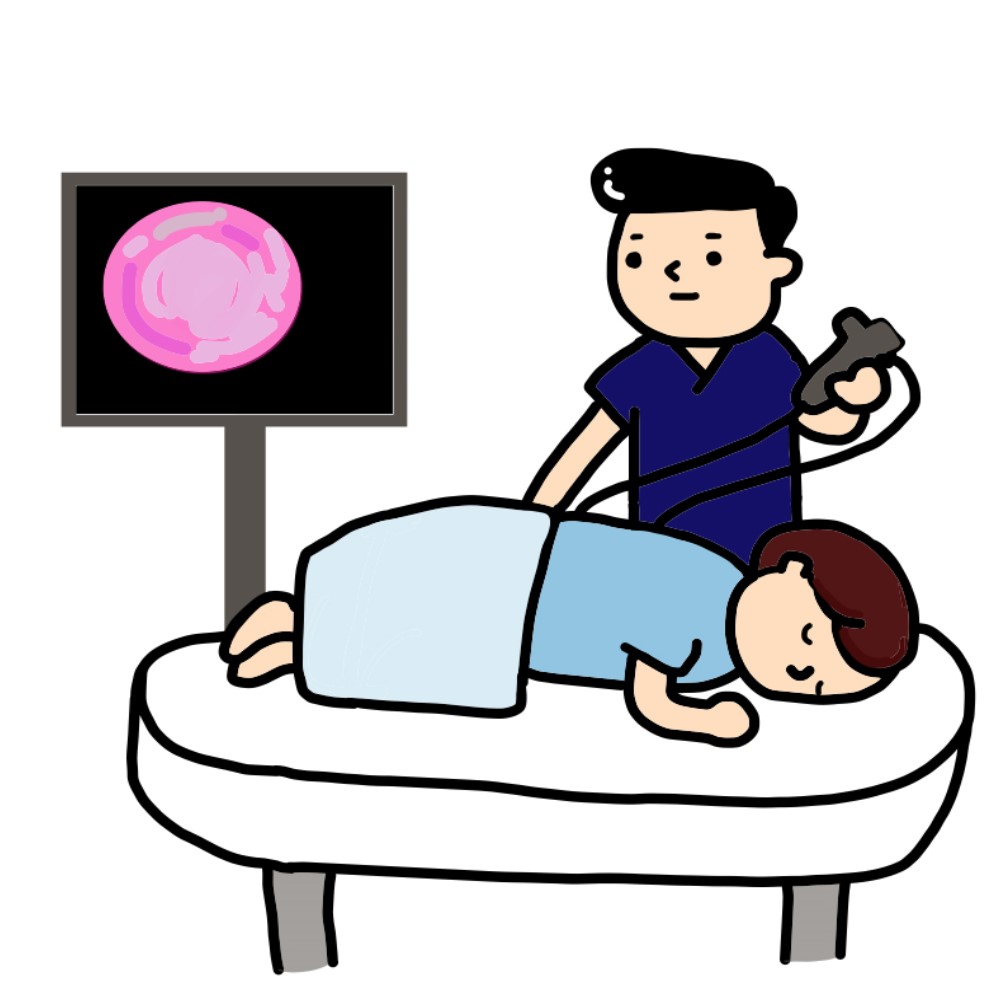

『肛門エコー』痔瘻の診断に有用です!

肛門エコー(超音波検査)は痔瘻や肛門周囲膿瘍の診断に非常に有用です。

肛門エコーでは、

- 肛門周囲膿瘍の膿がたまっている場所や量

- 炎症の範囲

- 痔瘻の管の走行

などがわかります。

通常の指だけでの診察だけでなく、肛門エコーを使うことによりビジュアル的に病変を確認でき、

炎症や膿の広がりや膿のたまり具合なども客観的に評価できます。

肛門エコーは指よりも細い棒状の機械を使用するため、痛みはほとんどありません。

当院では、通常の肛門診察(見る、指で触る、肛門鏡)に加えて、肛門エコーを使うことにより、より精度の高い診察を行なっています。

大腸内視鏡検査

通常の痔瘻の診断には大腸内視鏡検査は必要ありません。

しかし、痔瘻の原因として炎症性腸疾患の一つである、「クローン病」が疑わしい場合には、

大腸内視鏡検査を行い、大腸の様子を観察します。

大腸内視鏡検査の流れについては以下の記事をご覧ください。

痔瘻(じろう)の治療

ここでは、急性期の肛門周囲膿瘍と、慢性期の痔瘻にわけて説明をしていきます。

肛門周囲膿瘍の治療

肛門周囲膿瘍の治療は、外科的に切開して膿を出すこと(切開排膿)です。

一般的には、外来で局所麻酔での処置が可能ですが、

- 膿のたまりが大きい場合

- おしりの深いところに膿がたまってる場合

では、局所麻酔での十分な処置が難しいこともあります。

その場合は、腰椎麻酔(完全に下半身が麻痺する麻酔)が必要となるため、

本院の西新井大腸肛門科での短期入院での治療をご案内します。

なお、まだ炎症の初期で膿のたまりが少ない場合などは、まずは抗菌薬で経過を見て、

その後膿がたまってきたところで切開排膿をするケースもあります。

痔瘻の治療

痔瘻は一度できると自然に治ることはありません。

根治のためには手術が必要となります。

痔瘻の手術には以下の方法があります

- 瘻管解放術(lay-open法)

- シートン法(Seton法)

- 括約筋温存術

- その他

どの術式を選ぶかは、痔瘻の状況や手術を受ける方の全身の状態により、

- 根治性

- 肛門機能の維持

の両方を総合的に評価して決定されます。

基本的に痔瘻の手術は腰椎麻酔が必要となりますので、

手術の場合は本人の西新井大腸肛門科での入院・手術をご案内します。

痔瘻の再発

痔瘻の術後再発は、痔瘻のタイプと術式によって変わってきます。

大きく手術をすれば、再発率は低くなりますが、その分肛門の機能は悪くなります。

術式の選択には、根治性と肛門機能の維持のバランスが非常に重要です。

以下に代表的な術式の一部と再発率をまとめてみました。

どの術式を選択するかは、担当医と十分相談をして決めてください。

| 術式名 | 再発率 |

|---|---|

| 開放術式 | 0.5〜2% |

| 括約筋温存術 | 2〜8% |

| シートン法(低筋間痔瘻) | 0.7% |

| Hanley法(坐骨直腸窩痔瘻) | 2.5% |

痔瘻(じろう)の予防

日頃の生活で痔瘻の予防としてできることは、

「できるだけ下痢をしないこと」

です。

痔瘻の原因は、肛門腺に細菌が入り感染し、炎症がおこり、化膿することです。

下痢をすると肛門陰窩から水便が瘻管にはいり、肛門腺への感染を起こしやすくなります。

日頃下痢気味の方は、下痢にならないように便通コントロールをすることで、

痔瘻・肛門周囲膿瘍になりにくくなります。

また、痔瘻の原因として頻度は少ないですが、切れ痔(裂肛)から痔瘻(裂肛痔瘻)もあります。

切れ痔は便秘気味で、便が硬い人に起こりやすいです。

このため、極端な下痢や便秘にならないように、

日々の排便コントロールをすることが痔瘻の予防にもつながります。

痔瘻癌(じろうがん)について

痔瘻について検索していると「痔瘻癌」という言葉が出てきます。

クリニックにも、痔瘻の患者さんで

「ネット検査したら痔瘻が癌になるとありましたが大丈夫でしょうか?」

と心配になって来院される方がいらっしゃいます。

痔瘻癌は、

「複雑な痔瘻を20年とか長期間放置した場合に痔瘻癌が発生する」

言われています。

痔瘻癌についてまとめると以下の通りです。

- 肛門悪性腫瘍の6.9〜8.2%とまれな悪性腫瘍

- 発症平均年齢は男性58歳、女性63歳

- 痔瘻であった期間は、平均18年〜23年と長期間

- 症状は、排膿の増加、しこり、痛み、肛門狭窄など

- 慢性痔瘻の症状に変化があったら痔瘻癌が疑わしい

- 確定診断は、生検による病理組織診断

- 治療は外科的切除が原則

- 5年生存率は、StageI 90.1%、StageII 66.7%、StageIII 29%、StageIV 0%と予後不良。

- 早期診断と完全切除が必要

特に複雑痔瘻ではリスクが高いとされ、

坐骨直腸窩痔瘻や骨盤直腸窩痔瘻といった、深い部分におよぶ痔瘻での報告が多いです。

複雑で広範囲に及ぶ瘻管は慢性炎症の場となり、発癌リスクを高めると考えられています。

草加西口大腸肛門クリニックでの【痔瘻】の診療

私が院長をしている草加西口大腸肛門クリニックにも、

痔瘻によるおしりの腫れや痛みや膿がでることで、非常に多くの方がご相談にいらっしゃいます。

当院での「痔瘻」の診療の流れは以下のようになっています。

問診

まずは問診で、おしりの腫れ痛みや膿がでることが、

- どのような状況か

- どのくらいの程度か

- いつから続いているのか

- 出血はあるのか

- 排便の様子

- 発熱の有無

- 治療中の病気や内服薬

などを丁寧にうかがいます。

当院での『はずかしくないおしりの診察』

おしりの診察」というとだれもが恥ずかしさと不安でいっぱいだと思います。

「どういうふうに診察をするのかが分からないので不安です…」

実際に問診の際にはこのような声をよくお聞きします。

当院では、患者さんが恥ずかしくないように、

プライバシーに最大限配慮したおしりの診察を心がけています。

また、痛みが強い場合には、無理はせず可能な範囲で丁寧に診察を進めていきますのでご安心ください。

当院でのおしりの診察の手順は以下のとおりです。

① カーテンの中で、ズボンや下着をおしりが見えるくらいまで下ろして、診察台に横になっていただきます。

② おしりに清潔なシートをかけます。これで診察の準備が完了です。

③ 視診察(見て観察)をします。

④ 指診察(指で診察)をします。

⑤ 肛門鏡(こうもんきょう)で診察をします。

肛門鏡は下の写真のような小さな器械で、痔の様子などを詳しく観察できます。

⑥ 診察が終わりましたらカーテンの中でゆっくりお着替えをしていただきます。

おしりの診察のながれは以上です。

なんとなくイメージしていただけましたでしょうか?

診察時間は1〜2分程度です。

女性の診察の場合には、女性スタッフがすぐそばにおりますので、安心して診察を受けていただけます。

『肛門エコー』

肛門エコー(超音波検査)は痔瘻や肛門周囲膿瘍の診断に非常に有用です。

肛門エコーでは、

- 肛門周囲膿瘍の膿がたまっている場所や量

- 炎症の範囲

- 痔瘻の管の走行

などがわかりますので、痔瘻の疑いのある方の場合は必ず肛門エコーを行います。

当院では、通常の肛門診察(見る、指で触る、肛門鏡)に加えて、肛門エコーを使うことにより、より精度の高い診察を行なっています。

診断名の説明と処置、追加の検査のご案内

ここまでの診察での所見から、現時点での診断名をお伝えします。

肛門周囲膿瘍の場合は、

本当の初期で、炎症が中心であり膿のたまりがほとんどない場合は、抗菌薬で経過観察をします。

膿のたまりが大きい場合は、局所麻酔をして切開排膿をします。

なお、深い場所に膿がたまっている場合は、外来での処置が難しいこともあり、その場合は本人西新井大腸肛門科での入院の上での処置をご案内します。

痔瘻の場合は、

根治のためには手術が必要になるため、本人の西新井大腸肛門科での入院・手術をご案内します。

痔瘻は基本的には良性の病気(痔瘻癌は除きます)のため、痔瘻の手術は緊急性は低いです。

入院は数日かかりますし、術後も傷や痛みがあるので、すぐに術前と同じ生活ができるわけではありません。

仕事や日常生活での予定の調整も必要となります。

実際に手術を受ける方は、夏休みやGW、正月休み、有休などを利用し予定を立てています。

また、クローン病や肛門部の腫瘍などの可能性がある場合は、大腸内視鏡検査のご案内をします。

症状の内容によってはより高度な検査や治療が必要となる場合もありますので、

その際には連携する総合病院をご紹介いたします。

まとめ

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。

『痔瘻の原因・症状・治療などについて』お分かりいただけましたでしょうか。

痔瘻の多くは、下痢の多い排便習慣が原因となりますので、

痔瘻の予防・再発予防には、日頃から下痢をしないように心がけることは重要です。

また、痔瘻は根治のためには手術が必要です。

慌てる必要はありませんので、ご自身の予定と相談しながら、手術について考えていくのがいいと思います。

- 急におしりが腫れて痛い方

- 以前から痔瘻があり、おしりの腫れと膿を繰り返している方

- 他院で痔瘻と診断され、手術を考えたい方

- 痔瘻癌が心配な方

そのようなお悩みをお持ちの方は、一度病院で相談をしてみてください。

この記事が、

- 皆様の健康維持

- 皆様の病気の予防・早期発見・早期治療

- 皆様が大腸肛門科を受診する際の不安の軽減

これらのためにお役に立てれば幸いです。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

草加西口大腸肛門クリニック 院長 金澤 周(かなざわ あまね)

当院の診療について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください

参考文献

- 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン2020年版.日本大腸肛門病学会, 2020

- 左雨元樹、山名哲郎、小野朋二郎ほか:痔瘻癌42例の臨床病理と治療成績の検討.日本大腸肛門病会誌;70:57-63, 2017

- 杉田 昭、小金井一隆、辰巳健志ほか:Chron病に合併した痔瘻癌の診断.日本消化器内視鏡学会雑誌;54:66-72, 2012