硬い便を無理して出した時に「ピリッ」として、紙に血がついた経験はだれもが一度はあるのでないでしょうか?

切れ痔(裂肛)は、日常的に良くある病気の一つですが、

何度も何度も繰り返して生活に支障をきたし、困っている方も多くいらっしゃいます。

- 「排便の後におしりが痛くてトイレに行きたくない」

- 「長年切れ痔を繰り返して困っている」

- 「切れ痔って見えないけどどんな感じなのかな」

- 「手術をしないと治らないのかな」

- 「日頃からできる予防法はないかな」

- 「出血もあるけど悪い病気じゃないよね」

皆さんのこれらの疑問や悩みに少しでも役立つよう、

この記事では、肛門科医の視点から切れ痔について分かりやすく解説をしていきます。

この記事の内容

- 切れ痔(裂肛)とは?

- 切れ痔(裂肛)の原因

- 切れ痔(裂肛)の写真

- 切れ痔(裂肛)の分類

- 切れ痔(裂肛)の症状

- 切れ痔(裂肛)の検査・診断

- 切れ痔(裂肛)の治し方

- 切れ痔(裂肛)の予防

- 草加西口大腸肛門クリニックでの【切れ痔】の診療

この記事の信頼性

この記事を書いた私の名前は「金澤 周(かなざわ あまね)」です。

この記事を読めば、『切れ痔の原因・症状・治療から予防まで』の理解が深まり、適切な対処のきっかけになります。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

それでは始めていきましょう。

この記事は、草加西口大腸肛門クリニックの院長が専門医の立場から執筆しています

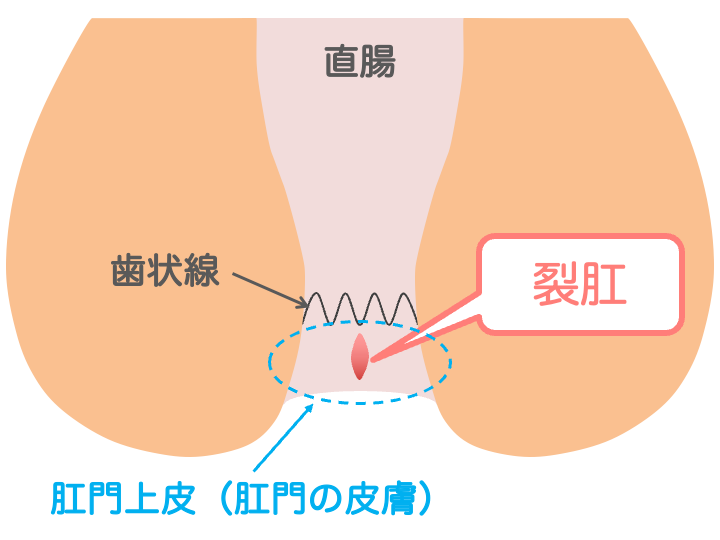

切れ痔(裂肛)とは?

切れ痔は、肛門の容量を超えるような硬い便を無理やり出しときなどに、

肛門上皮(肛門の皮膚)が裂けてしまった状態で、痛みや出血をおこします。

特に若い女性に多い傾向がありますが、どの年齢層にもおこります。

自然に治ることもありますが、切れ痔を繰り返して慢性化すると傷が深くなり、

潰瘍や、肛門ポリープ、肛門狭窄などを合併することもあります。

治療は、排便コントロールを含めた生活習慣の改善が基本で、軟膏や内服薬を併用していきます。

それらの治療でどうしても改善しない場合には手術も検討されますが、

手術をしてもまた切れてしまうことも多いです。

そのため、切れ痔は早期に治療を始めて、繰り返さないように予防してくことが最も重要となります。

ちなみに切れ痔が癌になる(悪性化する)ことはありませんので安心してください。

切れ痔(裂肛)の原因

切れ痔の原因は単に「便が硬いから」だけではなく、

以下のような様々な要因が複雑に絡み合っています。

症状の悪化や再発を防ぐためにも、毎日の生活習慣のみなおしが大切です。

以下に代表的な要因を説明していきます。

硬い便・便秘

クリニックには切れ痔で来院される方が非常に多くいらっしゃいますが、便秘気味で便が硬い方がほとんどです。

硬い便や便秘は、切れ痔の原因として最も多いです。

大腸は水分を吸収する臓器です。

便秘が続くと、大腸の中で便が水分を吸収されて硬くなり、

その硬い便が肛門を通る際に、物理的な圧力が加わります。

硬い便はスルッとでないので、強くいきむことにより、

肛門が無理に押し広げられ、肛門上皮が裂けてしまいます。

最初は硬い便をした時などに切れて、便の状態がよくなると切れ痔も改善します。

しかし、このような排便状態が続くと、切れ痔がなかなか治らず、常に切れた状態になってしまいます。

下痢・頻回の排便

「下痢でも切れるの?」

と意外に思うかもしれませんが、下痢も切れ痔の原因となります。

下痢や頻繁な排便により、肛門の上皮が繰り返し刺激を受けると、

肛門上皮のバリア機能が低下し、裂けやすくなってしまします。

便が硬くないけど切れる人は、排便回数が多いことが原因かもしれません。

肛門括約筋の過剰な緊張

肛門の筋肉(内括約筋)が常に緊張していると、

肛門の血の流れが悪くなり、肛門上皮が裂けやすくなる上に、傷の治りが悪くなります。

- 緊張しやすい体質

- ストレスの多い生活

- 寒さで体がこわばっっているとき

などに、肛門括約筋が緊張しやすくなります。

切れ痔になりやすい人は、これらのストレスを避けることも重要です。

冷え

特に女性に多い要因です。

冷えによって骨盤周囲の血の流れが悪くなると、

肛門上皮の修復力がさがり、裂けた傷が治りにくくなります。

冬場に切れ痔が悪化しやすいのは冷えの影響もあります。

出産・加齢

出産時のいきみによって肛門に大きな負担がかかり、切れ痔になることがあります。

また、加齢によって肛門上皮がうすくなり、わずかな刺激でも裂けやすくなります。

ストレス・生活習慣

ストレスが自律神経のバランスをみだし、腸の動きに影響を及ぼすことで、便秘や下痢になりやすくなります。

便秘も下痢もどちらも切れ痔の要因となります。

また、生活や仕事が忙しく、トイレを我慢することが習慣になっている方も注意が必要です。

トイレを我慢することで、便が直腸にたまっている時間が長くなると、どんどん便が硬くなっていきます。

「トイレに行きたいな」と思った時に、できるだけトイレに行くようにすることも大切です。

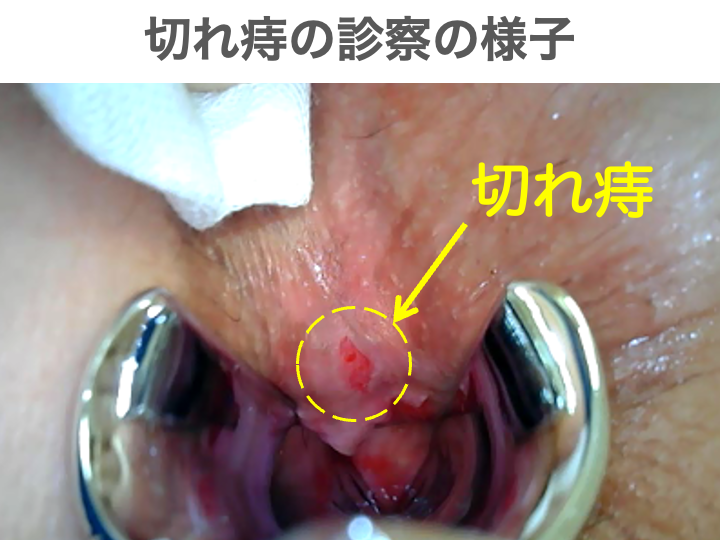

切れ痔(裂肛)の写真

「切れ痔って目で見えないしどんな感じなんだろう?」

と思って検索した方もいらっしゃると思います。

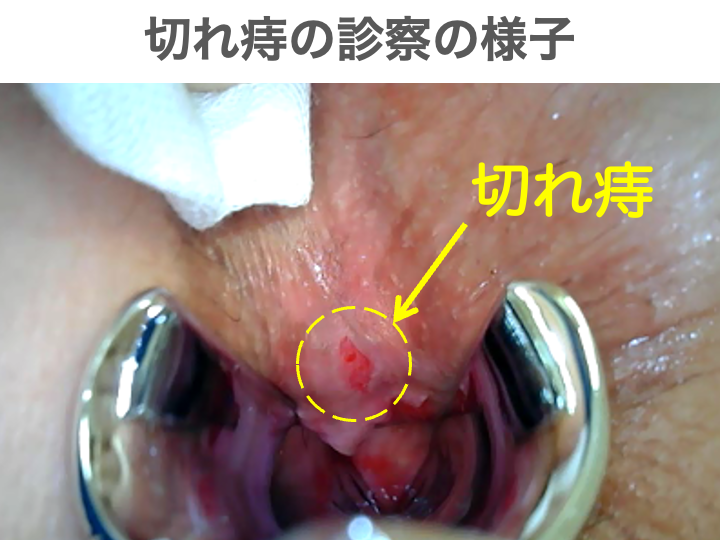

ここで、実際の切れ痔の写真をご覧ください。

これは、肛門鏡というおしりの診察をする専門の小さな器械での診察の様子です。

黄色い円の中心にある、ダイヤ状に赤くなっている部分が、

肛門上皮が裂けいる切れ痔の部分です。

これは比較的傷が浅い状態の切れ痔です。

切れ痔を繰り返して慢性化すると、傷がもっと深くなったり、広くなったりします。

なんとなくイメージができましたでしょうか?

切れ痔の分類

切れ痔は、切れてからの時間によって

- 急性裂肛

- 慢性裂肛

に分けられます。

急性裂肛

急性裂肛は切れてから数日〜数週間のものをいいます。

傷は浅く、自然に治ることもあり、生活習慣の改善や軟膏や内服などの手術をしない治療(保存的治療)で改善することが多いです。

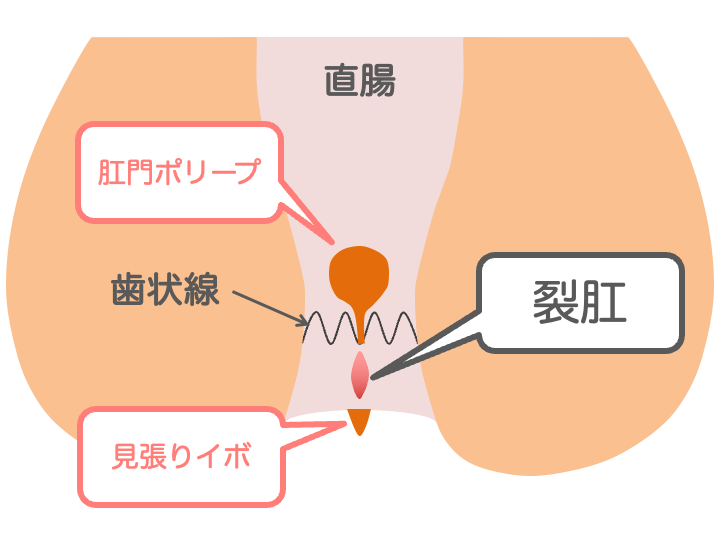

慢性裂肛

慢性裂肛は、裂肛が長く続いている状態です。

裂けた傷は深くなり、

- 見張いぼ(皮膚の突起物)

- 肛門ポリープ

- 肛門狭窄

などを伴うことがあります。(この後の「切れ痔の症状」で詳しく解説します)

保存的治療ではなかなか治りにくく、手術が必要になる場合があります。

切れ痔(裂肛)の症状

切れ痔の代表的な症状は、

- 痛み(排便時・排便後)

- 出血

の2つです、さらに、

- おしりのかゆみ・違和感

- 肛門部の腫れ

- 肛門狭窄

などがおこることもあります。

痛み

痛みは、切れ痔の最も特徴的な症状です。

排便中や排便後におしりが痛くなります。

痛みは「ピリッ」とする裂けたような痛みから、「ジンジン」「ズキズキ」する痛みまであります。

痛みは短時間で改善することもあれば、

排便後に数時間続くこともあり、生活に支障をきたします。

痛みが強いため、排便することが怖くなり、

トイレを我慢する→便が硬くなる→排便時にいきむ→切れ痔が悪化する

という悪循環になってしまう人もいます。

出血

切れ痔の出血の特徴は、

- 少量

- 鮮血(鮮やか赤色)

が、トイレットペーパーにつく程度のことが多いです。

「紙にかすれるような感じでつく」という患者さんもいます。

おしりのかゆみ・違和感

切れ痔の裂けた傷が治っていく過程で、かゆみを感じることがあります。

おしりがつっぱるような違和感を感じることもあります。

肛門周囲のはれ

切れ痔が慢性化すると、切れ痔の

- 外側に「見張りイボ」

- 内側に「肛門ポリープ」

という構造物ができることがあります。

これらができると、切れ痔が治りにくくなる悪循環におちいります。

そしてこの、「見張りイボ」がむくんだりして、おしりの腫れとして感じることがあります。

「おしりが痛くてはれています」

といって来院する方の中には、切れ痔がベースにあり、見張りイボが晴れている方もいます。

切れ痔(裂肛)の検査・診断

切れ痔の診察の流れは、後の「草加西口大腸肛門クリニックでの【切れ痔】の診療」の部分で詳しく説明しています。

ここでは、切れ痔の診療の際に行う診察・検査について説明をしていきます。

問診

まずは問診を行い、これまでの経過と現在の状況などを詳しくうかがいます。

視診

おしりの状態を目で視て診察します。

見張りイボがないか、痔瘻などほかの病気がないかなどを観察します。

直腸指診

指でおしりの診察をします。

- 痛みの部分

- 肛門括約筋の収縮の強さ

- 肛門ポリープの有無

- 肛門狭窄の有無

- 痔瘻の有無

- その他腫瘍などの病変の有無

などを確認します。

通常は人差し指で行いますが、痛みが強い場合は細い指で行いますし、無理はしません。

肛門鏡(こうもんきょう)診察

肛門鏡という、おしりの診察をする専門の小さな器械を使って、切れ痔の状態を確認します。

肛門鏡は2枚貝のようになっていて、開いたり閉じたりすることができます。

肛門鏡を広げると写真のように切れ痔の様子が観察できるのですが、

おしりを広げると痛みが強いこともあるので、その場合は無理せず、可能な範囲内での診察をします。

大腸内視鏡検査

通常の切れ痔の診断には大腸内視鏡検査は必要ありません。

しかし、切れ痔や痛みの原因として以下の病気が疑わしい場合は、

必要に応じて大腸内視鏡検査を行い、大腸の様子を観察します。

クローン病

国から難病に指定されている炎症性腸疾患の一つです。

切れ痔や痔瘻などの肛門病変をともなうことがあります。

肛門管がん

肛門部にできる悪性腫瘍です。

肛門管がんが原因で切れ痔のような痛みや出血が出ていることあります。

便秘や下痢の原因となるその他の腸の病気

また、便秘や下痢の原因として、大腸がんや潰瘍性大腸炎など腸の病気が隠れていることもあります。

日頃から便秘や下痢があるけれど、

- これまで大腸内視鏡検査をしたことがない方

- 以前の大腸内視鏡検査から時間が経っている方

の場合は、一度大腸内視鏡検査をして腸の中に病気がないことを確認するのも重要です。

大腸内視鏡検査のイメージを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

切れ痔(裂肛)の治し方

まず最初に、切れ痔があるからといって、必ずしも手術をする必要はありません。

そして、切れ痔を放置しても癌にはなりません。

裂肛の治療の基本は、生活習慣・排便習慣の改善や薬による「保存的治療」です。

保存的治療をしても症状が良くならず、生活に支障がありつらい場合は、手術を検討していきます。

保存的治療

保存的治療は、

- 食事内容の見直し

- 排便習慣の見直し

- 座浴療法

- 薬を使った治療

があります。

基本的には、

- 便を適度な硬さにする

- トイレで長時間いきまない

- おしりを冷やさない

ことが重要です。

これらは治療と同時に切れ痔の予防にもつながります。

では、保存的治療について見ていきましょう。

食事内容の見直し

食事内容の見直しでは、便秘や下痢をしないような食事をすることが大切です。

便秘気味気味の方は、

- 肉類の食べ過ぎに注意

- 食物繊維を十分とる

- 1日1.5〜2リットルの水分をとる

ように心がけてください。

下痢気味の方は、腸への刺激が強い

- 冷たい飲み物

- アルコール

- 香辛料

などを控えるようにしてください。

排便習慣の見直し

長時間トイレでいきむことは肛門に負担がかかるので、トイレの時間は5分以内にしてください。

「もう少しで出そうだから」と無理して長時間いきまず、

5分で出なかったら一度撤退して、また便が出そうになっらトイレにいくようにしましょう。

また、便意はあるのにトイレに行くのを我慢すると、直腸の中で便がどんどん硬くなっていくため、

「トイレに行きたい」と思ったら、

できるだけ早めにトイレにいくようにしてください。

座浴療法

切れ痔のときは、おしりを冷やしていいことはありません。

1日1回以上、痛みが強い時などは1日数回でもできる範囲で、

38℃〜40℃のぬるいお湯につかり、おしりを温めることで、肛門の血流が改善します。

浴槽につからなくても、お風呂のおけなどでおたためる座浴でOKです。

痔の薬による治療

痔の治療で使う、軟膏や内服薬を使います。

薬による治療は、症状の改善効果はありますが、切れ痔の予防効果はありませんので、症状が改善したら使うのをやめてください。

また、切れ痔による痛みが強くて、生活に支障をきたしている場合は、

ロキソンやカロナールなどの痛み止めも効果的です。

便秘・便が硬い方への薬の治療

便秘の方・便が硬い方には、生活習慣のアドバイスの他に、

便の状態や排便習慣を改善するための薬のご案内もします。

便を軟らかくする薬としては、酸化マグネシウムが一般的ですが、

酸化マグネシウムでコントロールが難しい方は、

- モビコール

- グーフィス

- リンゼス

- アミティーザ

- ラグノス

- 漢方薬(大建中湯、潤腸湯)

など、その他の便秘薬のご案内をしています。

下痢気味の方への薬の治療

便秘だけでなく、下痢の場合も切れ痔の原因となります。

下痢の場合は、

- 便をまとめる薬(ポリフルなど)

- 下痢止め(フェロベリン、ロペミンRなど)

などを処方します。

また、下痢の原因として「過敏性腸症候群」がある場合は、専用の治療薬をご案内します。

薬の治療のまとめ

これらの軟膏や内服薬など薬による治療で、一時的に痛みや便通が良くなっても、

生活習慣・排便習慣の改善ができていないと、切れ痔はそのうち再発します。

切れ痔の治療は、

- 生活習慣・排便習慣の改善

- 薬による治療

を並行して行うのが非常に大切です。

手術

何度も同じ場所が切れて、切れ痔が慢性化すると、常に痛みが出て生活が非常につらくなります。

また、見張りイボや肛門ポリープやできると、保存的治療では治りにくくなります。

さらに、肛門が狭くなる(肛門狭窄)と、ますます切れやすくなります。

生活習慣の改善や、軟膏などの保存的治療で痛みが良くならない場合は、手術が検討されます。

手術にには以下の方法があります。

- 内肛門括約筋側方切開術

- 裂肛切除術

- 皮膚弁移植術

- 用手的拡張術

どの手術の方法にするかは、

- 患者さんの年齢

- 肛門括約筋の緊張の強さ

- 生活の質(QOL)

などを総合的に考え、患者さんと相談しながら慎重に決めていきます。

なお、各手術の説明はかなり細かい内容となるため、ここでは具体的な方法には触れません。

切れ痔(裂肛)の予防

「切れ痔の治し方」でもお話ししましたが、

切れ痔を予防するためには、「おしりに負担をかけない排便環境」を整えることが最も重要です。

日本の治療ガイドラインでも、

「裂肛の発症には便秘や硬い便による肛門上皮の損傷が深く関係している」

と書かれていて、日常生活での排便コントロールが大切です。

まず、食物繊維を多く含む野菜・果物・海藻類を意識的に取り入れ、

水分を1日1.5〜2リットルは飲み、

便をある程度軟らかく(チューブ歯磨き粉くらい)保ちましょう。

また、規則正しい排便習慣を身につけることも重要です。

「トイレに行きたい」という便意を我慢せず、

毎日同じ時間帯にトイレに行く習慣をつけることで、自然な排便リズムが整います。

ただ、「毎日同じ時間にトイレに行かないと」と思うと、それがかえってストレスになってしまいます。

排便のリズムは人それぞれです。

毎日排便がある人もいれば、2日に1回、3日に1回の人もいます。

大切なのは、「その人なりにストレスとならない排便リズムを作ること」です。

さらに、

- 長時間のトイレでいきむこと

- トイレでスマートフォンを見る

などの「トイレの長居習慣」をしないことも重要です。

「トイレの時間は1回5分以内」を心がけましょう。

また、排便時に強くいきむことは、肛門に負担をかけるため、

切れ痔の悪化だけでなく、いぼ痔の悪化にもつながります。

そして、寒さやストレスも肛門周囲の血の流れを悪くします。

1日1回はしっかりとお風呂でお湯につかるなど、体を温める生活習慣は大切です。

自分の好きな運動や趣味をするなど、リラックスの習慣の継続も

これらの生活習慣の改善と継続は、治療中や治療後の切れ痔の再発予防にも効果的です。

日頃切れ痔でお悩みの方は、この中でできそうなことがあったら、

まずは1つからでいいのでトライしてみてください。

草加西口大腸肛門クリニックでの【切れ痔(裂肛)】の診療

私が院長をしている草加西口大腸肛門クリニックにも、

切れ痔によるおしりの痛みや出血で、非常に多くの方がご相談にいらっしゃいます。

当院での「切れ痔」の診療の流れは以下のようになっています。

問診

まずは問診で、おしりの痛みや出血が、

- どのような痛みか

- どのくらい痛いか

- いつから痛いのか

- 出血はいつから続いているのか

- 出血の量

- 出血の色

- おしりの腫れの有無

- 排便の様子

- 発熱の有無

- 治療中の病気や内服薬

などを丁寧にうかがいます。

当院での『はずかしくないおしりの診察』

おしりの診察」というとだれもが恥ずかしさと不安でいっぱいだと思います。

「どういうふうに診察をするのかが分からないので不安です…」

実際に問診の際にはこのような声をよくお聞きします。

当院では、患者さんが恥ずかしくないように、

プライバシーに最大限配慮したおしりの診察を心がけています。

また、痛みが強い場合には、無理はせず可能な範囲で丁寧に診察を進めていきますのでご安心ください。

当院でのおしりの診察の手順は以下のとおりです。

① カーテンの中で、ズボンや下着をおしりが見えるくらいまで下ろして、診察台に横になっていただきます。

② おしりに清潔なシートをかけます。これで診察の準備が完了です。

③ 視診察(見て観察)をします。

④ 指診察(指で診察)をします。

⑤ 肛門鏡(こうもんきょう)で診察をします。

肛門鏡は下の写真のような小さな器械で、痔の様子などを詳しく観察できます。

⑥ 診察が終わりましたらカーテンの中でゆっくりお着替えをしていただきます。

おしりの診察のながれは以上です。

なんとなくイメージしていただけましたでしょうか?

診察時間は1〜2分程度です。

女性の診察の場合には、女性スタッフがすぐそばにおりますので、安心して診察を受けていただけます。

『肛門エコー』おしりの痛みの診断に有用です!

肛門エコー(超音波検査)は痛みの原因の特定に非常に有用です。

痛みの原因が明らかに切れ痔とわかる場合は、特にエコーは使いませんが、

「痛み」で来院された患者さんが、診察の結果、

目に見えるような切れ痔がない場合や、

肛門周囲膿瘍(おしりの周囲に膿がたまる病気)の可能性がある場合は、

痛みの原因がどこにあるかを調べるために、肛門エコーを行うことがあります。

肛門周囲膿瘍の場合、通常指を使って診断をしていきますが、

肛門エコーを使うことによりビジュアル的に膿瘍を確認できます。

また、炎症や膿の広がりや膿のたまり具合なども客観的に評価できます。

さらに痔瘻の管までわかります。

肛門エコーは指よりも細い棒状の機械を使用するため、痛みはほとんどありません。

当院では、通常の肛門診察(見る、指で触る、肛門鏡)に加えて、肛門エコーを使うことにより、より精度の高い診察を行なっています。

診断名の説明と処置、追加の検査のご案内

ここまでの診察での所見から、現時点での診断名をお伝えします。

切れ痔の場合は、

- 生活習慣の改善

- 軟膏や内服薬による治療

をご案内します。

慢性の裂肛で、これまでに保存的な治療をすでに行なっている方で、

症状改善のためには手術が必要と判断した場合には、手術のご提案をいたします。

手術の場合は、本院の西新井大腸肛門科での入院・手術をご案内いたします。

また、クローン病や肛門部の腫瘍などの可能性がある場合は、大腸内視鏡検査のご案内をします。

症状の内容によってはより高度な検査や治療が必要となる場合もありますので、

その際には連携する総合病院をご紹介いたします。

まとめ

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。

『切れ痔の原因や治し方について』お分かりいただけましたでしょうか。

切れ痔の多くは、硬い便やいきむなどの排便習慣が原因となります。

軟膏や内服など薬による治療をしながら、

今後の再発予防のためにも生活習慣・排便習慣の改善を同時にしていくことが重要です。

- 急な切れ痔でお困りの方

- 以前から切れ痔を繰り返してお困りの方

- 排便習慣を改善したい方

そのようなお悩みをお持ちの方は、一度病院で相談をしてみてください。

この記事が、

- 皆様の健康維持

- 皆様の病気の予防・早期発見・早期治療

- 皆様が大腸肛門科を受診する際の不安の軽減

これらのためにお役に立てれば幸いです。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

草加西口大腸肛門クリニック 院長 金澤 周(かなざわ あまね)

当院の診療について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください

参考文献

- 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン2020年版.日本大腸肛門病学会, 2020