「排便の後におしりから出てきて指で戻しています」

「夕方になるとおしりから出てきますが自然に戻ります」

「排便後に便器が真っ赤になるくらい出血します」

「昨日から急におしりが腫れて痛いです」

これらはみな「いぼ痔(痔核)」の症状です。

デリケートな部分のため、なかなか人には相談できませんが、いぼ痔で悩んでいる方は非常に多いです。

- 「このまま放っておいていいのかな?」

- 「手術しないと治らないのかな?」

- 「出血は止まるのかな?」

- 「痛みはよくなるのかな?」

- 「癌とかにならないかな?」

皆さんの疑問や悩みに少しでも役立つよう、そして不安が解消されるよう、

この記事では、肛門科医の視点から切れ痔について分かりやすく解説をしていきます。

この記事の内容

- いぼ痔(痔核)とは?

- いぼ痔(痔核)の原因

- いぼ痔(痔核)の分類

- いぼ痔(痔核)の症状

- いぼ痔(痔核)の検査・診断

- いぼ痔(痔核)の治療

- いぼ痔(痔核)の予防

- 草加西口大腸肛門クリニックでの【いぼ痔】の診療

この記事の信頼性

この記事を書いた私の名前は「金澤 周(かなざわ あまね)」です。

この記事を読めば、『いぼ痔(痔核)の原因・症状・治療から予防まで』の理解が深まり、適切な対処のきっかけになります。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

それでは始めていきましょう。

この記事は、草加西口大腸肛門クリニックの院長が専門医の立場から執筆しています

いぼ痔(痔核)とは

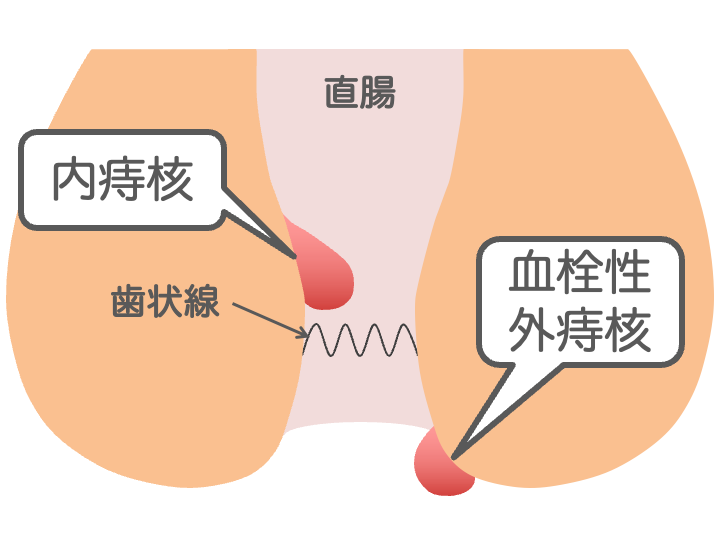

いぼ痔は、歯状線(肛門のふちから2cmほど中にある)の内側にできる「内痔核」と、外側にできる「外痔核」があります。

肛門は、

- 括約筋(かつやくきん:肛門を締める筋肉)

- 肛門クッション(肛門の隙間を埋める構造)

という2つの仕組みで、便やガスのもれを防いでいます。

肛門クッションは、毛細血管や結合組織でできていて、

この肛門クッションが小さな内痔核です。

このため、小さな内痔核は誰にでもあり、

日頃から便やガスがもれないようにしてくれている大切な構造物です。

また、肛門の外側にある痔の成分が腫れて血のかたまりができるのを、血栓性外痔核といいます。

いぼ痔の原因

いぼ痔は、肛門周囲の静脈がうっ血し、血管がはれていぼのようになることで発症します。

ここでは、「内痔核」の原因と、「血栓性外痔核」の分類に分けて説明をしていきます。

内痔核の原因

原因はいろいろですが、最も多いのは「排便時の強いいきみ」や、「長時間の座りっぱなし」による肛門への負担です。

便秘や下痢を繰り返すことも、肛門へ負担がかかかります。

また、妊娠や出産も大きな要因の一つです。

妊娠中は子宮が大きくなることで、骨盤内の血の流れがわるくなり、肛門部に血液がたまりやすくなります。

出産のときに強くいきむことも肛門に負担がかかります。

「妊娠中は痔がはれてつらかったけど、出産後はいつの間にかよくなってました」

という方も多いです。

加齢によって、肛門周囲を支える組織がゆるむことも関係します。

さらに、デスクワーク中心の生活で座っている時間が長いこと、

トイレで長時間スマートフォンを見ながら過ごす習慣も注意です。

食生活では、辛いものを多く食べることや、アルコールも原因になります。

「辛い食事をするといつも痔がはれます」

「アルコールを飲んだ翌日は痔がはれて血が出ます」

という方も多いです。

血栓性外痔核の原因

おしりの外側に血栓(血のかたまり)ができて急に腫れる血栓性外痔核は、

何らかの急激な負担がおしりにかかることが原因です。

例えば、以下のようなものあります。

- 便秘でトイレですごくいきんだ

- お酒を飲みすぎた

- 激辛のものを食べた

- 重いものを持った

- 長時間バイクや自転車に乗っていた

- 運動会で綱引きをした

- 寒い場所に長時間いた

- 下着がこすれた

などなど様々です。

診察のときも、「思い当たることがありますか?」とうかがうと、

「そういえば…」と、

だいたい何か原因があることが多いです。

しかし、中にはまったく原因が思い当たらないケースもあります。

いぼ痔の原因のまとめ

このように、いぼ痔が悪化するリスクは日常生活に多くあります。

いぼ痔の改善・予防には、

- 排便習慣の見直し

- 適度な運動

- バランスの良い食生活

など、生活習慣全体を整えることが最も大切です。

いぼ痔(痔核)の分類

先ほど説明したように、

いぼ痔は大きく以下の2つに分けられます。

- 内痔核

- 血栓性外痔核

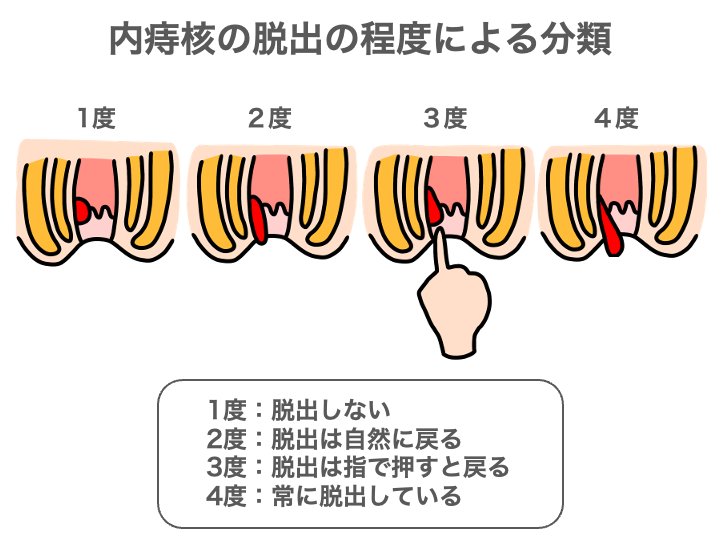

さらに内痔核はその脱出の程度により、

- 1度〜4度

- 嵌頓自覚

に分けられます。

ここから内痔核の分類についてみていきます。

ちなみに、血栓性外痔核に分類はありません。

内痔核の分類(Goligher分類)

内痔核は脱出の程度により、1〜4度に分けられます。

この分類は日頃の、肛門科の診療の中でも使われます。

| 内痔核の脱出の程度 | その内容 |

| 1度 | 便を出す時にほとんど脱出しない |

| 2度 | 便を出す時に脱出するが自然に戻る |

| 3度 | 便を出す時に脱出して指で押さないと戻らない |

| 4度 | 便を出す時以外でも常に脱出している |

あくまでも、「脱出の程度」を見ているので、症状のつらさとは必ずしも一致しません。

例えば、1度の内痔核でも出血で困っている人もいれば、

排便の後に必ず脱出して指で戻している3度の内痔核でも、それほど気にせず生活している人もいます。

この、

- 脱出の程度

- 症状のつらさ

の2つは、内痔核の診療でも非常に重要です。

脱出の程度だけに目が行くと、

「4度だから手術をしないと治らないので手術をしましょう」となります。

確かに4度までいってしまうと、軟膏などではなかなか治りません。

そして、手術をすれば飛び出ている状態は確実に良くなります。

しかし、本人が生活で困っていなければ、手術は必ずしも必要がありません。

どんな手術も100%うまくいくとはかぎりませんし、術後の痛みや出血などもあり、少なからず日常生活に影響を及ぼします。

また、手術にかかる、時間の負担や費用の負担も発生します。

「脱出していて困っている」

という状況であれば、初めて手術を考えていくのがいいと思います。

嵌頓痔核

肛門の外に脱出した内痔核が、肛門括約筋により締め付けられて戻らなくなった状態です。

急激に血の流れが悪くなり、血栓(血のかたまり)ができ、大きく腫れて激痛となります。

- 出血

- 潰瘍

- 壊死(くさってしまうこと)

を伴うこともあります。

いぼ痔(痔核)の症状

ここでは、内痔核と血栓性外痔核のそれぞれの症状をみてきます。

内痔核の症状

内痔核の代表的な症状は、

- 肛門からの脱出

- 出血

です。

「痛みは?」と思った方もいると思います。

内痔核が飛び出で戻らなくなると、痛みが出ます。

このため、脱出しない内痔核では痛みは出ません。

「おしりから何も出ないけど痛い」という時には、切れ痔など他の病気の可能性があります。

肛門からの脱出

肛門からの脱出は先ほどの分類でもあったように、1〜4度の4段階に分けられます。

また、内痔核脱出して戻らなくなると「嵌頓痔核」といい、痔が大きく腫れて激痛となります。

出血

内痔核は毛細血管の集まりです。

排便の時のいきみや硬い便の刺激などにより、うっ血したり、傷つくことで出血がおこります。

内痔核からの出血は、

- ポタポタ垂れる

- シャーっとはしるように出る

- 紙にべったりつく

- 便器が真っ赤になる

と表現されます。

血の色は鮮血(せんけつ)といって、鮮やかな赤色です。

ただ、内痔核からの出血が外にでるのではなく、

中に出て直腸のにたまり時間が経って固まると、後で「ドロッとした赤黒い血の塊」として肛門から出てくることもあります。

嵌頓痔核の症状

日頃から内痔核が脱出していて、自然にもどっていたり、指で戻していたりしていたのが、

ある日突然戻らなくなってしまいます。

「いつもは戻っているのに、急に戻らなくなって腫れました!」

と言って来院されるパターンです。

- 大きく腫れる

- 激痛

- 出血

- 潰瘍

- 壊死(くさってしまう)

といった症状が出てとてもつらいです。

血栓性外痔核の症状

血栓性外痔核の症状は

- 急な腫れ

- 痛み

です。

イスに座ったして、おしりに圧力が加わると痛みが強くなります。

また、血栓の表面をおおっている皮膚が破けると「出血」もおこります。

血栓性外痔核は肛門の外が腫れているので、内痔核みたいに指で押しても戻りません!

指でグイグイすると余計刺激が加わり、腫れや痛みが悪化します。

血栓性外痔核の場合は指で戻そうとするのはNGです!

いぼ痔の検査・診断

いぼ痔の診断は、

- 問診

- 視診

- 直腸指診

- 肛門鏡での診察

の流れで行います。

診察の詳しい流れについては、後の「草加西口大腸肛門クリニックでの【いぼ痔】の診療」でお伝えします。

ここでは、いぼ痔の診療の際に行う診察・検査について説明をしていきます。

問診

まずは問診を行い、これまでの経過と現在の状況などを詳しくうかがいます。

視診

おしりの状態を目で視て診察します。

血栓性外痔核がないか、痔瘻などほかの病気がないかなどを観察します。

直腸指診

指でおしりの診察をします。

- 痛みの有無

- 肛門括約筋の収縮の強さ

- 肛門狭窄の有無

- 痔瘻の有無

- その他腫瘍などの病変の有無

などを確認します。

通常は人差し指で行いますが、痛みが強い場合は細い指で行いますし、無理はしません。

肛門鏡(こうもんきょう)とは?

肛門鏡とは、おしりの診察をするための専門の小さな器械です。

二枚貝のようになっていて、開けたり閉めたりできます。

これで内痔核の大きさや出血の有無を評価します。

スマホで写真撮影もOKです

日頃から内痔核が脱出している方の場合、

診察室ではトイレでいきむととは違うため、日頃の脱出の様子を100%再現するのは難しいです。

診察中はそれほど大きな痔ではないかなと思っても、実際は排便後に毎回指で戻している方もいます。

日頃の脱出の状況を正確に伝えていただくために、

ご自身が「最も脱出しているな」と感じる状態を、スマホで写真を撮っていただくと、より客観的に正確な評価をすることができます。

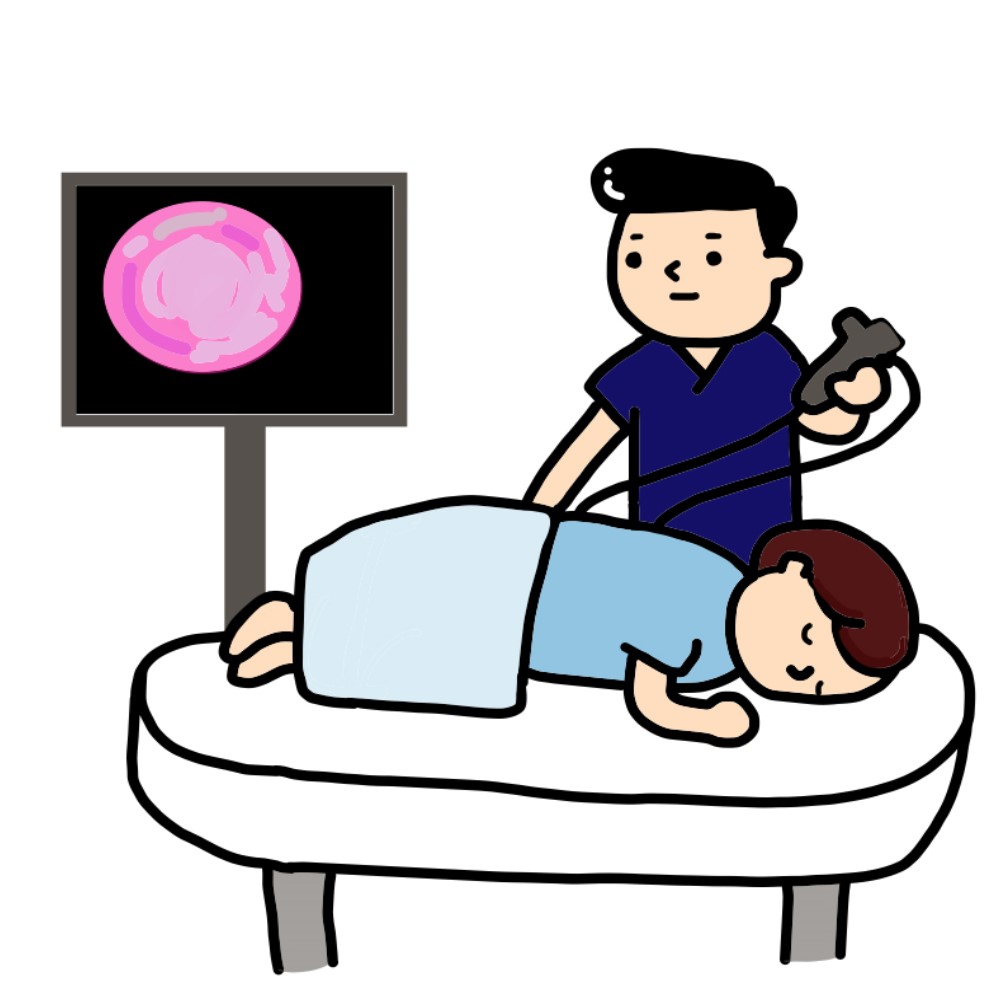

大腸内視鏡検査

通常のいぼ痔の診断には大腸内視鏡検査は必要ありません。

しかし、出血が継続している方の場合は、痔からの出血だと思っていたら実は大腸がんからの出血だったというケースもあります。

- 40歳以上の方

- 大腸内視鏡検査をしたことがない方

- 以前の大腸内視鏡検査から時間がたっている方

の場合は、出血の原因が腸にないことを確認するために、大腸内視鏡検査をおすすめしています。

大腸内視鏡検査のイメージを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

いぼ痔(痔核)の治療 〜内痔核の治療〜

内痔核の治療の基本は、排便習慣や生活習慣の改善です。

排便・生活習慣の改善と並行して加えて軟膏や飲み薬での治療を行います。

それでも脱出や出血などの症状がよくならず、生活に支障をきたしている場合に、はじめて手術も検討されます。

よく、「痔があるので手術しないとダメですか…」と不安で来院される方もいらっしゃいます。

痔は放置しても癌にはなりません!

本人が困っていないのに、「痔がある=手術が必要」ということはありません。

排便のたびの脱出していて指で戻していても、本人が困っていなければ、手術の必要はありません。

手術の場合は時間や費用の負担が発生します。

また、麻酔や手術に伴う偶発性(副作用)もゼロではありませんので、

脱出や出血で困っている場合に、手術を検討していくのが重要です。

排便習慣・生活習慣の改善

これは予防の上でも非常に大切なので、予防の項目で詳しく説明します。

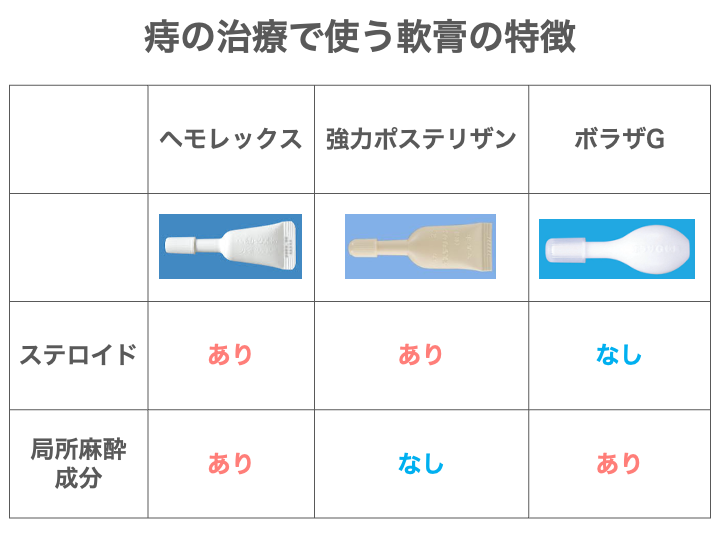

軟膏・坐剤による治療

内痔核の脱出や出血がある場合に、軟膏や坐剤を使って治療をします。

日頃の診療で主に使う軟膏は以下の3つです。

どれも脱出や出血に有効です。

違いは「ステロイド」と「局所麻酔成分」を含むかどうかです。

軟膏はおしりの穴にチューブを差し込み、ブシュっと押し出す必要があります。

軟膏が使いにくい人には、坐剤を処方することもあります。

また、出血量が多い時などは血止めの坐剤(ヘルミチンS坐剤)を併用したりします。

内服による治療

痔に治療で使う内服薬は主に以下の2つです。

おしりの周囲の血の流れをよくして、痔の症状を改善させるイメージです。

- ヘモナーゼ

- 乙字湯(おつじとう:漢方薬)

軟膏に併用して使うこともあります。

手術

手術には、切除・注射療法があり、日帰り・入院などバリエーションも豊富なため、

それぞれの方の痔の程度や生活状況に合わせて、医師とよく相談して決めるのがベストです。

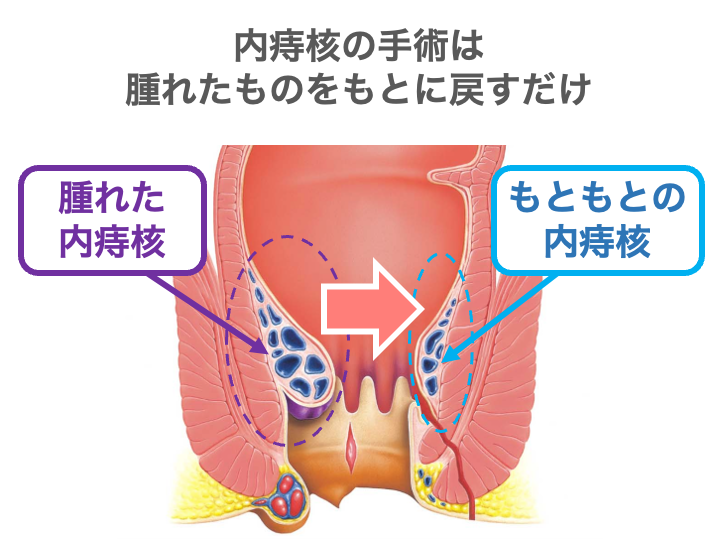

痔核切除術(結紮切除術)

脱出や出血の原因となっている内痔核を切除します。

最初の「痔核とは?」の項目でお話ししましたが、

小さな内痔核は肛門の機能を保つために必要な構造物です。

痔を全部切り取ってしまうと、便やガスがもれてしまいます。

手術では、腫れた痔をもとの状態に「ボリュームを減らす」だけです。

内痔核の切除自体は、入院でも外来でもどちらでも可能です。

しかし、内痔核の切除する個数が多くなると、術後の痛みや出血のリスクが増えますので、

可能であれば、数日間入院して手術を受けた方が安全で楽に過ごせます。

入院の場合は、腰椎麻酔といって背中から細い針を刺し、下半身が完全に麻痺して痛みがゼロとなる麻酔が一般的です。

日帰りの場合は、肛門の周囲に何ヶ所か針を刺して麻酔薬を注射する局所麻酔か、

肛門より少し上の仙骨という部分から針を刺して、肛門周囲のみ麻酔が効くようする仙骨硬膜外麻酔のどちらかで行います。

血液をサラサラにする薬を内服している方などで、腰椎麻酔などができない場合は、全身麻酔で行うこともあります。

再発率は、2.5%と根治性が高いのが特徴です。

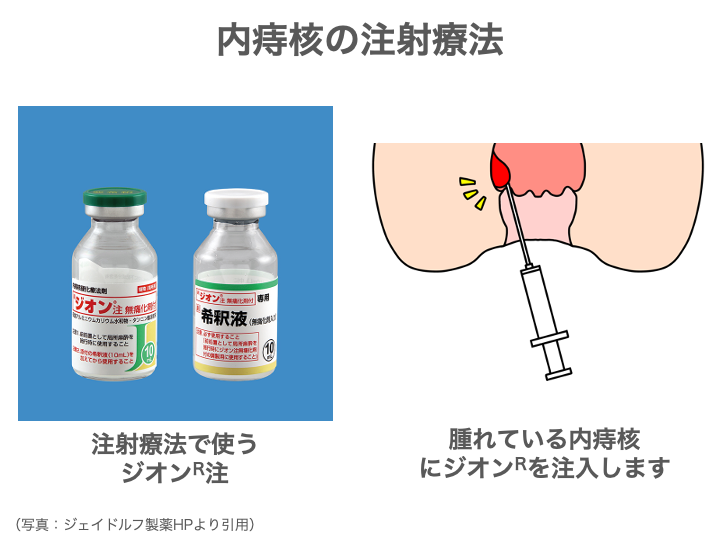

注射療法(ALTA /ジオン注射)

内痔核の注射療法は「ALTA療法」(硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸注射療法)といい、

ジオンという注射液を使います。

内痔核にジオンを注射することにより、血の流れを遮断し、

無菌性炎症と組織の繊維化による癒着・固定化を起こして内痔核が脱出しないようにする治療法です。

ALTAは脱出を伴う2度〜4度の内痔核に適応があります。

注射療法は、局所麻酔でもできるため、外来手術が可能です。

合併症のリスクは少ないですが、

- 直腸潰瘍

- 術後出血

- 直腸周囲膿瘍

- 直腸狭窄

などが報告されています。

再発率が3年で約10〜30%と高いのがデメリットです。

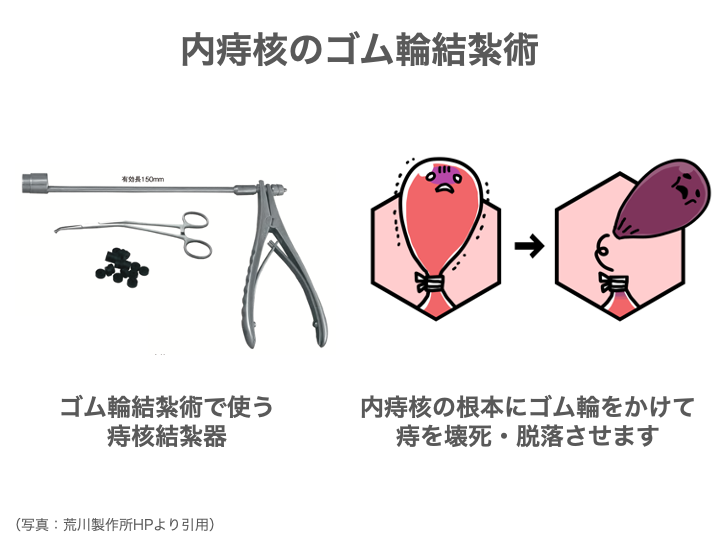

ゴム輪結紮術

内痔核に対する最も体への負担が少ない治療です。

無麻酔で外来で手術が可能です。

専用の器械を使い、ゴムの輪を内痔核の根本にかけ、血の流れを止めて、痔核を壊死・脱落させます。

術後の出血が約20%と高く、再発も約10%あるため、一時的な治療のイメージで、

色々な理由で、切除や注射療法が難しい方などが対象となります。

手術は切除と注射とどちらがいいの?

これまで、3つの手術方法について説明してきました。

根治術としては、痔核切除か注射療法かどちらかになります。

それぞれにメリットとデメリットがありますので、どちらを選ぶかは

- 根治性(再発率)

- 術後の痛みの程度

などを総合して、医師とよく相談して決めるのがいいです。

手術は入院と日帰りとどちらがいいの?

次に、手術は入院と日帰りどちらがいいでしょうか?

どちらもメリットデメリットがあります。

主な、判断ポイントは以下のとおりです。

- 入院できるかどうか(時間や費用の問題)

- 切除か注射か

- 術後の管理(痛みや出血への対応)を病院で診てもらうか、自宅で自分でするか)

これらについて、医師とよく相談をして決めるのがいいです。

手術のまとめ

これまで、手術について説明をしてきました。

どの手術方法を選ぶのか、入院なのか外来なのか。

どの治療方針がいいかは、それぞれの方の状況によって変わります。

あなたにとってどの方法がベストなのか、担当の医師とよく相談をして、治療方針を決めてください。

痔は癌と違い手術をしないと命に関わる病気ではありません。

そして、どの手術もあなたの大切な体への負担はゼロではありません。

手術の受ける前に、

「そもそも自分は本当に手術を受けたいのか」

ということをご自身でもう一度再確認をするもの大切です。

いぼ痔(痔核)の治療 〜血栓性外痔核の治療〜

内痔核の治療と違い、血栓性外痔核の治療はシンプルです。

血栓性外痔核の治療は、

- おしりの安静

- 軟膏

- 内服薬(痔の薬、痛み止め)

です。

「手術は?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

血栓性外痔核は外側の痔が血栓ができることで一時的に腫れたものなので、

放置していても時間が経てば血栓が吸収されてもとの状態にもどります。

このため、基本的には手術は必要ありません。

ただ、よくなるまでに時間がかかるので、少しでも早くよくするために軟膏や内服薬を使います。

また、痛みが強い間は、さらなる刺激が加わらないように、おしりを安静に保つことも大切です。

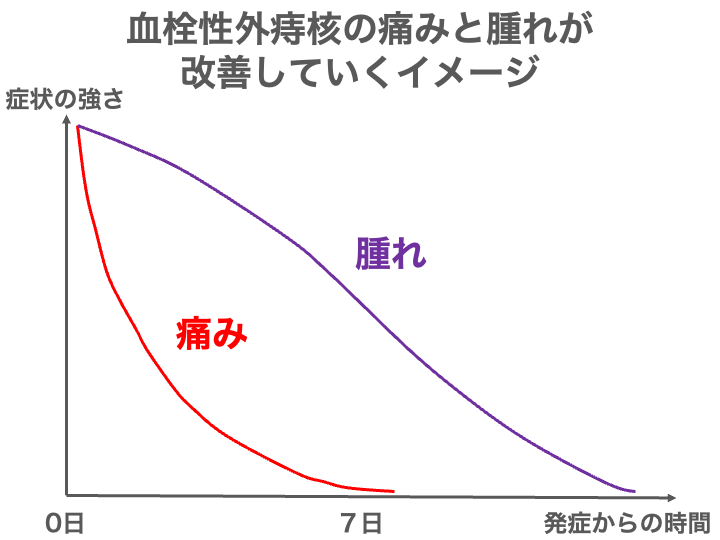

血栓性外痔核は、内服や軟膏を使うと最初に痛みが早くよくなります。

腫れは徐々に改善していき、2週間くらいでほとんどの人はよくなります。

しかし、最初の腫れが強い場合は、完全に腫れが引くまで1ヶ月くらいかかることもあります。

血栓性外痔核ができて数日してから来院され、

「痛みはだいぶよくなりましたが、腫れがきになるので来ました」

という方も多いです。

痛みがなくなれば、多少腫れていても生活はできるため、

早めに治療を開始し、痛みが無くなるまで無理はしないことが大切です。

いぼ痔(痔核)の予防 〜内痔核の予防〜

内痔核は日々の排便習慣や生活習慣が原因で悪化する、生活習慣病です。

このため、内痔核の悪化の予防のためには、生活習慣の改善が最も大切です。

どんなに薬で治療をしても、手術でいぼ痔を治しても、

生活習慣の改善ができないと、いずれ再発をしてしまいます。

ここでは、今日からできるいぼ痔の予防について説明をしていきます。

便秘の改善

便が硬くて出にくいと、排便時に強くいきんだりする原因となります。

排便の頻度は人それぞれです。

1日に1回の人もいれば、2日に1回、3日に1回の人もいます。

おしりへの負担を避けるという意味では、トイレで強くいきまずに短時間で排便ができるようになるのが理想です。

しっかりと水分摂取

皆さんは1日どれくらいの水分をとっているでしょうか?

日頃診療をしていると、便秘気味の方は1日の水分量が1リットル以下のことが多いです。

便秘気味の方は、1日1.5リットル〜2リットルの水分をとるように心がけてください。

これだけでも便が軟らかくなり、排便しやすくなります。

冷たい水はお腹をこわしますので、常温やぬるま湯がおすすめです。

ただし、心臓や腎臓の病気で治療中の方で、1日の水分量に制限のある方は、制限の範囲内での水分摂取としてください。

食事内容の見直し

日々の食事で、野菜や海藻などの食物繊維が少なくなっていると便秘の原因となります。

食物繊維は2種類あり、それぞれ働きが異なります。

- 水溶性食物繊維:便を軟らかくして腸内の水分量を増やし排便をたすける

- 不溶性食物繊維:便のかさをふやして腸を刺激して腸の動きをたすける

便秘がちで便が硬い方は、

水溶性食物繊維を1日20〜25gを目安にとるといいでしょう。

ただし、食べ過ぎると軟便や下痢、お腹のはりや腹痛の原因にもなるため、とりすぎは注意です。

運動

運動不足は腸の動きが悪くなり、便秘の原因となります。

便秘の改善と予防のために、まずは1日20分〜30分のウォーキングからはじめてみてください。

ストレッチやヨガなども体への負担が少なく、各自のペースでできるためおすすめです。

毎日少しでも楽しく体を動かすことがストレスの解消にもなります。

生活リズムの改善

徹夜をしたり、いそがしくて食事ができなかったりして、

排便リズムが崩れて便秘になった経験がある人は多いのではないでしょうか?

便秘を防ぐには、毎日の生活リズムを整えることが大切です。

私たちの腸は決まった時間に動きやすく、特に朝ごはんを食べた後に排便しやすい仕組み(胃結腸反射)があります。

毎日同じ時間に起きて、食事をして、トイレに行くことでこのリズムが整い、自然な排便習慣が作られます。

規則正しい生活は便秘の改善、そしていぼ痔の予防にも大切です。

排便習慣の改善

トイレの時間は5分以内

「もう少しで出そうだから」とついついトイレの時間が長くなっていませんか?

トイレで長くいるとおしりに負担がかかり痔の悪化につながります。

どんなに長時間いきんでみても便が出ない時は出ません。

1回のトイレの時間は5分以内にしてください。

5分で便が出ない時は、撤退して一度トイレから出ましょう。

そしてまた行きたくなったら行くようにしてみてください。

あと、トイレでのスマートフォンもトイレ時間が長くなる原因です。

トイレにスマホの持ち込みはNGです。

トイレでいきみすぎない

ある程度いきまないと便は出ませんが、

全身に力が入ったり、顔が赤くなるほどいきむのはやめましょう。

どんなにいきんでもおしりのそばまで便が来てなければ、便は出ません。

便が硬い場合は、まずは水分摂取をしっかりとして、少しでも便を軟らかくしてみてください。

いぼ痔(痔核)の予防 〜血栓性外痔核の予防〜

血栓性外痔核は、以下のようなおしりへの負担が原因です。

- 便秘でトイレですごくいきんだ

- お酒を飲みすぎた

- 激辛のものを食べた

- 重いものを持った

- 長時間バイクや自転車に乗っていた

- 運動会で綱引きをした

- 寒い場所に長時間いた

- 下着がこすれた

これらを避けることが予防につながるのですが、

これらは日常生活で普通にある出来事ですし、思い当たる原因がない場合もあるため、

血栓性外痔核を100%防ぐことはできません。

予防としてできることは、肛門周囲の血の流れをよくすることです。

- お風呂はシャワーで済ませずにお湯につかり温まる

- 長時間座りっぱなしの時間を減らし、こまめに立ち上がる

- 辛いものやアルコールを控えめにする

- 便秘にならないように気を付ける

などは今日からできる予防法なので、まずはできることから始めてみてください。

まずは1つからでいいのでトライしてみてください。

草加西口大腸肛門クリニックでの【いぼ痔(痔核)】の診療

私が院長をしている草加西口大腸肛門クリニックにも、

いぼ痔の脱出・出血・腫れ・痛みなどで、非常に多くの方がご相談にいらっしゃいます。

当院での「いぼ痔」の診療の流れは以下のようになっています。

問診

まずは問診で、

- 脱出・出血・腫れ・痛みの現在の様子

- いつから症状が続いているのか

- 発熱の有無

- 痔の治療歴の有無

- 治療中の病気や内服薬

などを丁寧にうかがいます。

当院での『はずかしくないおしりの診察』

おしりの診察」というとだれもが恥ずかしさと不安でいっぱいだと思います。

「どういうふうに診察をするのかが分からないので不安です…」

実際に問診の際にはこのような声をよくお聞きします。

当院では、患者さんが恥ずかしくないように、

プライバシーに最大限配慮したおしりの診察を心がけています。

また、痛みが強い場合には、無理はせず可能な範囲で丁寧に診察を進めていきますのでご安心ください。

当院でのおしりの診察の手順は以下のとおりです。

① カーテンの中で、ズボンや下着をおしりが見えるくらいまで下ろして、診察台に横になっていただきます。

② おしりに清潔なシートをかけます。これで診察の準備が完了です。

③ 視診察(見て観察)をします。

④ 指診察(指で診察)をします。

⑤ 肛門鏡(こうもんきょう)で診察をします。

肛門鏡は下の写真のような小さな器械で、痔の様子などを詳しく観察できます。

⑥ 診察が終わりましたらカーテンの中でゆっくりお着替えをしていただきます。

おしりの診察のながれは以上です。

なんとなくイメージしていただけましたでしょうか?

診察時間は1〜2分程度です。

女性の診察の場合には、女性スタッフがすぐそばにおりますので、安心して診察を受けていただけます。

『肛門エコー』おしりの痛みの診断に有用です!

肛門エコー(超音波検査)は痛みの原因の特定に非常に有用です。

「痛み」で来院された患者さんが、診察の結果、

目に見えるような痛みの原因がない場合や、

肛門周囲膿瘍(おしりの周囲に膿がたまる病気)の可能性がある場合は、

痛みの原因がどこにあるかを調べるために、肛門エコーを行うことがあります。

肛門周囲膿瘍の場合、通常指を使って診断をしていきますが、

肛門エコーを使うことによりビジュアル的に膿瘍を確認できます。

また、炎症や膿の広がりや膿のたまり具合なども客観的に評価できます。

さらに痔瘻の管までわかります。

肛門エコーは指よりも細い棒状の機械を使用するため、痛みはほとんどありません。

当院では、通常の肛門診察(見る、指で触る、肛門鏡)に加えて、肛門エコーを使うことにより、より精度の高い診察を行なっています。

診断名の説明と処置、追加の検査のご案内

ここまでの診察での所見から、現時点での診断名をお伝えします。

そして、いぼ痔の場合はまずは

- 生活習慣の改善

- 軟膏や内服薬による治療

をご案内します。

内痔核の脱出で来院された方で、

- これまでに他院で治療歴がある場合

- 保存的治療での改善が難しい場合には

には、手術のご提案します。

手術の場合は、基本的には本院の西新井大腸肛門科での手術をご案内します。

全身麻酔が必要であったり、治療中の病気の状況によっては、総合病院での手術をご案内します。

また、痔からの出血だと思っていたら、実は大腸がんからの出血というケースもあります。

このため、以前から出血を繰り返している方で、

- 40歳以上の方

- これまで大腸内視鏡検査をしたことがない方

- 以前の大腸内視鏡検査から時間がたっている方

などの場合は、大腸内視鏡検査のご案内をしています。

まとめ

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。

『いぼ痔の原因・症状・治療・予防法について』お分かりいただけましたでしょうか。

いぼ痔は日頃の生活習慣が原因となる生活習慣病の1つです。

軟膏や内服など薬による治療をしながら、

今後の再発予防のためにも生活習慣・排便習慣の改善を同時にしていくことが重要です。

- いぼ痔の脱出や出血でお困りの方

- いぼ痔が急に腫れて痛い方

- 以前からいぼ痔があり、手術をした方がいいか悩んでいる方

- おしりからの出血が本当に痔からなのか心配な方(大腸がんが心配な方)

そのようなお悩みをお持ちの方は、一度病院で相談をしてみてください。

この記事が、

- 皆様の健康維持

- 皆様の病気の予防・早期発見・早期治療

- 皆様が大腸肛門科を受診する際の不安の軽減

これらのためにお役に立てれば幸いです。

『あなたとあなたの大切な人の健康と未来を守るために』

草加西口大腸肛門クリニック 院長 金澤 周(かなざわ あまね)

当院の診療について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください

参考文献

- 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)・直腸脱診療ガイドライン2020年版.日本大腸肛門病学会, 2020